Oberflächen der Unterwelt: ‚Bürgerlichkeit‘ und ‚Nicht-Bürgerlichkeit‘ in DER FROSCH MIT DER MASKE

Alexandra Schwind

Überblick

Die Edgar Wallace-Filme leben von der Inszenierung außergewöhnlicher Räume, ob gespenstischer Schlösser des alternden Adels, zwielichtiger Hafen-Spelunken oder mysteriöser Mädchenheime. Diese konkret topografisch dargestellten Räume werden meist auch mit spezifischen topologischen Merkmalen korreliert, sodass sich wiederum rein semantisierte Räume ergeben. Die funktionale Semantisierung von Räumen im Wallace-Film ist kein neues Forschungsfeld. So fasst Norbert Grob die Maxime der Raumordnung zusammen: „Sag’ mir, wo Du wohnst, und ich sage Dir, wer Du bist!“ (1991: 73). Doch lässt sich die gesamte Raumstruktur der Wallace-Filme tatsächlich auf diese einfache Formel herunterbrechen?

Neben der klassischen Polarität von ‚Gut‘ und ‚Böse‘ scheint den Bereichen ‚Bürgerlichkeit‘ und ‚Nicht-Bürgerlichkeit‘ in der Diegese der Edgar Wallace-Film-Reihe eine gesteigerte Bedeutung zuzukommen. Als oppositionell semantisierte Teilräume, denen sich die Figuren zuordnen, markieren sie zugleich die beiden Pole, zwischen denen sich das Gros der Handlung abspielt. Im Folgenden soll nun die Inszenierung dieser beiden Teilräume am Beispiel von DER FROSCH MIT DER MASKE (BRD/DK 1959) untersucht werden.

Das Haus der Bennets und die Lolita-Bar

Als erster Teil der Reihe1 fungiert DER FROSCH MIT DER MASKE als Einführung in die ‚Wallace-Welt‘ und etabliert Motive, die sich durch die gesamte Reihe ziehen sollen (vgl. Grob 2004: 214). Die dargestellte Welt ist hier über verschiedene, oft oppositionell semantisierte Räumlichkeiten gestaltet. Untersucht man den Film hinsichtlich der Inszenierung von ‚Bürgerlichkeit‘ und ‚Nicht-Bürgerlichkeit‘, so lassen sich – so die These – als zwei Extrempole das Haus der Familie Bennet auf der einen und die ‚Lolita‘-Bar auf der anderen Seite ausmachen. Diese werden in ihrem Prototyp jeweils von Ella Bennet bzw. Lolita verkörpert.

Das Haus der Bennets, das ‚Maytree House‘, wird im achteinhalb Meilen von London entfernten Landsmoore verortet. Das blumenumrankte, reetgedeckte Fachwerkhäuschen weckt nicht ausschließlich Assoziationen zu einem britischen cottage (Abb. 1) – was angesichts des Drehortes rund um Kopenhagen nicht weiter verwundert (vgl. Paschen 2014: 15). Das Haus scheint mitten in der Natur, umgeben von Feldern zu liegen und ist nur über eine lange, mit alten, knorrigen Eichen gesäumte Allee zu erreichen. In jeder Außenaufnahme sind, sofern nicht durch Filmmusik überdeckt, Geräusche dieser Natur zu vernehmen, sei es das überaus aufdringliche Vogelzwitschern, während der junge Bennet im Gartenstuhl Zeitung liest (vgl. 00:14:14–00:14:20), das Bellen von Hunden (vgl. 00:22:34–00:22:38) oder der pfeifende Wind, der John Bennet auf seinem Weg durch den Vorgarten begleitet (vgl. 01:03:02–01:03:12). Somit wird die topografische Distanz zum Raum der Stadt betont, in dem die unten beschriebene Lolita Bar angesiedelt ist. Auch im Interieur wird dieses Natur-Motiv aufgegriffen, durch die Omnipräsenz floraler Muster (Blümchen-Tapeten, Vorhänge, Lampenschirme, Kissen usw.), eine Efeuranke neben der Eingangstür und verschiedene Landschaftsmalereien. Die Einrichtung ist betont ländlich bzw. bäuerlich, mit bemalten Porzellantellern als Wandschmuck und einem gekachelten Ofen. In dieser vermeintlichen ‚Landhaus-Idylle‘ wohnt John Bennet mit seinen Kindern Ella und Ray: sie eine wohlerzogene Vorzeige-Tochter, er ein Angestellter in einem Kontor – oberflächlich betrachtet eine bürgerliche und sittsame Familie.

Doch nicht erst auf den zweiten Blick fallen einige Aspekte ins Auge, die diesen Eindruck trüben: Zunächst ist es die Absenz einer Mutterfigur, die nicht lediglich fehlt, sondern deren Fehlen auch vollkommen ausgeklammert wird. Ella scheint in Teilen diese Rolle zu übernehmen, sorgt sich um den Werdegang ihres Bruders und empfängt ihren Vater mit einem Küsschen, doch thematisiert wird dies nie. Außerdem scheint die Familie in Geldsorgen zu sein, so tadelt Ella Richard Gordon, nachdem er Ray sein Auto fahren lässt: „Das hätten Sie ihm nicht erlauben sollen. Jetzt wird er noch mehr von einem eigenen Wagen träumen und wir können uns doch keinen leisten.“ (00:16:13–00:16:18). In dieser Tatsache könnte auch ein Grund für Johns Tätigkeit als Henker von London liegen, da er ein im sozialen Code derart niedrig angesiedeltes Amt wahrscheinlich nicht ohne finanzielle Nöte angetreten hätte. In einer versteckten Kammer lagert er seine Henkerskutte und schafft damit einen abgegrenzten Innenraum, der sich nicht in die häusliche Bürgerlichkeit des ‚Maytree House‘ fügen will. Gegenüber seiner Familie verheimlicht er dieses Amt und vertuscht seinen Job mit Geschichten von Reisen. Auch Ray hält es nicht immer mit der Wahrheit gegenüber seinem Vater (vgl. 00:14:53–00:14:55). Er kommt den an ihn gestellten Anforderungen nicht nach, verliert seine Anstellung im Kontor, da er sich der Hierarchie nicht fügen kann. John bemerkt hierzu: „Es ist bereits das dritte Mal, dass er aus einer Stellung herausgeflogen ist. In einem Jahr!“ (00:22:47–00:22:51) Der sich hier anbahnende Vater-Sohn-Konflikt ist ein Motiv, das den ganzen Film mitbestimmt. Somit geht Grobs Formel der Korrelation von Wohnort und Wesen zumindest in Bezug auf die männlichen Bennets nicht auf.

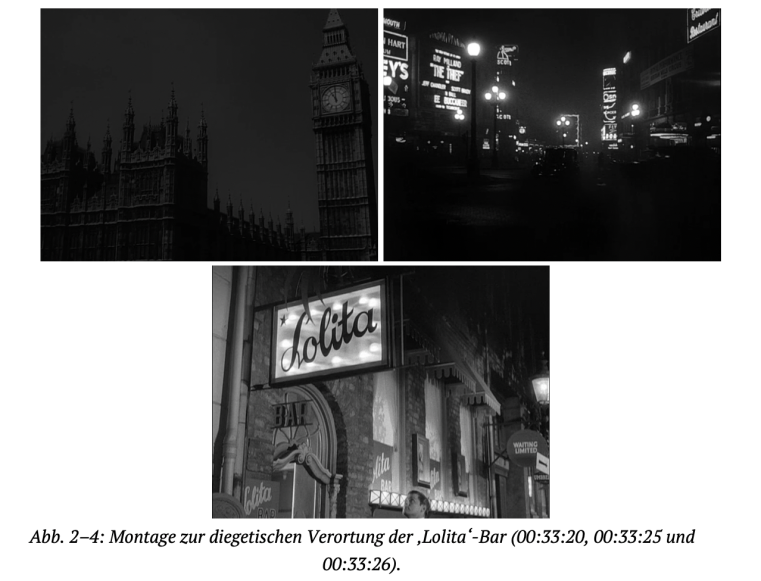

Ray wird nach seiner Kündigung von seinem Arbeitskollegen Philo Johnson (alias Harry Lime alias der ‚Frosch‘) für einen Job als Empfangschef in der ‚Lolita‘-Bar angeworben. Dieses „Dreckloch“ (01:04:28) weicht in seiner Semantisierung deutlich von Rays Zuhause ab und lässt sich als topografische Realisierung des abstrakt-semantischen Raum der ‚Nicht-Bürgerlichkeit‘ in Der Frosch mit der Maske untersuchen. Anders als das Haus der Bennets ist die Bar im städtischen Raum verortet, was durch die Montage zweier wohl in London gedrehter Einstellungen mit der Außenaufnahme der Bar zusätzlich unterstrichen wird (Abb. 2–4).

Es handelt sich zwar um ein recht gehobenes Etablissement, in dem Champagner serviert und der Einlass beschränkt wird – so wird Inspektor Elk zunächst abgewiesen, da: „Zutritt nur im Abendanzug“ (00:39:08) –, doch sittsam geht es hier nicht zu. Die Abendshows bestehen, soweit gezeigt, aus Tänzen leicht bekleideter Frauen oder der Darbietung des leitmotivisch mit der ‚Lolita‘-Bar verknüpften Lieds Nachts im Nebel an der Themse durch Lolita. Die Kellnerinnen, die ebenjenen Champagner servieren, sind ähnlich aufreizend gekleidet. Es sind der Alkohol und die Verführung, die die ‚Lolita‘-Bar semantisch bestimmen.

Ähnlich dem ‚Maytree House‘ verbirgt sich unter der Oberfläche – welche zwar als nicht-sittlich, aber immerhin noch als legal dargestellt ist – Abgründiges, hier allerdings im wahrsten Sinne des Wortes in den Kellerräumen: Es stellt sich heraus, dass die ‚Lolita‘-Bar als ‚Hauptquartier‘ der Frosch-Bande fungiert und Gefangene wie Richard Gordon und sein Butler James in diesen Kellerräumen untergebracht werden. Somit bildet die Bar gewissermaßen ein ‚Tor zur Unterwelt‘, trägt in sich die Grenze zur Kriminalität. Daraus ergibt sich folgendes Schema:

Ella Bennet und Lolita

Neben Ella als einzige namentlich bekannte Frau2 scheint Lolita ein Gegenbild dieser zu zeichnen. Erstere verkörpert als Angehörige des bürgerlichen Raums Tugenden wie Höflichkeit, Fleiß und Sparsamkeit. Durch ihr Äußeres (Abb. 6) sowie ihr Verhalten strahlt sie naive Unschuld aus. Ihr Rock endet nie über dem Knie, sie ist nur dezent geschminkt und hat längere Haare. Gordons Avancen entzieht sie sich zunächst geschickt, ohne ihn direkt abzuweisen. Erst nachdem der ‚Frosch‘ gefasst ist, gipfelt die Wiederherstellung der Ordnung in dem – zumindest durch Elks Frage nach Gordons Mitteln für die Familiengründung angedeuteten – Eheschluss der beiden.3

Lolita hingegen baut ihre gesamte Existenz auf der Vortäuschung von (sexuellem) Interesse verschiedenen Männern gegenüber auf und reagiert verärgert, als Ray die Annäherungsversuche anderer Verehrer unterbinden will. Dies gehöre schließlich zum Geschäft (vgl. 00:48:47). Ihre Verheißungen aus Nachts im Nebel an der Themse scheinen über das Lied-Ende fortzubestehen. Lolitas Erscheinung gleicht eher der einer Femme fatale; auch außerhalb ihrer Arbeit in der Bar ist sie aufreizender und auch moderner als Ella gekleidet – und sie trägt eine Kurzhaarfrisur (Abb. 7).

Als zentrale Vertreter des ‚Maytree House‘ bzw. der ‚Lolita‘-Bar und den mit den jeweiligen Räumen verbundenen Semantiken können Ella und Lolita somit als Verkörperung dieser interpretiert werden. Indem letzten Endes selbst der ‚Frosch‘ Ella Lolita vorzieht und diese Entscheidung mit der ‚Overkill‘-Ermordung letzterer besiegelt, kann hierin ein Sieg des bürgerlichen Wertesystems über das der ‚Lolita‘-Bar gesehen werden, welcher sich im in der Verhaftung des ‚Frosches‘ durch die Ermittler wiederholt.

Die Entwicklung Ray Bennets

Wie angedeutet ist es Ray, der mit dem Raum der behüteten Bürgerlichkeit bricht und mit seinem Jobwechsel die Grenze zum Raum der ‚Nicht-Bürgerlichkeit‘ übertritt. Dies ist insofern sujethaft, als es in den Normvorstellungen der Diegese im Raum der Bürgerlichkeit widerspricht: „Das hier ist nicht das Richtige für dich“ (00:49:32–00:49:34), bemerkt sein Vater. Ray scheint sich im bürgerlichen Raum nicht zurechtzufinden, eckt überall an und findet schließlich in der Lolita-Bar, bzw. mit Lolita selbst, einen Ort, an dem er scheinbar angenommen und geschätzt wird. Dementsprechend verwundert es nicht, dass er sich sämtlichen ‚Rückhol‘-Versuchen widersetzt und der Vater-Sohn-Konflikt in einer Ohrfeige gipfelt (vgl. 00:49:48). Zwischen ihm und der älteren Lolita entwickelt sich eine Liebesbeziehung, die seinerseits von Abhängigkeit und Eifersucht geprägt ist. Er gesteht ihr, anscheinend nicht zum ersten Mal: „Ich habe noch keine Frau geliebt, nur dich. Und ich werde keine mehr so lieben wie dich.“ (00:51:29–00:51:32) Ob sie seine Gefühle erwidert, ist, obgleich sie ihn ‚Geliebter‘ nennt, nicht eindeutig. Als sie ansetzt: „Du weiß doch genau, seitdem du da bist …“ (00:48:41), wird sie unterbrochen. Naheliegender ist jedoch die Vermutung, dass sie ihre Reize bewusst einsetzt, um Ray im Auftrag des Frosches als Mitglied seiner Bande zu gewinnen. Bezeichnend ist hier, dass sie bereits bei ihrer ersten Begegnung, ausgerechnet als sie sich Ray widmet, singt: „Doch du musst wissen, ich hab’ beim Küssen nur den Rausch und nicht Treue im Sinn“ (00:37:54–00:38:02 u. Abb. 8). Spätestens nachdem Ray auf Lolitas Frage, ob er alles für sie tun würde, mit „Es gibt nichts, was ich nicht für dich tun würde“ (00:51:54–00:51:56) antwortet, ist sein Schicksal besiegelt.

Als Ray sich dessen bewusst wird, ist es bereits zu spät, und Lolita erklärt gehässig lachend: „Nun markier’ nicht länger das Unschuldslamm. Du warst es ja schließlich, der den Frosch mit der Musik so schön gewarnt hat! Und die Polizei weiß das, mein Lieber.“ (01:05:26–01:05:32) Nunmehr als ‚Bill Carter‘ soll Ray seine Schulden beim Frosch begleichen – „Aber ohne Lolita!“ (01:05:43–01:05:45)

Als Ray losstürmt, um der Polizei Bescheid zu geben, den Raum der Kriminalität also wieder zu verlassen, wird er aufgehalten, denn: „Du hast für den Frosch gearbeitet, du gehörst zu uns.“ (01:06:03–01:06:06) Wenig später trifft dennoch die Polizei ein, allerdings findet sie Ray mit einer Waffe in der Hand dem erschossenen Lew Brady gegenüber, sodass er nun auch von Angehörigen des Raumes der Legalität an einer Rückkehr gehindert wird. Er selbst kann die Beamten nicht von seiner Unschuld überzeugen, scheint selbst nicht vollkommen von dieser überzeugt, und tritt so vor den Henker von London – seinen Vater. Dieser erkennt Rays Unschuld an seinen Augen, doch noch bevor er daraus Konsequenzen ableiten kann, liefert Gordon einen Beweis für Rays Unschuld. John und Ray fallen sich in die Arme, der Vater-Sohn-Konflikt scheint gelöst, Ray wieder in den Raum der Legalität und auch der Bürgerlichkeit geholt und es ist das letzte Mal, dass er vor der Kamera zu sehen ist. Der sich zunächst dem Raum der Bürgerlichkeit entziehende Ray wurde über einen Umweg des Besseren belehrt, ob er nun aber vollkommen im bürgerlichen Raum aufgeht, bleibt ausgeklammert.

Als einziger, der die Grenze zwischen Bürgerlichkeit und ‚Nicht-Bürgerlichkeit‘ übertreten hat, und somit als maßgeblicher Handlungsträger, würde Rays Geschichte eigentlich einer ausformulierteren Auflösung bedürfen. Das, was zunächst wie eine Coming-of-Age-Story anmutet, wird durch das vollkommene Ausblenden von Rays Schicksal nach der Freisprechung als bloße Reformulierung bereits etablierter Wertemuster demaskiert, die Grenze bleibt bestehen, es kommt nicht zu einer Metatilgung. Bedenkt man zusätzlich, dass der ‚Frosch‘ Ray lediglich als Mitglied seiner Bande gewinnen wollte, um ein Druckmittel gegen Ella zu haben, die er als Philo Johnson nicht zu beeindrucken scheint, wird seine Passivität in der gesamten Handlung mehr als deutlich.

Fazit

Es konnte gezeigt werden, dass Grobs Maxime „Sag’ mir, wo Du wohnst, und ich sage Dir, wer Du bist!“ nicht weit genug greift. Zwar sind die Figuren oberflächlich meist eindeutig einem der oppositionellen Teilräume zuzuordnen, gerade im Hinblick auf die Frage, wer zu ‚den Guten‘ bzw. ‚den Bösen‘ gehört. Allerdings zeigt sich in der Tiefenstruktur, dass die jeweiligen Teilräume – hier der Raum der ‚Bürgerlichkeit‘ und der der ‚Nicht-Bürgerlichkeit‘–Abgründe bergen, die diese Zuordnung zunehmend infrage stellen. Wie sich im Inneren des ‚Maytree House‘ eine geheime Kammer verbirgt, so verschweigt auch John Bennet sein Henkeramt vor seiner Familie. Das Bild, das die Familie nach außen hin ausstrahlt, und auch jenes, das die einzelnen Familienmitglieder voneinander haben, beruht größtenteils auf Lügen, sodass lediglich Ella als vollkommen der Bürgerlichkeit zuzuordnende Figur verbleibt.

Auf einer weiteren Ebene geben Raumstrukturen, wie sie sich hier zeigen, auch immer Aufschluss über die Semiosphäre, der sie entstammen, über zugrundeliegende Normen- und Wertesysteme.4 Die jeweiligen Weltmodelle fungieren „als kulturelle Speicher im Kontext der Diskursformationen der Kultur […], die den Text hervorgebracht hat.“ (Nies 2018: 25, Herv. i. Orig.) In DER FROSCH MIT DER MASKE siegen die bürgerlichen Tugenden und deren Verkörperungen immer über die der Lolita-Bar, ob in Form von Ella gegen Lolita oder Gordon gegen den ‚Frosch‘. So „ist das Kaputte ein Trick, um das Heile zu propagieren.“ (Grob 1991: 87)5

Andererseits würde es wohl zu kurz greifen, den FROSCH MIT DER MASKE als bloßen Moral vermittelnden Film zu fassen – hier würden sich eher die parallel bzw. kurz zuvor entstandenen Heimatfilme anbieten (→ Erotisierung und Sexualisierung in den Edgar Wallace-Filmen). Die Wallace-Filme transportieren vielmehr immer auch eine gewisse ‚Faszination des Bösen‘; „Bei Wallace rückt [der] geniale Bösewicht stets ins Zentrum“ (Grob 1991: 94) und ist, wie auch hier, oft titelgebend. So sind es Figuren wie Ray, die zwar nicht dem Raum der Kriminalität angehören, aber auch nicht vollkommen im Raum der Bürgerlichkeit aufgehen wollen, neben denen Ella Bennet blass wirkt. Ray kann sich der zwielichtigen Lolita nicht entziehen, ist fasziniert gerade von den Attributen, die mit den bürgerlichen Tugenden seiner Schwester unvereinbar sind – und spiegelt somit jenen Kinobesucher der 1960er-Jahre, der für den Wallace-Film zahlt, nicht für den Heimatfilm im Saal nebenan.

____________________

1 Und ferner als erster deutscher Kriminalfilm der Nachkriegszeit, nach Naumann eine „Reinkarnation“ (Naumann 2020: 439).

2 Abgesehen von Lady Farnsworth, welche nur einen kurzen Auftritt hat.

3 Warum Ella durchgehend einen Ring am rechten Ringfinger trägt (vgl. z. B. 00:17:35), wird nicht thematisiert.

4 Vgl. zum Zusammenhang räumlicher Ordnungen in kulturellen Artefakten und der sie hervorbringenden Kultur: Lotman (1990).

5 Herrmann und Weiß stellten durch die Untersuchung der diegetischen Weltordnung in DER FROSCH MIT DER MASKE spannende Ergebnisse bezüglich der impliziten Thematisierung der nationalsozialistischen Vergangenheit heraus (→ Identitätsverschleierung und Vergangenheitsbewältigung). Demnach ergeben sich zwei Lesarten: „erstens die oberflächliche Rezeption als spannender Unterhaltungsfilm und zweitens die tiefergehende gesellschaftskritische Aufarbeitung sozialer Vergangenheit im Symbolischen“ (Herrmann u. Weiß 2019: 27). (→ Maskierte Mörder*innen)

Film

DER FROSCH MIT DER MASKE (FRØEN MED MASKEN, BRD/DK 1959, Harald Reinl).

Forschungsliteratur

Grob, Norbert (2004): „Film der Sechziger Jahre: Abschied von den Eltern“. In: Wolfgang Jacobsen, Anton Kaes u. Hans Helmut Prinzler (Hg.): Geschichte des deutschen Films. 2. Aufl. Stuttgart, S. 207–244.

Grob, Norbert (1991): „Das Geheimnis der toten Augen. 13 Aspekte zum deutschen Kriminalfilm der sechziger Jahre“. In: Hans-Peter Reimann u. Rudolf Worschech (Hg.): Abschied von gestern: Bundesdeutscher Film der sechziger und siebziger Jahre. Frankfurt: Deutsches Filmmuseum, S. 72–97.

Herrmann, Annika u. Sina Weiß (2019): „Identitätsverschleierung und Vergangenheitsbewältigung: DER FROSCH MIT DER MASKE als Nachkriegsfilm“. In: Etappen der deutschen Filmgeschichte. Kultursemiotische Perspektiven (= Paradigma. Studienbeiträge zu Literatur und Film 2/2019), S. 24–30.

Lotman, Jurij M. (1990): „Über die Semiosphäre.“ In: Zeitschrift für Semiotik, Bd. 12, H. 4. Tübingen, S. 287–305.

Naumann, Kai (2020): „Genres im deutschen Nachkriegskino (1945–1970)“. In: Marcus Stiglegger (Hg.): Handbuch Filmgenre. Wiesbaden, S. 434–447.

Nies, Martin (2018): „B/Orders – Schwellen – Horizonte.“ In: Ders. (Hg.): Raumsemiotik. Räume – Grenzen – Identitäten. o. O., S. 13–72.

Paschen, Joachim (2014): „Gruselfilme am Fließband. Wie die ersten Edgar-Wallace-Filme in Hamburg und Umgebung entstanden“. In: Hamburger Flimmern 21. Hamburg, S. 14–20.