‚Hallo, hier spricht Edgar Wallace‘ – Nur wodurch? Über die Funktion von Medien in den Wallace-Filmen

Lena Hortian

Über die Mediatisierung

In Zeiten von Fake News, Smartphones und Online-Journalismus mag es verwundern, dass in einer schwarzweißen Filmreihe der 1960er-Jahre heute ausgerechnet die Medien und deren Nutzung ins Auge fallen. Dass diese schon aufgrund ihrer Wortbedeutung eine vermittelnde Wirkung haben, ist einleuchtend; doch welche Funktion nehmen die inszenierten Medien darüber hinaus innerhalb der deutschen Edgar Wallace-Filmreihe1 ein? Im Folgenden wird untersucht, ob sich dies auch auf der Ebene der filmischen Gestaltung, der Mise-en-scène und Mise-en-cadre, zeigt und welche Bedeutung Medien für die Darstellung insgesamt haben.

Dazu werden drei in den Filmen besonders prominente mediale Vertreter – das Telefon, das Radio und die Zeitung – anhand exemplarischer Darstellungen in verschiedenen Filmen der Reihe analysiert.2 Andere Medien, die sich hinsichtlich ihrer Funktion teilweise unter die genannten subsumieren lassen, werden demnach ausgeschlossen und nachfolgend vornehmlich nicht aufgeführt.

Kommunikation

Aus heutiger Sicht eher im weiteren Sinne ein Medium, dient das Telefon auch im Wallace-Film der Individualkommunikation (vgl. Türschmann 2003: 117). Aufgrund seines begrenzten Wirkungskreises wird es hier als Ausgangspunkt gewählt. Auffällig ist, dass in der Bundesrepublik Deutschland, in der das Gros der Filme produziert wurde, in den ausgehenden 1950er-Jahren und 1960er-Jahren das Telefon noch nicht so verbreitet war (vgl. Schildt 2007: 51), wie es innerhalb der Filmreihe in der Bildkomposition, der Mise-en-scène, in privaten und öffentlichen Räumen platziert ist. Dort wird es von unterschiedlichen Figuren genutzt und dient meist der kurzen Nachrichtenübermittlung. Diese erfolgt im Milieu der Antagonist*innen (z. B. in DIE TOTEN AUGEN VON LONDON [BRD 1961]: 00:22:27) sowie unter den ‚Guten‘ (z. B. in DER FROSCH MIT DER MASKE [BRD/DK 1959]: 00:25:37). Die Kommunikation innerhalb dieser Personengruppen läuft überwiegend problemlos ab und informiert den Zuschauer zusätzlich über die weitere Handlung, ohne dass diese aus Bildern erklärt werden muss (z. B. in DER ZINKER [BRD 1963]: 00:21:10). Die jeweiligen Gesprächspartner*innen werden oft durch alternierende Montage ähnlich eines geschlossenen Point of view oder durch Namensnennung (z. B. in DER HEXER [BRD 1964]: „Ich brauche Sie, Enningwood“, 01:00:08) kenntlich gemacht. Über Funkgeräte wird ebenfalls auf diese Weise kommuniziert (z. B. in Der Hexer: 01:05:55).

Kommt es bei einem solchen Austausch zur Beteiligung Dritter, kann dies zu einer Störung führen; das Gespräch wird beispielsweise vorzeitig beendet, weil die Verlobte Elise Penton Zeit mit ihrem ‚Higgi‘ (Inspektor Brian Edgar Higgins) verbringen möchte (DER HEXER: 00:58:05, Abb. 1) oder weil der*die Gesprächspartner*in gewaltsam am Fortführen des Gesprächs gehindert wird (z. B. in DER FROSCH MIT DER MASKE: 01:22:13). In manchen Fällen findet auch keine Kommunikation statt, da das Telefonkabel durchtrennt wurde (DAS RÄTSEL DES SILBERNEN HALBMONDS [I/BRD 1972]: 01:18:51) oder weil das Ziel des Anrufs nicht primär eine Mitteilung war, sondern vielmehr die Position des*der Gesprächspartner*in offenbart (z. B. in DAS RÄTSEL DES SILBERNEN HALBMONDS: 00:07:54–00:08:22). Voraussetzung für diese indirekt übermittelte Information ist dabei die feste, kabelgebundene Installation des Telefons an seinem Ort.

Von diesem Merkmal lässt sich auch die Funktion dieses Mediums ableiten: Das Telefon schafft eine simultane Verbindung zwischen räumlich getrennten Personen (vgl. Fahlenbrach 2019: 30). Was zunächst trivial klingt, spiegelt sich auf der Ebene der Mise-en-cadre wider. Bereits in der Eingangssequenz des HEXERS wird diese Annäherung durch die Kamerabewegung sichtbar (vgl. 00:00:33). Namentlich findet nach der Großaufnahme in Aufsicht eines Telefons eine Kamera-Neigung mit anschließender Wegfahrt von Gwenda Milton statt. In der direkt anschließenden Sequenz findet eine Kamera-Zufahrt auf Maurice Messer statt, die in einer Nahaufnahme in Normalsicht endet (vgl. 00:00:53). Bei diesem Beispiel bleibend, lässt sich eine Analogie ziehen, die eine Störung der Kommunikation bei Beteiligung Dritter aufzeigt; vornehmlich gehören diese die Störung hervorrufenden dritten Personen einem jeweils anderen semantischen Raum nach Lotman an (vgl. 1993: 332 f.) an (→ Der Wallace-Baukasten). Gwenda Milton gehört zwar dem topografischen Raum um Maurice Messer an, jedoch grenzt sie sich moralisch von diesem ab, indem sie belastende Informationen über ihn sammelt. Durch ihr Abhören (Abb. 2) stört sie zwar das Telefonat nicht, jedoch wird sie dadurch zu einer Bedrohung innerhalb des semantischen Raumes um Messer (vgl. Gräf 2010: 50). Eine ähnliche Technologie, die ebenfalls unterschiedliche semantische Räume verbindet, ist beispielsweise das Tonband, das durch eine Tür hindurch die Unterhaltung von Maurice Messer und seinen Komplizen aufzeichnet (vgl. 00:59:23, Abb. 3). Auf diese Weise kann Archibald Finch stellvertretend für Arthur Milton, dem Antagonisten Messers, am Gespräch partizipieren. Auch hier wird die Verbindung durch die Kamerahandlung unterstrichen, allerdings in Form eines Zooms, der zunächst das Gerät im Detail zeigt und schließlich Archibald Finch nah, in Untersicht.

Die quantitative Verbreitung des Telefons und verwandte, hier exemplarisch aufgeführte Medien, schaffen zudem eine (vermeintliche) Verbindung zum suggerierten Handlungsraum England, wo zu dieser Zeit bereits eine größere Verbreitung der Fernsprechapparate vorherrschte (vgl. Türschmann 2003: 117). Wie diese Verknüpfung im Film, geschieht auch die Verbindung zweier Gesprächspartner*innen durch das Telefon gleichzeitig und stellt so einen wesentlichen Kontrast zu Nachrichten im journalistischen Sinne dar, die nun untersucht werden.

Nachrichten

Berichte und Meldungen werden in der Wallace-Filmreihe mittels Rundfunk und Presse verbreitet. Die Wirtin Nelly Oaks im GASTHAUS AN DER THEMSE (BRD 1962) besingt ironisch deren Nutzen: „Und wenn es hinterher in jeder Zeitung steht, merkt es sogar die Polizei“ (00:05:51) (→ Komposition und Arrangement der Wallace-Filmmusik). Neben der Bedeutung der Presse für die Ermittelnden (→ Ermittlerfiguren in der Edgar Wallace-Filmreihe), wird die Zeitung als Informationsträger auch für deren Vorgesetzte genutzt. So fordert Sir Archibald Morton im FROSCH MIT DER MASKE beispielsweise die Daily Mail an, um sich über die jüngsten Geschehnisse zu informieren (vgl. 01:08:40).

Die Nennung und Platzierung in der Mise-en-scène tradierter und bekannter Qualitätszeitungen wie dem Guardian (DER ZINKER: 00:05:49), der Times (vgl. ebd.: 00:27:24) oder dem Daily Telegraph (vgl. ebd.: 00:10:22) neben dem schon erwähnten Boulevardblatt Daily Mail verweist einmal mehr auf Großbritannien als Handlungsraum (vgl. Esser 1997: 128). Die breite Rezeption journalistischer Inhalte ist nach Esser (ebd.) ebenfalls ein Verweis auf die ‚Britishness‘ (→ Die Inszenierung des Britischen in den deutschen Edgar Wallace-Filmen) der Filmreihe. Darüber hinaus wird die Zeitung als Verbindung topografischer Räume dargestellt, indem sie teilende Grenzen überschreitet. Dies führt in manchen Fällen zu einer Überschreitung innerhalb der Handlung. Am Beispiel des HEXERS lässt sich beides aufzeigen: Zunächst wird durch den Ermittler Inspektor Higgins die Information über den Mord an Gwenda Milton Ländergrenzen übergreifend verbreitet: „Ich habe in allen australischen Zeitungen ausführlich über den geheimnisvollen Mord an Gwenda Milton berichten lassen.“ (00:16:17) Dies motiviert Arthur Milton dazu, von Australien nach London zu reisen, was mittels Schlagzeilen bzw. durch den lautstarken Straßenverkauf von Zeitungen („Der Hexer in London“, vgl. 00:21:21 u. Abb. 4) der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird. Als Teil dieser Öffentlichkeit wird dadurch der in den Ruhestand getretene Inspektor Warren dazu motiviert, den topografischen Raum London zu betreten und zudem wieder in den Dienst des Scotland Yard, den semantischen Raum der Ermittelnden, zu treten:3 „Ja Sir, ich habe in der Zeitung gelesen, dass Arthur Milton in London ist und da hab’ ich mich in den Zug gesetzt und hier bin ich.“ (00:28:02)

Eine sehr ähnliche Vermittlung zwischen den semantischen Räumen lässt sich im FROSCH MIT DER MASKE beobachten: durch das Medium Radio wird die Nachricht über die Verurteilung von ‚Bill Carter‘ (eigentlich Ray Bennet) in den semantischen Raum der ‚Bürgerlichkeit‘ (→ Oberflächen der Unterwelt) bzw. des Privatraums von Ella Bennet getragen (vgl. 01:15:51).4 Diese Information bewegt Ella Bennet dazu, ihre anfängliche Meinung über den ‚Frosch‘ („Niemals!“ […] „Sie gemeiner Verbrecher!“, 01:08:22) zu ändern und ihre Bereitschaft, seiner Forderung nachzukommen, zu signalisieren (vgl. 01:16:34). Auch im letzten Film der Reihe kann der Rundfunk diese Funktion übernehmen. Im RÄTSEL DES SILBERNEN HALBMONDS wird durch Meldungen im Radio die vorgetäuschte Beerdigung von Giulia Torresi (vgl. 00:23:58-00:24:06) und später zusammen mit Presseberichten die Richtigstellung (vgl. 01:05:47-01:06:09) verbreitet: „Die Sensation des Tages war allerdings nicht so sehr die Festnahme des Modezeichners Mario Gerosa als vielmehr die Tatsache, dass seine Frau, Giulia, die angeblich ermordet wurde, noch am Leben ist.“ (01:06:00-01:06:09)

Auch die Verbreitung einer Information durch das Medium Zeitung spricht der betreffenden Meldung einen Wahrheitsgehalt zu. Im ZINKER beispielsweise wird der journalistische Spielraum skizziert, indem der Reporter Josua Harras einen Bericht im Konkurrenzblatt Guardian als „billigste Sensationsmache“ (00:27:16) bezeichnet, die faktische Richtigkeit wird jedoch nicht infrage gestellt. Zusätzlich wird im gleichen Film die Presse moralische Positionen übergreifend als Mittel zur Beglaubigung einer Information dargestellt.5 ‚Der Trainer‘ gibt zu: „Wir haben die Show nur abgezogen, damit die Zeitungen darüber schreiben. Es musste doch alles echt wirken, sonst hätte der Zinker gleich Lunte gerochen.“ (00:32:28–00:32:36)

Diese Vermittlung zwischen verschiedenen Räumen auf unterschiedlichen Ebenen durch das Medium Zeitung impliziert bereits eine paritätische Verbreitung in verschiedenen gesellschaftlichen Milieus; ‚Gute‘ wie ‚Böse‘ lesen Zeitung und bestimmen anhand der Informationen ihr weiteres Vorgehen. Im HEXER erklärt James W. Wesby Inspektor Higgins: „Die Zeitungen sind ja voll von Cora Ann, Mister Messer und seiner toten Sekretärin. Und da dachte ich so für mich: Sieh dir doch das Haus mal an.“ (00:39:08–00:39:21) Auch der lautstarke Verkauf des Presseerzeugnisses in der Öffentlichkeit (z. B. in DER ZINKER: 00:05:48–00:06:04 u. Abb. 4) suggeriert eine weite Ausbreitung der Schlagzeilen. Die Partizipation der Londoner Bürger an den einzelnen Ereignissen wird dadurch indirekt nahegelegt, ohne dass sie tatsächlich dargestellt wird.

Im Hinblick auf die Geschlechterverteilung und Sexualisierung (→ Erotisierung und Sexualisierung in den Edgar Wallace-Filmen, → Schaulust und Macht) ist auffällig, dass Tageszeitungen überwiegend von Männern konsumiert werden, während Frauen häufiger mit Illustrierten dargestellt werden (z. B. in DER FROSCH MIT DER MASKE: 00:40:01–00:40:23). Bei der Nutzung des Rundfunks ist dahingehend kaum eine Unterscheidung festzustellen.

Es lässt sich zunächst festhalten, dass die Massenmedien Zeitung und Rundfunk auf semantischer Ebene grenzüberschreitend Informationen vermitteln. Grundsätzlich bezeichnend dabei ist, dass diesen Informationen durch die Art des Mediums eine zeitliche Aussage innewohnt; um in einer Zeitung gelesen werden zu können, muss im Film – wie in der Realität – das Beschriebene abgedruckt werden und liegt dadurch meist in der Vergangenheit (vgl. Peden 1993: 63). (Auch für eine Mitteilung über den Rundfunk muss eine Information zunächst dem Sender übermittelt werden; vgl. Schildt 1993: 473.) Diese sehr grundlegende Eigenart räumt den Nachrichtenmedien im Film nicht nur die Funktion eines Informationsträgers ein, sondern wird darüber hinaus zur zeitlichen Strukturierung der Ereignisse genutzt. Wenn im HEXER beispielsweise darüber informiert wird, dass sich Arthur Milton, der Hexer, zu diesem Zeitpunkt wieder in London aufhält (vgl. 00:21:21), so impliziert dies, dass er schon einmal dort war, aber sich bis kurz vor dieser Mitteilung noch andernorts aufhielt. Zudem wird im FROSCH MIT DER MASKE die Vorgeschichte des Frosches (vgl. Marsch 1983: 93–94) und dessen ‚krimineller Werdegang‘ in der Zeitung ausgeführt (vgl. 00:06:32–00:06:47), also auf Ereignisse verwiesen, die noch vor der Handlung des Films stattfanden.

Die Funktion der zeitlichen Strukturierung nimmt die Zeitung nicht nur auf der Ebene der Mise-en-scène ein, sondern ist auch im Bereich der Montage in den Einstellungskonjunktionen zu finden: Zu Beginn des FROSCHES MIT DER MASKE wird die Aufnahme von Inspektor William Elk während einer Busfahrt durch London (vgl. 00:06:32–00:06:47) mit deutschsprachigen Titelseiten überblendet (Abb. 5). Obwohl diese Montage vergleichsweise selten verwendet wird, ist es erstaunlich, dass sie in Der Wixxer (D 2004), der als persiflierende Rekurrenz auf die gesamte Wallace-Filmreihe betrachtet wird (vgl. Blödorn 2007: 138), aufgegriffen wurde (vgl. 00:04:21–00:06:29 u. Abb. 6).6 In beiden Fällen suggeriert die ‚Häufung‘ der Schlagzeilen eine lange andauernde Verbrechenstradition des ‚Frosches‘ bzw. des ‚Wixxers‘; die Zeit, in der die Schlagzeilen veröffentlicht wurden, wird bildlich zusammengefasst und führt zudem die Zeit, in der die beschriebenen Ereignisse erfolgten, vor Augen.

Auf rein materieller Ebene kann die Zeitung auch als Blende im weiteren Sinne verstanden werden, wenn ein geschlossener Point of view durch eine Zeitungsseite mit Loch (zur Maskierung der Kamera) teilweise verdeckt wird. Aufgrund der Funktion auf der Handlungsebene ist dies jedoch eher dem auch semantischen Bereich der Maskierung (→ Maskierte Mörder*innen) zuzuordnen (z. B. in DER HEXER: 00:28:44–00:29:32).

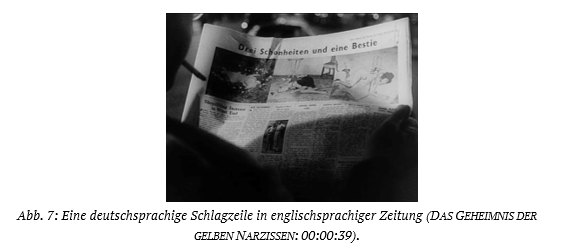

Innerhalb der Wallace-Filme stellt die in Abb. 4 bezeichnete Einstellung, die wiederverwendet und neu-synchronisiert ist, eine intertextuelle Anspielung auf den ZINKER dar, in dem sich der freie Journalist Harras mit einem Zeitungsverkäufer auf dem Trafalgar Square unterhält (vgl. 00:05:48–00:06:04). Ein Teil dieser Sequenz wurde im HEXER erneut verwendet (vgl. 00:21:20). Neben dem abweichenden Kostümbild des Butlers Archibald Finch bezeugen die Schrifttafeln am Zeitungsstand im Mittelgrund die ursprüngliche Situierung im ZINKER (‚Snake kills man‘, ‚Mord durch [***]‘; Abb. 4) und verdeutlichen im Rückverweis zugleich das zeitliche Nacheinander dieser beiden Filme. Eine solche Übersetzung britischer Schlagzeilen in einem englischsprachigen Handlungsraum ist auch in DAS GEHEIMNIS DER GELBEN NARZISSEN (BRD/GB 1961: 00:00:39) zu finden, in dem in eine überwiegend englischsprachige Zeitung ein Artikel in deutscher Sprache eingefügt wurde (Abb. 7). Auf diese Weise wird – sei es beabsichtigt oder nicht – auf Deutschland und deutschsprachige Printmedien verwiesen.

Kontextualisierung

Zusammenfassend lässt sich im England der dargestellten filmischen Welt eine starke mediale Vernetzung unterschiedlicher gesellschaftlicher Milieus feststellen. Die im Vergleich zur Bundesrepublik weite Ausbreitung des Telefons kann als wirklichkeitsnahe Darstellung und Verweis auf die angestrebte Modernität verstanden werden. Mit Blick auf das Produktionsland Deutschland lässt sich für die dargestellte Zeit eine ebenfalls weit verbreitete Presselandschaft und reger Zeitungskonsum feststellen (vgl. Schildt 2007: 26), allerdings unterlagen die hiesigen Strukturen durch den zweiten Weltkrieg und seine Folgen einem stetigen Wandel (vgl. Wilke 2003: 216–217). Gemäß Machill ist eine direkte Beschreibung der journalistischen Kultur eines Landes wissenschaftlich kaum überprüfbar und „nur in Abhängigkeit zu ihren Rahmenbedingungen“ (Machill 1997: 13) möglich.7 Da hier jedoch keine medienwissenschaftliche Analyse intendiert ist, sondern eine (überwiegend) deutsche Filmreihe eine Welt darstellt, die an England angelehnt ist, soll nun eine Deutungsmöglichkeit skizziert werden.

Wie bereits angedeutet, unterlagen die Massenmedien in Deutschland bis in die 1950er-Jahre hinein starken Umbrüchen und Meinungstendenzen (vgl. Koszyk 1993: 457). Dies unterscheidet sie grundsätzlich von der britischen Berichterstattung, die auf eine weit längere Tradition der Pressefreiheit zurückblicken konnte; Esser sieht den Grund für die unterschiedlichen Intentionen von Presse – im realen England und Deutschland – in der Kontrolle des Staates. Er bezeichnet Großbritannien als „das Mutterland der Pressefreiheit“ (1997: 114). Deshalb wurde nach dem Ende des zweiten Weltkrieges von den britischen Alliierten die Zeitung Die Welt gegründet, die an der Londoner Times orientiert war und objektiv, überparteilich und wahrheitsgetreu berichten sollte. Für die Umsetzung wurde ein britischer Journalist beauftragt. Diese Zeitung sollte in Deutschland „als Vorbild für einen modernen, demokratischen Journalismus dienen“ (Esser 1997: 112). Auch das Boulevardblatt Bild wurde von Axel Springer 1952 „nach britischem Vorbild“ (Wilke 2003: 220) gegründet. Solche sogenannten ‚Transferprodukte‘ sind nach Machill geeignet, um die journalistische Kultur eines Landes zu identifizieren (vgl. 1997: 17). Das neue ‚Objektivitätsideal‘ wurde vielfach befolgt, allerdings wurde sich auch gegen die oktroyierte bloße Wiedergabe von Fakten ausgesprochen (vgl. Esser 1997: 113). Der Zusammenhang zwischen britischen Zeitungen und deutscher Sprache in der Filmreihe kann diese Entwicklung aufzeigen. Auffällig ist nun die Funktion dieses Mediums, das im Film als tagesaktuell, wahrheitsgetreu und auf vielen gesellschaftlichen Ebenen relevant dargestellt wird. Im Zusammenwirken mit dem Generationenkonflikt zur Zeit der Wallace-Filme in Deutschland,8 der sich in sogenannten ‚Studentenbewegungen‘ äußerte, über die teilweise voreingenommen berichtet wurden, ist von keinem besonders großen Vertrauen in die Massenmedien auszugehen. Parallel zur unspezifischen Adressierung auf aurikularer Ebene – ‚Hallo, hier spricht Edgar Wallace!‘ – sei nun offengelassen, worauf die in der Filmreihe positiv dargestellten britischen Medien referieren.

____________________

1 Im engeren Sinne werden nur die 32 von der Rialto Film produzierten Wallace-Filme zwischen 1959 bis 1972 zu dieser Reihe gezählt.

2 Obwohl Grob darstellt, dass bereits im ersten Film der Reihe (DER FROSCH MIT DER MASKE) einige Leitmotive etabliert wurden (vgl. 2004: 214), ist es nach Gräf fruchtbringend, die Betrachtung derer innerhalb der Reihe durch die Verbreitung in verschiedenen Filmen zu beleuchten (vgl. 2010: 33).

3 Die Maskierung (→ Maskierte Mörder*innen) von Arthur Milton als Inspektor Warren ist für diese Raumüberschreitung hier nebensächlich, da der tatsächliche Inspektor Warren in der letzten Sequenz des Films darüber aufklärt, dass er sich selbst auf den gleichen Weg gemacht hatte (vgl. 01:19:19).

4 Durch die mediale Verbreitung wird die Validität der falschen Identität von Ray Bennet zudem verdeutlicht.

5 Zwar wurde die Anzeige als Vorwand entlarvt, ihre Wirkung, den ‚Zinker‘ zu täuschen, hat sie durch ihre Verbreitung dennoch entfaltet.

6 In diesem Fall werden deutschsprachige Meldungen im Wechsel mit den Opening credits präsentiert; als Überblendungen (z. B. 00:05:51) und Einblendungen von Schlagzeilen (z. B. 00:04:25).

7 Dies sei nur „innerhalb breit angelegter Forschungsprojekte möglich“ (Machill 1997: 19).

8 Die vorangegangene Nutzung der Massenmedien für politische Einflussnahme vor und in den beiden Weltkriegen sei dabei impliziert.

Filme

DAS GASTHAUS AN DER THEMSE (BRD 1962, Alfred Vohrer).

DAS GEHEIMNIS DER GELBEN NARZISSEN (BRD/GB 1961, Ákos von Ráthonyi).

DAS RÄTSEL DES SILBERNEN HALBMONDS (I/BRD 1972, Umberto Lenzi).

DER FROSCH MIT DER MASKE (FRøEN MED MASKEN, BRD/DK 1959, Harald Reinl).

DER HEXER (BRD 1964, Alfred Vohrer).

DER WIXXER (D 2004, Tobi Baumann).

DER ZINKER (BRD 1963, Alfred Vohrer).

DIE TOTEN AUGEN VON LONDON (BRD 1961, Alfred Vohrer).

Forschungsliteratur

Blödorn, Andreas (2007): „Stilbildung und visuelle Kodierung im Film. Am Beispiel derdeutschen Edgar Wallace-Filme der 1960er Jahre und ihrer Parodie in Der Wixxer“. In: Jan-Oliver Decker (Hg.): Erzählstile in Literatur und Film (= KODIKAS/Code. Ars Semeiotica 30, Nr. 1–2). Tübingen, S. 137–152.

Esser, Frank (1997): „Journalistische Kultur in Großbritannien und Deutschland. Eine Analyse aus vergleichender Perspektive“. In: Marcel Machill (Hg.). Journalistische Kultur. Rahmenbedingungen im internationalen Vergleich. Opladen, S. 111–136.

Fahlenbrach, Kathrin (2019): Medien, Geschichte und Wahrnehmung. Eine Einführung in die Mediengeschichte. Wiesbaden.

Gräf, Dennis (2010): Tatort. Ein populäres Medium als kultureller Speicher (= Schriften zur Kultur- und Mediensemiotik 1). Marburg.

Grob, Norbert (2004): „Film der sechziger Jahre“. In: Wolfgang Jacobsen, Anton Kaes u. Hans Helmut Prinzler (Hg.): Geschichte des deutschen Films. Stuttgart, S. 207–244.

Koszyk, Kurt (1993): „Presse- und Pressekonzentration in den 50er Jahren“. In: Axel Schildt u. Arnold Sywottek (Hg.): Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre (= Politik- und Gesellschaftsgeschichte 33). Bonn, S. 439–457.

Lotman, Jurij M. (1993): Die Struktur literarischer Texte. München.

Machill, Marcel (1997): „Journalistische Kultur. Identifikationsmuster für nationale Besonderheiten im Journalismus“. In: Marcel Machill (Hg.): Journalistische Kultur. Rahmenbedingungen im internationalen Vergleich. Opladen, S. 11–24.

Marsch, Edgar (1983): Die Kriminalerzählung: Theorie – Geschichte – Analyse. München.

Peden, George (1993): „Modernisierung in den 50er Jahren: Die britische Erfahrung“. In: Axel Schildt u. Arnold Sywottek (Hg.): Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre (= Politik- und Gesellschaftsgeschichte 33). Bonn, S. 47–68.

Schildt, Axel (1993): „Hegemon der häuslichen Freizeit: Rundfunk in den 50er Jahren“. In: Axel Schildt u. Arnold Sywottek (Hg.): Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre (= Politik- und Gesellschaftsgeschichte 33). Bonn, S. 458–476.

Schildt, Axel (2007): Die Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland bis 1989/90 (= Enzyklopädie deutscher Geschichte Bd. 80). München.

Türschmann, Jörg (2003): „Der Brief und das Telefon: Veränderungen bei den Medien der Individualkommunikation“. In: Werner Faulstich (Hg.): Die Kultur der sechziger Jahre. München, S. 115–128.

Wilke, Jürgen (2003): „Die Tagespresse der sechziger Jahre: Krisensyptome und Selbstbehauptung“. In: Werner Faulstich (Hg.): Die Kultur der sechziger Jahre. München, S. 213–230.