Kräfte der Erde - Tektonische Prozesse

Fotos

© Uni MS - Geomuseum Die faszinierenden Kräfte der Erde - was steckt hinter der Bewegung der Kontinentalplatten? Diese Frage beschäftigte die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Pascal-Gymnasiums, die sich im Vorfeld auf den Besuch im Museum vorbereitet hatten. Mit diesem Wissen als Grundlage machten sie sich auf den Weg, um das Thema ,,Kräfte der Erde - Tektonische Prozesse‘‘ im Geomuseum der Universität Münster zu erleben. Unterstützt vom Museumsdirektor Prof. Harald Strauss und Kerstin Brünenberg (Referentin für Bildung und Vermittlung) erhielten sie spannende Einblicke in die komplexen Vorgänge, die die Erde formen - die Plattentektonik.

Nach einer Einführung in den Schalenaufbau der Erde, bei der insbesondere die seismischen Prozesse und deren Bedeutung für das Verständnis des Erdinneren behandelt wurden, tauchten die Schülerinnen und Schüler in die Geschichte der Erforschung der Plattentektonik ein. Sie erfuhren von den bahnbrechenden Entdeckungen und der Entwicklung der Theorie der Plattenverschiebung von Alfred Wegener, die seinerzeit eine Revolution in den Geowissenschaften auslöste.

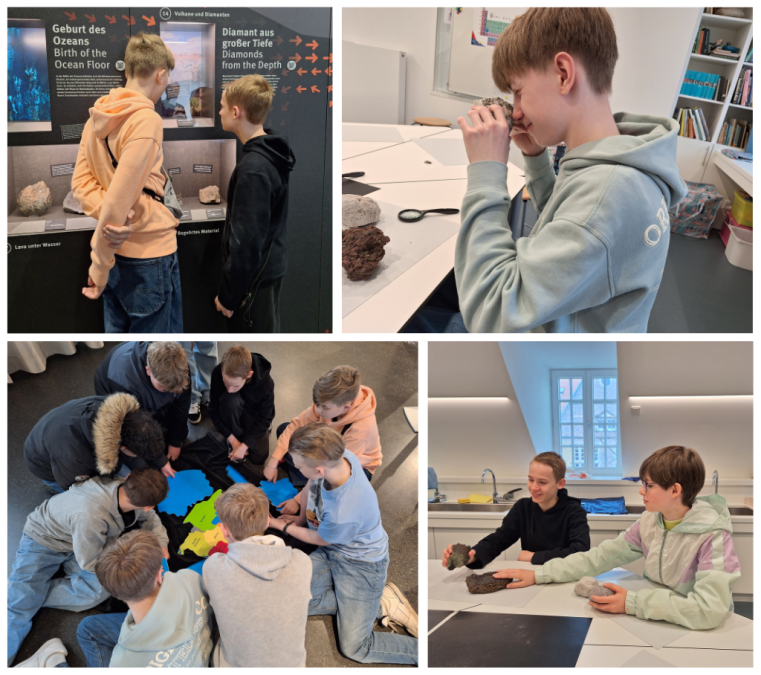

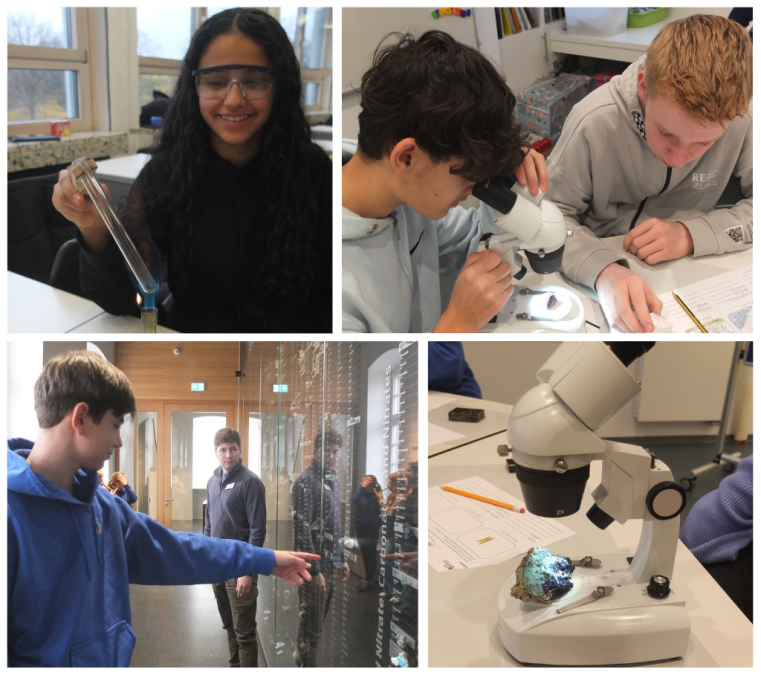

Die interaktiven Stationen des Geomuseums veranschaulichten, in welchen Regionen der Erde beispielweise Tiefseegräben entstehen. Ein Highlight war zudem die lange Grafikwand zu Prozessen der Tektonik, die das Zusammenspiel der Platten und deren Bewegung anhand geographischer Beispiele darstellt.

Abschließend hatten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, sich mit originalen Gesteinen vulkanischen Ursprungs auseinanderzusetzen. So erforschten sie die greifbaren Zeugnisse vulkanischer Prozesse und erhielten einen praktischen Einblick in geologische Arbeitsweisen.

Der Besuch im Geomuseum fand großen Anklang bei den Schülerinnen und Schülern des Pascal-Gymnasiums. Besonders das praktische Arbeiten mit den Gesteinen sowie die gelungene Kombination aus Führung und praktischer Anwendung wurden positiv hervorgehoben.