VAMPYROS LESBOS - Exploitation als Peripheriephänomen

Sebastian Berlich, Jasper Stephan

Genre-Definitionen sind stets Grenzgänge, müssen verallgemeinern, Hybriditäten einkalkulieren, möglicherweise sogar einebnen, um zu einem verwertbaren Ergebnis zu kommen. Meist gibt es jedoch eine Handvoll Eigenschaften, die sich intuitiv erschließen, in der Folge definitorisch gefestigt werden können und ein Textkorpus bilden, mit dem sich heuristisch arbeiten lässt. Im Optimalfall beziehen sich diese Eigenschaften auf die Textebene und sind keine bloßen rezeptionsästhetischen Ahnungen oder Vermutungen zur Produktionsästhetik.

Entsprechend schwierig sind die etymologischen Spielereien, in denen sich Klärungen des Begriffs Exploitation oft verheddern: Wo das Lexikon der Filmbegriffe eigentlich beständig differenzierte Beiträge liefert, erschöpft sich der Eintrag ‚Exploitation Film‘ in der Annahme, es handele sich bei dem Phänomen um Filme „meist reißerischen Inhalts“, die die „Neugier und Sensationslust des Publikums“ (Bender 2012) nutzen, um sich zu verkaufen. Auch der Eintrag zum Thema ‚Exploitation: Verfahren‘ geht kaum über diesen Ansatz hinaus, vermerkt zwar, dass „ein Element [...] in den Mittelpunkt einer Pseudo-Geschichte“ gestellt werde, um dessen „Publikumsattraktivität“ auszubeuten, spricht jedoch zugleich von einer Missachtung der „Regeln des konventionellen Erzählens“ und einer „besonderen Form des Umgangs mit [...] Konventionen des Erzählens“ (Wulff 2012).

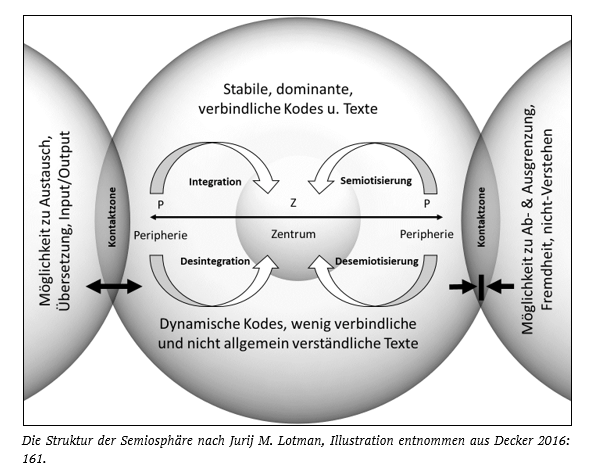

An dieser Stelle, an der eine auf das spezifische Verfahren hin ausgerichtete, nicht-rezeptionsästhetische Definition erst ansetzen dürfte, bricht der Eintrag ab. Offen bleibt, wie sich der Begriff ‚Exploitation‘ ansonsten greifen lassen könnte, welcher scheinbar Filme beschreibt, die sich bestimmte Eigenschaften teilen, die allerdings kein festes Korpus bilden wollen. Statt die Merkmale des Genres aus der Etymologie seines Namens herleiten zu wollen, versucht der vorliegende Aufsatz, Exploitation als spezifischen Ort innerhalb unterschiedlicher Genres zu begreifen. Gestützt werden soll diese Verortung auf Jurij Lotmans Konzept der Semiosphäre, mit dem sich kulturelle Gefüge unterschiedlicher Beschaffenheit beschreibbar machen lassen. Als spezifisches Untersuchungsobjekt fungiert Vampyros Lesbos (BRD/S 1971, Jesús Franco), ein allgemein der Exploitation zugerechneter Film, der sich vor allem durch seine diffuse Unverständlichkeit auszeichnet. Diffus vor allem, da Vampyros Lesbos nicht wie etwa kubistische Filmexperimente oder Vertreter des surrealistischen Films jegliche Narration verweigert, sondern vielmehr einzelne Symbole und Kodes innerhalb einer grundsätzlich verständlichen Ereigniskette für Störungen sorgen. Zentrale Elemente wie die Figur der Vampirin Countess Nadine Carody, ihr Verzehren nach der menschlichen Linda Westinghouse als zentraler Motor der Handlung, der mythologische Rückgriff auf Graf Dracula als Schöpfer der Countess sowie der schlichte Hinweis im Titel legen derweil den Verdacht nahe, den Film grundsätzlich im Vampirgenre zu verorten.

Tatsächlich erfüllt Vampyros Lesbos das nach Werner Faulstich konstitutive Genre-Merkmal ‚Blutsaugen‘ ebenso wie weitere konventionelle Elemente des Vampirfilms: Die Opfer der Countess zeigen „eine merkwürdige Willigkeit“ und werden nach jeder Hingabe schwächer und blasser; außerdem werden etwa wehende Vorhänge und Tücher und auch nackte Brüste mehrfach ausgestellt (Faulstich 2013: S. 203 f.).

Andere Merkmale werden jedoch nur mehr oder weniger beziehungsweise gar nicht aufgerufen. Von „Heimaterde“ und „Särgen“ fehlt jede Spur und so kann denn auch die Gräfin sich nicht langsam darin aufrichten (ebd.). Auch die Spiegelbildlosigkeit der Vampire, die in Dracula (USA 1931, Tod Browning) erstmals filmisch umgesetzt wurde und seitdem in dutzenden Wiederholungen des Themas zu einer festen Eigenschaft des Vampirs geworden ist, bleibt aus. Differenzkriterien scheinen zudem in Form der Personenkonstellation sowie Zeit und Ort der Handlung vorzuliegen: Der Charme des männlichen Vampirs, der das Genre dominiert, wird bei Vampyros Lesbos umgekehrt zur Attraktivität der weiblichen Vampirin, die ihr Unwesen nicht im Ost- oder Mitteleuropa der viktorianischen Zeit treibt, sondern im Mittelmeerraum der 1970er-Jahre (vgl. Dorn 1994: 105 f.).

Manifestiert wurden diese latenten Genremerkmale primär durch die Filme der Hammer-Studios, die ab Mitte der 1950er-Jahre den Markt mit günstig produzierten, variationsarmen Vampirfilmen fluteten und als Blaupause für andere Marktteilnehmer fungierten. Der Bezug zu filmischen Prätexten des Genres scheint in Vampyros Lesbos weniger ausgeprägt als die Verweise auf die literarischen Vorlagen Dracula (1897) von Bram Stoker und Carmilla (1872) von Sheridan Le Fanu. Erstere fungiert in Bezug auf die Struktur der Handlung sowie das Figurenensemble als formale Schablone, bietet direkte inhaltliche Anknüpfungspunkte und dient als Bezugspunkt eher verdeckter Referenzen.1 Letztere liefert eine Vorlage für das lesbische Verhältnis zwischen Linda und der Countess, das hier jedoch, dem Auflösen einer normativen Sexualmoral im zeithistorischen Kontext der 1970er Jahre entsprechend, eindeutiger und expliziter in der Darstellung homosexueller Anziehung und Lust auftritt (vgl. Dorn 1994: 128 f.).

Der Kontrast zwischen filmischen und literarischen Prätexten lässt sich mit dem Begriff der Semiosphäre fassen – als eine solche die Gesamtheit der Vampirtexte hier verstanden werden soll. Nach Lotman kann die Semiosphäre grundsätzlich Zeichensysteme verschiedener Beschaffenheit umfassen, die sich jedoch über einen Grenzbereich von außer- oder anderssemiotischen Räumen abhebt (vgl. Lotman 1970: 289 f.). Der Raum der Semiosphäre ist in seiner grundsätzlich von Ähnlichkeit geprägten Struktur keinesfalls homogen: Er bietet Raum für verschiedene ‚Kerne‘, in denen sich Texte, Kodes und Zeichen sammeln können – diese Kerne sind bestimmend für das umliegende Feld, können durch Reibung jedoch auch dynamische Prozesse in Gang setzen.

Prinzipiell ließe sich Vampyros Lesbos nun an der Schnittstelle zwischen diesen Kernen verorten, wären da nicht Kodes und Handlungselemente, die ihn von beiden Kernen entfernen und an Hans Jürgen Wulffs Beschreibung der Peripherie der Semiosphäre erinnern: In der Peripherie finden sich Texte, „die unverständlich sind, weil ihre Kodes verlorengegangen oder esoterisch (geworden) sind, und Kodes, die idiosynkratisch, heterogen und fragmentarisch sind“ (Wulff 2011).

Die Peripherie ist zudem ein Ort, der die Kommunikation mit anderen Semiosphären gewährleisten soll – passend dazu weist Vampyros Lesbos Merkmale auf, die sich etwa der Erotik- oder Pornosphäre zuschreiben lassen. Mit ihnen teilt der Film ein Unterordnen der Erzählhandlung zugunsten des Zurschaustellens von Nacktheit. Nicht umsonst nennt Georg Seeßlen als Ausgangspunkt des Erotikfilms Theda Baras Rolle als „weibliche[r] ‚Vampir‘“ (vgl. Seeßlen 1996: 7–12) in A Fool There Was (USA 1915, Frank Powell), die vor allem bewirkte, dass sich ‚vamp‘ als alternative Bezeichnung für die femme fatale etablierte.

Ob Vampyros Lesbos wie die Erotikfilme „weder ein Ventil für, noch ein Protest gegen den Druck der Moral, sondern Ausdruck dieser Moral selbst“ (ebd.) war, oder ob darin eine Überschneidung zur Pornosphäre vorliegt, kann hier nicht entschieden werden, spielt für die reine Beschreibung der Grenzlage aber ohnehin eine untergeordnete Rolle. Entscheidender ist der Verzicht auf jenen pädagogischen Anstrich, den Darstellung von Sexualität im Film zuvor immer brauchte – abgesehen von (illegalen) Amateurproduktionen. Stattdessen folgt der direktere Umgang mit sexuellen Inhalten der Tendenz des Sexploitation-Kinos, sexuelle Aktivitäten über ein spezifisches Setting zu motivieren, damit jedoch gleichzeitig bestimmte Begierden zu adressieren. Zu Beginn der 1970er-Jahre findet sich mit dem um einen Satanskult kreisenden Dark Dreams zudem ein pornographischer Film, der derartige Motivationen im Bereich des Phantastischen findet (vgl. Seeßlen 1990: 208 f.).

Das Potential des Vampirs als sexuell aufgeladener Figur entfaltet der Film bereits zu Beginn der 1960er-Jahre, als sich mit Et Mourir de plaisir (F/I 1960, Roger Vadim) zudem erstmalig ein Film auf Carmilla bezieht und weibliche Vampire mit lesbischem Begehren ausstattet. Die Zahl der Produktionen, in denen lesbischen Vampiren eine zentrale Rolle zukommt, steigt vor allem in den Jahren zwischen 1968 und 1974 enorm an – allein Jesús Franco zeichnet sich für drei von ihnen verantwortlich. Dabei ist zu vermerken, dass die Figur des lesbischen Vampirs durchaus unterschiedlich konnotiert auftritt, wobei Vampyros Lesbos hier eine besondere Stellung einnimmt: Während die lesbische Vampirin oftmals als Stellvertreterfigur für Außenseiterrollen fungiert, ist die Rolle der Countess in der Gesellschaft nur schwer auszumachen. Einerseits ist sie eine vermögende Adlige, andererseits tanzt sie regelmäßig auf der Bühne eines Nachtclubs – die offensichtliche Diskrepanz zwischen diesen beiden Bereichen reflektiert der Film nicht. Ähnlich schwer fällt es, der Interpretation des Kulturwissenschaftlers David Baker zu folgen, der behauptet, mit Linda obsiege am Ende des Films das zeitgenössische Ideal der urbanen, unabhängigen, arbeitstätigen Frau (vgl. Baker 2012: 554). Nicht nur bliebe zu klären, inwiefern Linda dieser Rolle tatsächlich entspricht, sondern welche Bedeutung dem weiteren Verlauf der Handlung zukommt: Schließlich hebelt Linda mit dem Mord an der Countess keine heteronormativen Lebensmodelle aus, sondern kehrt zu ihrem Lebensgefährten Omar zurück. Noch fraglicher scheint zudem, inwiefern das im Realitätsstatus permanent unsichere filmische Geschehen überhaupt dazu in der Lage ist, klare Aussagen treffen zu lassen – vielmehr scheinen hier jene verlorengegangenen oder esoterischen Kodes, die Wulff als charakteristisch für Texte der Peripherie benennt, am Werk zu sein und die Narration des Textes massiv zu beeinträchtigen.

Die Handlung in Vampyros Lesbos lässt sich mit Lotmans topologischem Raummodell als Erzählung charakterisieren, in der es um die Grenzüberschreitung zwischen ‚Natürlichem‘ bzw. ‚Menschlichem‘ und ‚Über-Natürlichem‘ bzw. ‚Vampirischem‘ geht. Linda wird angezogen vom semantischen Raum des Übernatürlichen, der aufgeladen ist als Raum weiblicher Dominanz, Aktivität und sexueller Befriedigung, aber auch als Raum traumatischer Erfahrung und Abhängigkeit vom menschlichen Gegenraum (Blutdurst und einseitige Dynamik). Es kommt zu einer Grenzapproximation und einer zeitweisen Grenzüberschreitung, die sich aber noch als reversibel herausstellt; die Grenzüberschreitung wird von Linda nicht vollständig vollzogen, stattdessen wird der Raum des Übernatürlichen durch die Morde an Dr. Seward und der Countess getilgt.

Obwohl sich ein solches Sujet abstrahieren lässt, wird die Entwicklung der Ereigniskette vom Film vielfach verlangsamt oder sogar ausgesetzt, ohne dass diese retardierenden Momente (Baden, Gefangennahme durch Memmet, Nachtclub-Show II) oder der Handlungs-Stillstand (symbolische Montagen) funktionalisiert und rückgebunden werden könnten, um das Sujet zu motivieren, erklären oder logisch auszugestalten. Außerdem ist oft nicht zu entscheiden, ob es sich bei dem abgebildeten Geschehen um die Realität der Diegese oder Einbildungen und Träume der Figuren handelt. So werden auch Lücken in der Erzählung gelassen oder aber Ereignisse symbolisch substituiert, ohne dass die Substituierung als Symbol expliziert wird. Bei Rezipierenden kommt es zu Fragen wie: Warum tanzt die Countess in einem Nachtclub? Wurde Omar gebissen und wenn ja, von wem? Welche übernatürlichen Fähigkeiten besitzt die Countess und wie funktionieren sie? Warum will Dr. Seward in den Raum des Übernatürlichen vordringen, obwohl er andere davor zu schützen versucht?

Die Beschäftigung des Films mit dem Traum, dem Unbewussten und Übernatürlichen ließe sich als Erklärung heranziehen, um Uneindeutigkeiten aufzulösen, wenn nicht Linda am Ende des Films der psychologischen Lesart als Traum eine Absage erteilen würde: „Nein, es war kein Traum. Auch wenn es noch so unglaubwürdig erscheinen mag. Auch wenn es keine Erklärung dafür gibt. Der Schrecken dieser Tage wird verblassen, aber die Erinnerung daran wird immer bleiben – solange ich lebe.“ (1:28:43–1:29:02). So bleibt Lindas Aussage: „Ich verstehe das alles nicht ... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.“ (1:28:27–1:28:36), stehen als Bejahung der unauflösbaren, aber auch ziellosen Ambiguität. Auch darin unterscheidet sich Vampyros Lesbos vom surrealistischen Film, besonders von Un chien andalou (F 1929, Luis Buñuel), mit dessen Interesse am Traum sowie der exzessiven Nutzung assoziationsreicher Montagen, deren Inhalte sich oft eher formal als ihrem konventionellen Inhalt nach ähneln und dadurch neue Kontexte schaffen. Der in diesem Moment geprägte Kode ist, im Grunde passend zur Peripherie, idiosynkratisch – und damit auch passend zu vielen der in Vampyros Lesbos aufgerufenen Kodes, die sich in unterschiedlichen Graden von der konventionellen Zeichennutzung in der Vampirsphäre abgrenzen.

Symbole wie der Blutmond, ein Drache, ein Schiff, das Netz, von der Scheibe tropfendes Blut oder ein Skorpion werden immer wieder aneinander montiert, verweisen aufeinander, ohne jedoch ein vollkommen schlüssiges Gebilde zu ergeben. Ist das Blut konventionelles Merkmal der Vampirsphäre, hier lediglich spezifisch verortet, ist bereits der Skorpion zwar aufgrund seines Stachels ikonisch mit der Figur des Vampirs verbunden, aber kein konventionelles Merkmal der Semiosphäre. Der Drache hingegen lässt sich als Symbol auch unter Zuhilfenahme außerfilmischen kulturellen Wissens kaum decodieren: Wiederholt erscheint auf der Tonspur während seiner Anwesenheit der Ruf „Linda“ mit der Stimme der Countess, doch ob dieser Ruf nun von dem Drachen ausgeht oder ihn adressiert, bleibt unklar – der Kode bleibt fragmentarisch und erfüllt damit eines der Kriterien, die Wulff für einen Text in der Peripherie ausmacht. Derartige Kodes scheinen die Ereigniskette ebenso zu beeinträchtigen wie der exzessive Einsatz von Musik, die Vampyros Lesbos als unkonventionelles Strukturelement nutzt: Der Film beginnt mit einer geschnittenen Version des Songs Countdown To Nowhere, wechselt dann nahtlos zu The Message, kurzer Applaus wird eingeblendet – der erste intradiegetische Ton –, bevor nach zwei Sekunden mit Ghosts or Good and Bad Onions der nächste Song einsetzt, der zunächst intradiegetisch anmutet, sich nach einem Schnitt jedoch als extradiegetisch erweist. Diese Stücke gliedern das Geschehen der Handlung, geben gewissermaßen einen Rhythmus vor, scheinen die Narration jedoch nicht zu bereichern, sondern sie vielmehr zu verdrängen und durch eigene Zeichen zu füllen.

Das in der ersten Einstellung des Films gezeigte Schiff wird zunächst etwa nicht kontextualisiert – selbst wenn die Handlung im Mittelmeerraum angesiedelt ist, spielt dieses Schiff im weiteren Verlauf keine Rolle, sein Erscheinen wirkt kontingent, jedenfalls bis man den Soundtrack zu Rate zieht. Dieser zeigt, dass das erklingende Nebelhorn keinesfalls ein exklusiv-intradiegetisches ist, sondern zum Intro des Songs Countdown To Nowhere gehört. Ähnlich verhält es sich mit einer innerhalb des Stückes There’s No Satisfaction auftauchenden Sitar: Sie scheint den exotischen Faktor, den der Schauplatz des Ortes zwischen Istanbul und einer nicht näher benannten Insel mit sich bringt, wenn nicht vorzugeben, dann doch zumindest zu antizipieren. Auch hier scheint Assoziation das bestimmende Verfahren zu sein, selbst wenn sich zwischen dem als Gefährlich-Anderem auftretenden Vampir und dem mehrmals mit dem Islam identifizierten Handlungsraum semantische Wechselwirkungen ergeben, die der Film nicht reflektiert und eben dadurch in einem vagen Status verharren lässt.2

Spiegeleffekte wie die Wiederholung der in einem Nachtclub situierten Tanzszene der Countess nach etwa einer Stunde Spielzeit, eine durch die mehrfache Nutzung von Songs angedeutete, aber inhaltlich nicht haltbare Leitmotivik und die sowohl architektonisch als auch symbolisch heterogene, zwischen Pop-Art und mediterranem Ambiente schwankende Residenz der Countess, lassen das Zeichensystem Vampyros Lesbos in der Peripherie der Vampirsphäre auftauchen. Diese Verortung ermöglicht es, Exploitation weniger als eigenständiges Genre denn als eine Situierung innerhalb bestehender Genrekonzepte zu begreifen. Ob sich daraus prinzipiell eine eigene Exploitation-Sphäre ableiten lässt, gilt es von hier ausgehend zu klären.

____________________

1 Der Name Linda Westinghouse erscheint als Kombination aus Bram Stokers Figuren Wilhelmina Murray und Lucy Westenra, Dr. Arwin Seward ist zusammengesetzt aus Dr. John Seward und Prof. Abraham van Helsing.

2 Anzumerken ist hier, dass der ausgeprägte Vampirglaube des griechischen Kulturraumes bereits zuvor in die hier beschriebene Vampirsphäre integriert wurde. Der Kode bleibt innerhalb des Filmes jedoch fragmentarisch, möchte man ihn überhaupt auf diese Tradition beziehen. (Vgl. Gelder 1994: 30f.)

Literarische Texte

Bram Stoker (1898): Dracula.

Sheridan Le Fanu (1872): Carmilla.

Filme

A Fool There Was (USA 1915, Frank Powell).

Dark Dreams (USA 1971, Roger Guermantes).

Dracula (USA 1931, Tod Browning).

Las Vampiras (Vampyros Lesbos –Erbin des Draculas, BRD/S 1997, Jesús Franco).

Un chien andalou (Ein Andalusischer Hund, F 1929, Luis Buñuel).

Forschungsliteratur

Baker, David (2012): „Seduced and abandoned: Lesbian vampires on screen 1968–74“. In: Continuum. Journal of Media & Cultural Studies. August, S. 553–563.

Bender, Theo (2012): „Exploitation Film”. In: Lexikon der Filmbegriffe. http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=143 (26.03.2018).

Day, Peter (2006): Vampires. Myths and Metaphors of Enduring Evil. Amsterdam/New York.

Decker, Jan-Oliver (2016): „Transmediales Erzählen. Phänomen – Struktur – Funktion“. In: Martin Hennig u. Hans Krah (Hg.): Spielzeichen. Theorien, Analysen und Kontexte des zeitgenössischen Computerspiels. Glückstadt, S. 137–173.

Dorn, Margit (1994): Vampirfilme und ihre sozialen Funktionen. Ein Beitrag zur Genregeschichte. Frankfurt a. M.

Faulstich, Werner (2013): Grundkurs Filmanalyse. 3., aktual. Aufl., überarbeitet von Ricarda Strobel. Paderborn.

Faulstich, Werner (1995): Die Filminterpretation. 2. Aufl. Göttingen.

Gelder, Ken (1994): Reading the Vampire. London/New York, NY.

Lotman, Jurij (1993): Die Struktur literarischer Texte, übers. von Rolf-Dietrich Keil. 4. Aufl. München 1993.

Lotman, Jurij (1990): „Über die Semiosphäre“. In: Zeitschrift für Semiotik 12, H. 4, S. 287–305.

Pirie, David (1977): Vampir Filmkult. Internationale Geschichte des Vampirfilms vom Stummfilm bis zum modernen Sex-Vampir. Gütersloh.

Seeßlen, Georg (1996): Erotik. Ästhetik des erotischen Films (= Grundlagen des populären Films. 3., überarb. und aktualisierte Neuaufl. Marburg).

Seeßlen, Georg (1990): Der pornographische Film. Frankfurt a.M.

Wulff, Hans J. (2012): „Exploitation: Verfahren“. In: Lexikon der Filmbegriffe. http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=6063 (10.04.2018).

Wulff, Hans J. (2011): „Semiosphäre“. In: Lexikon der Filmbegriffe. http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=3107 (10.04.2017).