"Im Tier steckt viel mehr Mensch als wir uns vorstellen"

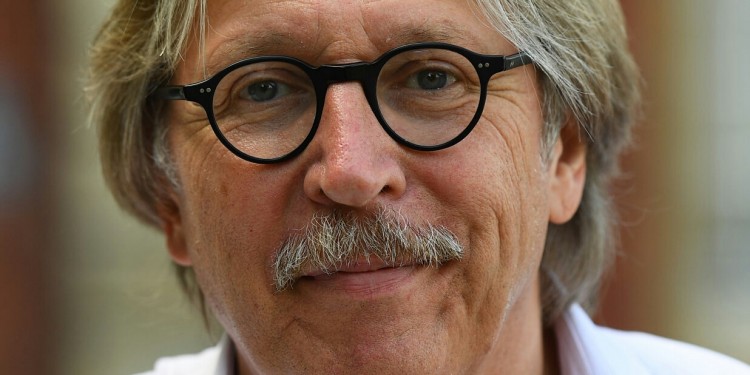

Unter dem Titel "Der Mensch im Tier" hat der Verhaltensbiologe Prof. Dr. Norbert Sachser von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) ein neues Buch veröffentlicht. Darin erfährt das breite Publikum, inwiefern Tiere dem Menschen ähnlich sind. Im Kurzinterview mit Christina Heimken erklärt Norbert Sachser, welche Paradigmenwechsel die Verhaltensbiologie in den vergangenen 30 Jahren durchlaufen hat und wie die Erkenntnisse unser Bild von Mensch und Tier verändern.

„Der Mensch im Tier“, so heißt Ihr neues Buch. Wie viel Mensch steckt denn im Tier?

Nach dem heutigen Stand des Wissens steckt sehr viel mehr Mensch im Tier, als wir uns vor einigen Jahren noch haben vorstellen können. Tiere mancher Arten sind zu einsichtigem Verhalten fähig; sie können denken. Sie erkennen sich im Spiegel, und bei ihnen sind zumindest Ansätze von Ich-Bewusstsein vorhanden. Tiere mancher Arten haben Emotionen, die denen des Menschen bis in verblüffende Details vergleichbar sind. Auch Tiere sind keine Spielbälle ihrer Instinkte, die starr auf Schlüsselreize antworten. Vielmehr wird ihr Verhalten entscheidend durch Umwelteinflüsse, Sozialisation und Lernprozesse von der vorgeburtlichen Phase bis ins Erwachsenenalter modifiziert. Als Folge kommt es auch bei den Tieren zur Ausbildung unverwechselbarer Charaktere, sodass in der Verhaltensbiologie mittlerweile von Tierpersönlichkeiten gesprochen wird.

Und auch in einem weiteren Aspekt sind die Tiere uns näher gerückt: Früher waren Biologen der Meinung, dass sich Tiere zum Wohle der Art verhalten und eine Hemmung besteht, Artgenossen zu töten. Heute wissen wir, dass dem so nicht ist. Tiere tun alles, um mit maximaler Effizienz ihre eigenen Gene in die nächste Generation weiterzugeben. Wenn sie dieses Ziel am besten erreichen, indem sie anderen helfen und mit ihnen kooperieren, so tun sie es. Wenn sie dieses Ziel aber durch Nötigung, Aggression oder das Töten von Artgenossen erreichen, dann werden sie sich entsprechend verhalten. Die „besseren Menschen“ sind die Tiere nicht.

Wenn Studierende heute die Gelegenheit hätten, eine Verhaltensbiologie-Vorlesung von vor 30 Jahren zu besuchen, würden sie dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen?

Sie würden wahrscheinlich nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, denn es ist aus heutiger Sicht ja nicht alles falsch gewesen, was damals gelehrt wurde. Sie würden aber schon sehr erstaunt darüber sein, welche Paradigmenwechsel die Verhaltensbiologie in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat: von der Arterhaltung zur Verwandten- und Individualselektion, von den angeborenen Instinkten zur Gen-Umwelt-Interaktion und epigenetischen Vererbung, von der schablonenhaften Entwicklung zur lebenslangen Verhaltensplastizität, vom gleichförmigen Verhalten zur Tierpersönlichkeit, vom konditionierten Lernen zur „kognitiven Wende“, von der Ausklammerung der Gefühle zum „emotional turn“, von Pathologie-Vorstellungen zu der Erkenntnis, dass „Abweichungen“ adaptiv sein können – bis hin zu der Einsicht, dass ein tiergerechtes Leben in menschlicher Obhut mehr bedeutet, als gesund und fortpflanzungsfähig zu sein.

„Wir erleben gegenwärtig eine Revolution des Tierbildes“, haben sie in einem „Spiegel“-Interview gesagt. Revolutioniert das unser Menschenbild?

Ich glaube nicht, dass dadurch unser Menschenbild revolutioniert wird. Es könnte aber dazu führen, dass wir etwas bescheidener und nachdenklicher werden. So sind manche Tiere zu kognitiven Leistungen fähig, zu denen zwei-, drei- oder vierjährige Kinder unserer eigenen Spezies nicht in der Lage sind. Und es gibt kaum eine menschliche Eigenschaft oder Fähigkeit, die nicht zumindest in Ansätzen bei den nicht-menschlichen Säugetieren vorhanden ist.

Vielleicht können wir sogar von den Tieren lernen: Wenn die Entwicklung des Verhaltens bei den nichtmenschlichen Säugetieren ein offener Prozess ist, dessen Verlauf weder bei der Zeugung noch bei der Geburt und auch nicht am Ende der Kindheit festliegt, dann sollten wir beim Menschen auch nicht von einer Vorherbestimmtheit ausgehen. Wenn nichtmenschliche Säugetiere während der Adoleszenz lernen können, sich stressfrei und friedlich mit Fremden zu arrangieren, dann sprechen auch keinerlei biologische Gründe dafür, dass der Mensch hierzu nicht in der Lage wäre. Wenn bei den nichtmenschlichen Säugetieren die Gene das Verhalten nicht determinieren, dann sollten sie das beim Menschen auch nicht tun. Und wenn bei den nichtmenschlichen Säugetieren gute soziale Beziehungen und positive Emotion die beste Medizin gegen Stress und Krankheit sind, dann sollten sie das beim Menschen ebenfalls sein.

Originalveröffentlichung:

Norbert Sachser (2018): Der Mensch im Tier. Warum Tiere uns im Denken, Fühlen und Verhalten oft so ähnlich sind (Rowohlt-Verlag; ISBN: 978-3-498-06090-9)