Gesten in der Philosophie? Logisch!

Wer kennt es nicht: Jemand möchte andere überzeugen und unterstreicht seine Aussagen mit Handbewegungen – beiläufig oder je nach Temperament auch lebhafter. Heute ist kaum vorstellbar, dass Gesten in der akademischen Welt des Mittelalters und der frühen Neuzeit sogar als Denkhilfe verwendet wurden. Nur ein Teil dieser Tradition hat sich in einigen Fächern erhalten, vor allem aus didaktischen Gründen oder als Merkhilfe. Das Rechnen „mit den Fingern“ wird beispielsweise in vielen Schulen weltweit praktiziert. Davon zeugen Videoschnipsel im Netz, in denen Grundschulkinder lässig mit hohen Zahlen multiplizieren oder dividieren. In den Gebärdensprachen dienen Gebärden anhand einheitlicher Regeln der Kommunikation. Wie bei der gesprochenen Sprache gibt es nationale Sprachen mit Unterschieden und Dialekten.

In der historischen Musizierpraxis war es üblich, den Tönen auch Handgesten zuzuordnen. Dies wird beim Unterrichten des Notenlesens in vielen Ländern bis heute angewendet. Die körperliche Bewegung zu der sprachlichen und musikalischen Ausprägung hilft, das Gelernte zu festigen. Gemälde und Skulpturen mit Handgesten, die Botschaften vermitteln oder das Dargestellte unterstreichen sollen, sind Gegenstände kunsthistorischer Forschung. In Gottesdiensten helfen Gesten bei der Orientierung in der Liturgie: Einen Segen würden Gläubige zum Beispiel auch ohne das gesprochene Wort an den ausgebreiteten Armen des Geistlichen erkennen. Mit dem Zeigefinger auf etwas aufmerksam zu machen, ist im Alltag sehr verbreitet. In der Linguistik galten Gesten im 20. Jahrhundert bestenfalls als sprachunterstützend. Im Fokus der Forschung lagen spontane oder instinktive Bewegungen, die sich nur geringfügig von denen in natürlichen Sprachsituationen unterscheiden. In der modernen Logik spielten Gesten keine Rolle mehr.

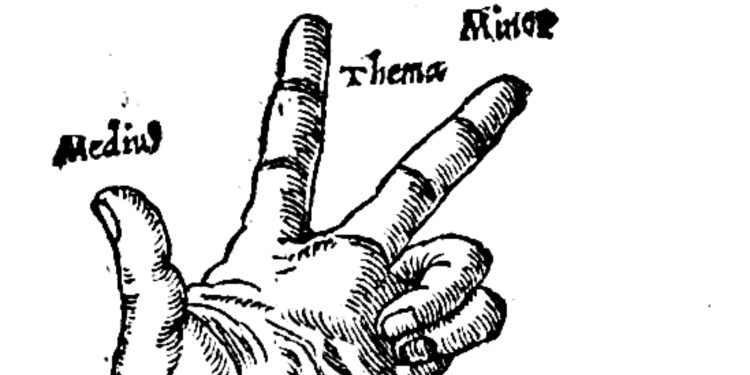

Ein Forschungsteam aus Münster hat nun wiederentdeckt, dass Gesten in der Geschichte der Philosophie sogar wichtige Funktionen erfüllten. Logik habe einst als grundlegende Wissenschaft des Denkens gegolten und sei ein verpflichtendes Fach für Akademiker gewesen, erläutert Dr. Reetu Bhattacharjee. „Da insbesondere im Mittelalter und in der frühen Neuzeit Schreibmaterialien knapp waren, entwickelten sich vielfältige Finger- und Gestentechniken zum Erlernen logischer Strukturen.“ Sie nennt ein typisches Beispiel, das aus drei Sätzen besteht: „Alle Hände gehören zum Körper. Alle Finger gehören zu den Händen. Daher gehören alle Finger zum Körper.“ Die ersten beiden Aussagen würden als Prämissen, und die dritte als Schlussfolgerung bezeichnet. Im 16. Jahrhundert beschrieb der Leuvener Gelehrte Cornelius Valerius in seinem Buch „Tabulae, quibus totius dialecticae praecepta maxime ad usum disserendi“ („Tafeln, in denen die gesamten Regeln der Dialektik vor allem zum Gebrauch des Argumentierens“) die Zuordnung der drei Begriffe mit Hilfe einer Geste. Daumen, Zeige- und Mittelfinger erfüllten dabei feste Funktionen. Das Modell konnte ohne Weiteres auch auf andere Sachverhalte zur Argumentation angewendet werden.

Diese und ähnliche Techniken seien im 19. Jahrhundert in Vergessenheit geraten. „Wir sind die ersten, die solche Methoden systematisch anhand von Textanalysen und Abbildungen rekonstruieren“, unterstreicht Prof. Dr. Jens Lemanski. Gesten würden normalerweise als beiläufiges Element von Kommunikationsprozessen zwischen Logikern betrachtet. „Im Gegensatz dazu wollen wir zeigen, dass sie in der Logik eine bedeutende Rolle gespielt haben.“ Um diese Behauptung zu untermauern, untersuchte das Forschungsteam, wie sich der Einsatz von Gesten in der frühneuzeitlichen Logik entwickelte. Es kommt zu dem Schluss, dass sie als Darstellungsmedien in der formalen Logik üblich und wirksam waren. Die Wiederaufnahme der Tradition solcher Gesten biete als Kommunikationspraxis auch im digitalen Zeitalter vielversprechende Wege und Erkenntnisse, unterstreicht Jens Lemanski. „Denn Gesten spielen nicht nur eine entscheidende Rolle in der menschlichen Kommunikation, sondern inzwischen auch immer mehr in der Mensch-Maschine-Interaktion. Das zeigt, wie gut Körper und Geist sich gegenseitig ergänzen.“

Die Erkenntnisse aus dem Projekt sind in den vergangenen zwei Jahren in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Schwerpunktprogramm „Visuelle Kommunikation“ entstanden und nun in der Zeitschrift „Multimodal Communication“ erschienen. Das Forschungsteam schlägt dabei eine Brücke zwischen historischen Lernmethoden und modernen Themenfeldern wie Mathematik, Pädagogik, Linguistik sowie der Wissenschafts- und Technikgeschichte. Zudem eröffnet es damit Perspektiven für die Verbindung von Körper und Geist – „Denken mit den Fingern“ anstelle von „Rechnen mit den Fingern“.

Autorin: Brigitte Heeke

Dieser Artikel stammt aus der Unizeitung wissen|leben Nr. 2, 2. April 2025.