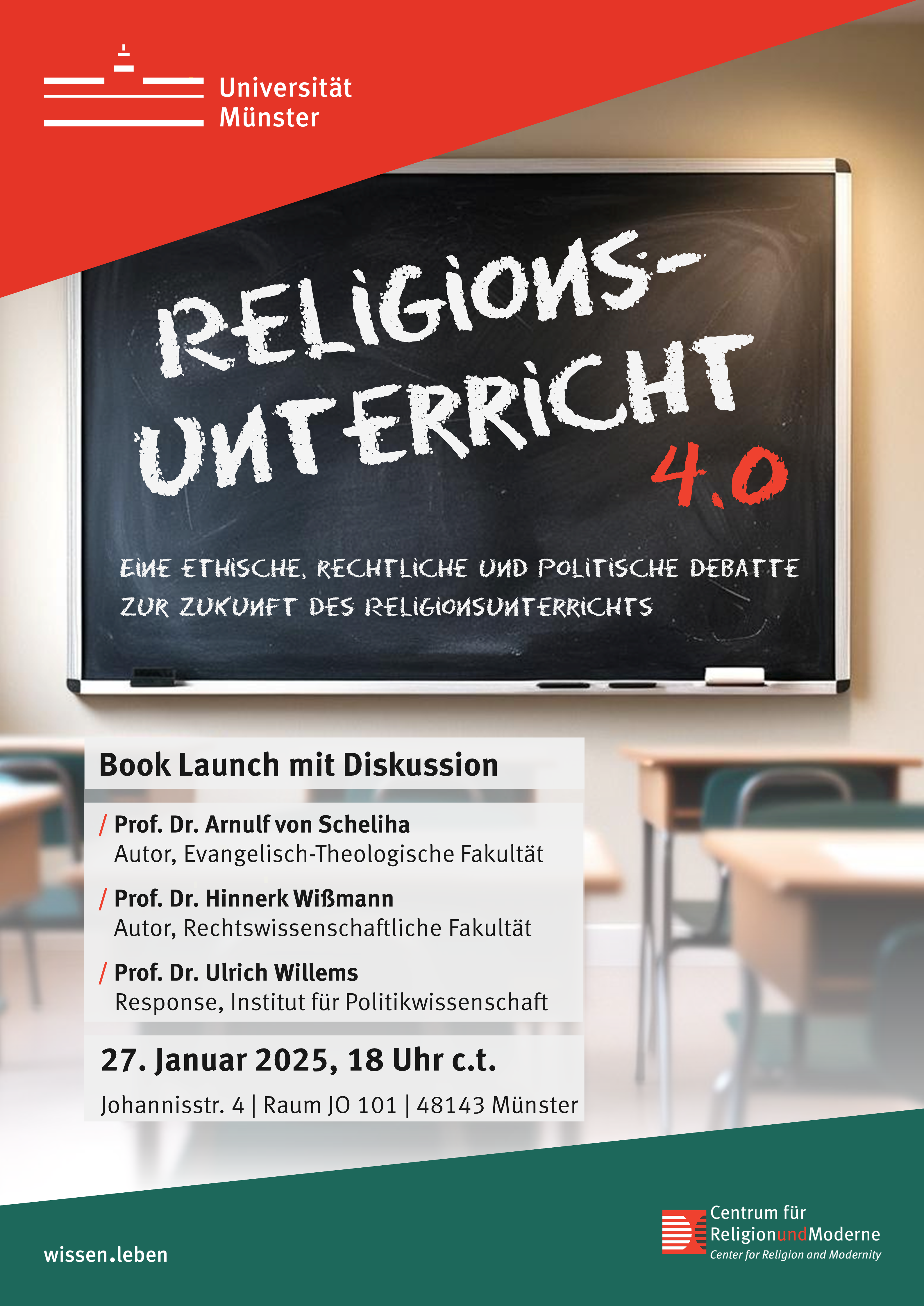

Centrum für

Religion und Moderne

Das Centrum für Religion und Moderne (CRM) ist ein interdisziplinärer Forschungsverbund der Universität Münster. Es widmet sich der Erforschung von Religionen, religiösen Gemeinschaften und Akteuren und ihren sich wandelnden Rollen in modernen Gesellschaften. Das CRM fördert die Zusammenarbeit seiner Mitglieder mit Universitäten und Forschungseinrichtungen im In- und Ausland und pflegt den Dialog mit der Öffentlichkeit.