In einem Interview (Wie Pseudo-Wettbewerbe der Wissenschaft schaden) befragt Ina Lohaus für die Zeitschrift Forschung & Lehre den Neurogenetiker Björn Brembs (Regensburg) und Isabell Welpe, wissenschaftliche Leiterin des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung, zu den Chancen der Digitalisierung und dem Publizieren nach ‚Impact‘.

In einem Interview (Wie Pseudo-Wettbewerbe der Wissenschaft schaden) befragt Ina Lohaus für die Zeitschrift Forschung & Lehre den Neurogenetiker Björn Brembs (Regensburg) und Isabell Welpe, wissenschaftliche Leiterin des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung, zu den Chancen der Digitalisierung und dem Publizieren nach ‚Impact‘.

Wissenschaft als beste Möglichkeit den Herausforderungen der Menschheit (Zukunftsmobilität, Energieversorgung oder Krankheitsbekämpfung) zu begegnen, steht kontradiktorisch den Anstrengungen der Forschenden gegenüber, die sich nicht auf die wichtigen Fragen richten, sondern darauf in einem Prestigejournal zu publizieren.

Diese Fehlentwicklung hat ihren Ursprung in der Einführung von Kennzahlen-basierter Pseudowettbewerbe, und dies wiederum in dem Interesse der Öffentlichkeit an der Leistung der Forschung, also zu wissen, ob diese exzellent, innovativ, leistungsstark, effizient ist. Die Inszenierung von (künstlichen) Märkten qua Rankings und Zitationszahlen ist eben oftmals nicht geeignet Qualität zu messen. In der Forschung geht es um Erkenntnis, aber die künstlichen Märkte ziehen nach sich, dass Quantität vor Qualität geht, und so zu Aktivitäten ohne Relevanz für Wirtschaft, Staat und Gesellschaft führt. Drittmittelanreizsysteme belohnen teure anstatt effektiver Experimente.

Ähnlich werden die Daten des Journal Impact Faktor (JIF) zwischen Verlagen und dem Verkäufer des JIF (Clarivate Analytics) verhandelt, und diese sind dann u.U. mathematisch falsch berechnet oder unabhängig nicht nachvollziehbar überprüfbar Seit Jahrzehnten bekannt korreliert der JIF negativ mit der methodischen Qualität, und die Exzellenzinitiative hat die Situation noch verschärft, da in deren Zeitraum sich die Zahl der befristet angestellten Wissenschaftler um 45 Prozent erhöht, mithin die Konkurrenz in Prestigejournals zu publizieren verschärft hat.

Der Einfluß der Digitalisierung haben die wissenschaftlichen Gesellschaften verschlafen, es herrscht eher eine Modernisierungsskepsis. Es geht darum, Lernen und Lehre neu zu denken. Es entstehen, da die örtlichen, zeitlichen und finanziellen Zugangsbarrieren sinken, neue Anbieter (sog. Ed Tech Startups), und es geht darum individuelle Studienangebote statt Standardstudiengänge anzubieten, da es die aktuell nachgefragten Kompetenzen und Fähigkeiten am Arbeitsmarkt z.T. vor fünf Jahren noch gar nicht gab. Eine konzertierte Verteidigung gegen die kontra-produktive pseudo-wettbewerbliche Steuerung der Wissenschaft ist nicht zu erkennen.

Die Begutachtung in den Zeitschriften mit hohem JIF hat wenig mit Erkenntnis oder intellektueller Tiefe zu tun, sondern allenfalls mit dem Neuigkeitswert für die Zeitschrift, wohingegen die wissenschaftliche Prüfung, Diskussion und Rezeption jedoch unabdingbar sind, um Wissen zu schaffen.

Interdisziplinäre Kenntnisse werden wichtiger und Studienabläufe müssen auf individuelle Stärken und Schwächen zugeschnitten sein, so ist es sinnvoll, mehr Interdisziplinarität und Flexibilität zuzulassen, also zum Beispiel an mehreren Hochschulen in mehreren Ländern gleichzeitig zu studieren. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob zukünftig Hochschulabschlüsse den Stellenwert haben wie heute, denn in den USA legen die beliebtesten Arbeitgeber zum Teil keinen Wert mehr auf solche Abschlüsse, sondern akquirieren Mitarbeiter nach konkreten Fähigkeiten und bestimmter Bildung.

Die Universität ist dem schnellen Wandel in Forschung und Lehre unterworfen, wenn man aber weiterhin so tut, als ob man Wahrheit und Erkenntnis in Universitäts-Rankings erkennen könne, so dürfte bereits das Meiste des traditionellen Selbstverständnisses der Universität verloren sein.

Grafik: pixabay

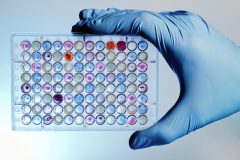

Elsevier bietet freien Zugang zu einer Reihe von biomedizinischen Forschungsinstrumenten und -inhalten, um Forschern und Unternehmen der Biowissenschaften dabei zu helfen, die Bemühungen zur Bekämpfung der aktuellen Pandemie zu beschleunigen.

Elsevier bietet freien Zugang zu einer Reihe von biomedizinischen Forschungsinstrumenten und -inhalten, um Forschern und Unternehmen der Biowissenschaften dabei zu helfen, die Bemühungen zur Bekämpfung der aktuellen Pandemie zu beschleunigen.

Unter dem Motto „eScience is Your Science“ findet am Montag, den 02.12.2019, im Vom-Stein-Haus (Schlossplatz 34) der erste eScience-Tag der WWU Münster statt.

Unter dem Motto „eScience is Your Science“ findet am Montag, den 02.12.2019, im Vom-Stein-Haus (Schlossplatz 34) der erste eScience-Tag der WWU Münster statt. An der jährlichen internationalen Open-Access-Woche nahm die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) zum ersten Mal vor 10 Jahren teil.

An der jährlichen internationalen Open-Access-Woche nahm die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) zum ersten Mal vor 10 Jahren teil.

In einem Interview (

In einem Interview (