Die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswissenschaften in Köln erweitert sein Serviceangebot: Nutzer:innen erhalten die Möglichkeit, neben der biomedizinische Datenbank Embase die internationale Fachdatenbank CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) kostenlos für ihre wissenschaftliche Forschung zu nutzen. Das Angebot wird über den ZB MED-Fernzugriff bereitgestellt.

Die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswissenschaften in Köln erweitert sein Serviceangebot: Nutzer:innen erhalten die Möglichkeit, neben der biomedizinische Datenbank Embase die internationale Fachdatenbank CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) kostenlos für ihre wissenschaftliche Forschung zu nutzen. Das Angebot wird über den ZB MED-Fernzugriff bereitgestellt.

CINAHL ist eine der wichtigsten Datenbanken für Pflegewissenschaften, Gesundheitswesen sowie therapeutische und weitere Gesundheitsberufe. Sie indexiert die wichtigste Literatur und deckt Themengebiete wie Krankenpflege, Biomedizin, Alternativ- und Komplementärmedizin, Verbrauchergesundheit und viele mehr ab. Sie bietet umfassenden Nachweis von Fachliteratur, umfasst teilweise auch Volltexte, KI-genierte Zusammenfassung von 717 aktiven Zeitschriften und bietet eine spezielle Verschlagwortung. Das ermöglicht eine zielgerichtete Suche – von aktuellen Forschungsergebnissen bis hin zu praxisorientierten Beiträgen.

Der Zugang zu CINAHL ist für bis zu sieben Tage möglich und erfordert lediglich die Registrierung für den Fernzugriff sowie die Buchung eines Zeitfensters im Buchungstool.

Dr. Miriam Albers, kommissarische Leitung der Bibliothek bei ZB MED, unterstreicht: „Mit CINAHL erweitern wir unser Angebot gezielt um eine zentrale Ressource für die Pflege- und Gesundheitswissenschaften. Unser Anspruch ist es, den Zugang zu wissenschaftlicher Literatur möglichst niederschwellig und effizient zu gestalten.“

Als zentrale Fachbibliothek für die Lebenswissenschaften investiert ZB MED kontinuierlich in den Ausbau digitaler Ressourcen. CINAHL ergänzt das bestehende Portfolio an E-Journals und E-Books. Als Fachdatenbank steht bereits Embase – mit dem Fokus auf Biomedizin – zur Verfügung. Der Fernzugriff ist exklusiv für alle registrierten Nutzer:innen mit Wohnsitz in Deutschland nutzbar.

Alle Infos finden Sie unter CINAHL @ ZB MED.

Grafik: ZB Med

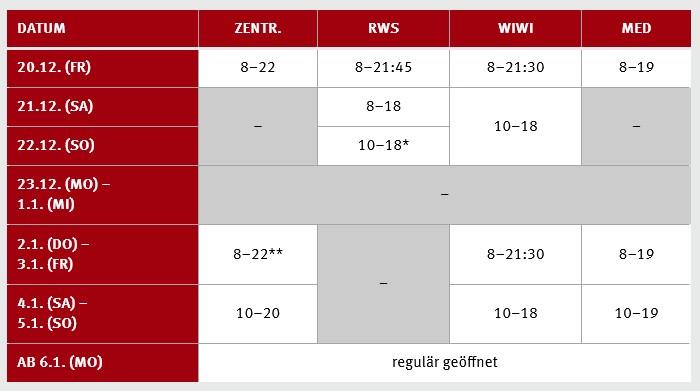

Bitte denken Sie daran, dass die Medizin-Bibliothek und die ULB als auch die anderen dezentralen Bibliotheken am Donnerstag, dem 29. Mai, (Christi Himmelfahrt) geschlossen bleiben.

Bitte denken Sie daran, dass die Medizin-Bibliothek und die ULB als auch die anderen dezentralen Bibliotheken am Donnerstag, dem 29. Mai, (Christi Himmelfahrt) geschlossen bleiben. Für den Monat April 2025 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der Universität Münster an: Klotz L, Smolders J, Lehto J, Matilainen M, Lütje L, Buchholz L, Albrecht S, Walter C, Varghese J, Wiendl H, Nylund M, Thomas C, Gardberg M, van den Bosch AMR, Airas L, Huitinga I, Kuhlmann T.: Broad rim lesions are a new pathological and imaging biomarker for rapid disease progression in multiple sclerosis. Nature Medicine. 29 April 2025 [

Für den Monat April 2025 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der Universität Münster an: Klotz L, Smolders J, Lehto J, Matilainen M, Lütje L, Buchholz L, Albrecht S, Walter C, Varghese J, Wiendl H, Nylund M, Thomas C, Gardberg M, van den Bosch AMR, Airas L, Huitinga I, Kuhlmann T.: Broad rim lesions are a new pathological and imaging biomarker for rapid disease progression in multiple sclerosis. Nature Medicine. 29 April 2025 [ Für den Monat März 2025 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der Universität Münster an: Büscher A, Plagwitz L, Yildirim K, Brix TJ, Neuhaus P, Bickmann L, Menke AF, van Almsick VF, Pavenstädt H, Kümpers P, Heider D, Varghese J, Eckardt L.: Deep Learning Electrocardiogram Model for Risk Stratification of Coronary Revascularization Need in the Emergency Department. European Heart Journal. 2025 Mar 29: ehaf254 [

Für den Monat März 2025 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der Universität Münster an: Büscher A, Plagwitz L, Yildirim K, Brix TJ, Neuhaus P, Bickmann L, Menke AF, van Almsick VF, Pavenstädt H, Kümpers P, Heider D, Varghese J, Eckardt L.: Deep Learning Electrocardiogram Model for Risk Stratification of Coronary Revascularization Need in the Emergency Department. European Heart Journal. 2025 Mar 29: ehaf254 [ Für den Monat Dezember 2024 geht das „

Für den Monat Dezember 2024 geht das „

Neben der Einführung und Umsetzung einer Digitalstrategie spielt die ganzheitliche Verwaltung und Organisation von Gesundheitsdaten eine essenzielle Rolle für den Erfolg bei der digitalen Transformation in Krankenhäusern – kurz: ein professionelles Health Data Management (HDM).

Neben der Einführung und Umsetzung einer Digitalstrategie spielt die ganzheitliche Verwaltung und Organisation von Gesundheitsdaten eine essenzielle Rolle für den Erfolg bei der digitalen Transformation in Krankenhäusern – kurz: ein professionelles Health Data Management (HDM).

Für den Monat November 2024 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der Universität Münster an: Fischer A, Albert TK, Moreno N, Interlandi M, Mormann J, Glaser S, Patil P, de Faria FW, Richter M, Verma A, Balbach ST, Wagener R, Bens S, Dahlum S, Göbel C, Münter D, Inserte C, Graf M, Kremer E, Melcher V, Di Stefano G, Santi R, Chan A, Dogan A, Bush J, Hasselblatt M, Cheng S, Spetalen S, Fosså A, Hartmann W, Herbrüggen H, Robert S, Oyen F, Dugas M, Walter C, Sandmann S, Varghese J, Rossig C, Schüller U, Tzankov A, Pedersen MB, d’Amore FA, Mellgren K, Kontny U, Kancherla V, Veloza L, Missiaglia E, Fataccioli V, Gaulard P, Burkhardt B, Soehnlein O, Klapper W, de Leval L, Siebert R, Kerl K. Lack of SMARCB1 expression characterizes a subset of human and murine peripheral T-cell lymphomas. Nature Communications. 15(1). 2024: 8571 [

Für den Monat November 2024 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der Universität Münster an: Fischer A, Albert TK, Moreno N, Interlandi M, Mormann J, Glaser S, Patil P, de Faria FW, Richter M, Verma A, Balbach ST, Wagener R, Bens S, Dahlum S, Göbel C, Münter D, Inserte C, Graf M, Kremer E, Melcher V, Di Stefano G, Santi R, Chan A, Dogan A, Bush J, Hasselblatt M, Cheng S, Spetalen S, Fosså A, Hartmann W, Herbrüggen H, Robert S, Oyen F, Dugas M, Walter C, Sandmann S, Varghese J, Rossig C, Schüller U, Tzankov A, Pedersen MB, d’Amore FA, Mellgren K, Kontny U, Kancherla V, Veloza L, Missiaglia E, Fataccioli V, Gaulard P, Burkhardt B, Soehnlein O, Klapper W, de Leval L, Siebert R, Kerl K. Lack of SMARCB1 expression characterizes a subset of human and murine peripheral T-cell lymphomas. Nature Communications. 15(1). 2024: 8571 [ Aufgrund häufiger Nachfragen der Studierenden ist ab sofort die Nutzung der Automaten im Bistro (Getränke/Lebensmittel) ausschließlich nur noch mit Debit- oder Kreditkartenzahlung möglich.

Aufgrund häufiger Nachfragen der Studierenden ist ab sofort die Nutzung der Automaten im Bistro (Getränke/Lebensmittel) ausschließlich nur noch mit Debit- oder Kreditkartenzahlung möglich.

Für den Monat Oktober 2024 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der Universität Münster an: Klink BU, Alavizargar A, Kalyankumar KS, Chen M, Heuer A, Gatsogiannis C.: Structural basis of α-latrotoxin transition to a cation-selective pore. Nature Communications. 15(1). 2024: 8551 [

Für den Monat Oktober 2024 geht das „Paper of the Month“ der Medizinischen Fakultät der Universität Münster an: Klink BU, Alavizargar A, Kalyankumar KS, Chen M, Heuer A, Gatsogiannis C.: Structural basis of α-latrotoxin transition to a cation-selective pore. Nature Communications. 15(1). 2024: 8551 [