Das Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin (Preußischer Kulturbesitz) in den Jahren 2021 und 2022

Vorbemerkungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Prof. Dr. Bernhard Weisser,

Museumsdirektor (Münzen der Antike bis 3. Jh. n. Chr.,

Gesamtleitung IKMK). – Dr. Karsten Dahmen, Vertreter des

Direktors (Münzen der Spätantike und des Frühmittelalters,

Byzanz, Islam/Orient, ausländische Medaillen, Datenredaktion

IKMK, NDP). – Christian Stoess, M.A. (Münzen des Mittelalters,

der Neuzeit und Moderne, Europa und Übersee; Fotodokumentation).

– Dr. Johannes Eberhardt (Münzen und Medaillen der Neuzeit und

Moderne / deutschsprachiger Raum, Geldscheine und Wertpapiere,

historisches Stempelarchiv der Berliner Münzstätte, Bibliothek,

IT-Beauftragter)

Wissenschaftlicher Museumsassistent

in Fortbildung: Marjanko Pilekić, M.A. (bis 30.6.2021). – Julius

Roch, M.A. (ab 1.1.2022)

Restaurator: Dipl.-Restaurator (FH)

Jens Dornheim

Fotograf und Fotografin: Johannes

Kramer (10%, bis 30.3.2021). – Franziska Vu (10 %, seit

1.4.2021).

Sekretariat: Viola Gürke

Studiensaal und Bibliothek: Natalie

Osowski

Bildung und Vermittlung: Marie Fröde

(seit 1.8.2022, 10 %)

Projekte (zu den Zeiträumen genauer

dort): Stefanie Baars, M.A. – Dr. Angela Berthold. – Georgia

Bousia, M.A. – Andrea Gorys, M.A. – Paul Scott Höffgen, B.A. –

Marco Krüger, M.A. – Paula Michalski, B.A. – Matthias Naue. –

Johannes Peter, M.A. – Jan Peuckert, Ass. d. L. – Patrik Pohl,

M.A. – Sofie-Lilly Prinada, B.A. – PD Dr. Vladimir Stolba. –

Oksana Tokmina, B.A. – Diana Vegner, B.A.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im

Ehrenamt: Prof. Dr. Jannis Hourmouziadis, Renate Vogel, M.A.,

Prof. Dr. Bernd Kluge, Dipl.-Phil. Elke Bannicke (bis Juli

2022), Horst Kosanke

Bernhard Weisser ist seit 2021

Vorsitzender der Numismatischen Kommission der Länder in der

Bundesrepublik Deutschland. Er wurde 2022 für eine zweite

Amtszeit in den Internationalen Numismatischen Rat gewählt. Er

ist im Beirat der Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst und

im Gremium zur Verleihung des Saltus Award. Er ist Mitglied im

wissenschaftlichen Beirat für das American Journal of

Numismatics. – Karsten Dahmen leitet den Freundeskreis Antike

Münzen (FAM). Er ist, wie Weisser, Mitglied im

wissenschaftlichen Beirat

Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne,

Krakau und ist Preisrichter für die »Coin of the Year« von

Krause Publications. Er gehört der internationalen Arbeitsgruppe

zur Schaffung und Vereinheitlichung numismatischer Normdaten (www.nomisma.org)

an. Er ist Ombudsmann für gute wissenschaftliche Praxis für die

Stiftung Preußischer Kulturbesitz. – Christian Stoess ist

Präsident der Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte und

Schatzmeister der Numismatischen Kommission der Länder. Er ist

wissenschaftlicher Beirat der Numismatic Association of

Australia und seit 2022 des Jahrbuchs für Numismatik und

Geldgeschichte. – Johannes Eberhardt ist Schriftführer der

Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst und Sprecher des

Berliner Medailleurkreises. Er wurde als numismatischer

Preisrichter in die Jury der Wettbewerbe zur Gestaltung der

deutschen Gedenkmünzen berufen und nahm im Jahr 2022 in München

an der Jurysitzung für FIDEM 2023 und den Deutschen

Medailleurpreis für 2023 teil. Er wurde in den

wissenschaftlichen Beirat der Rei Nummariae Scriptores gewählt.

– Dahmen, Eberhardt und Weisser gehören dem Vorstand der

Numismatischen Gesellschaft zu Berlin an, dem Förderverein des

Münzkabinetts.

Bernd Kluge wurde im Juni 2022 zum

Ehrenmitglied der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin ernannt.

Dr. Sabine Schultz

(1.5.1937–31.12.2021) trat im April 1964 als wissenschaftliche

Mitarbeiterin im Münzkabinett Berlin ein. In ihre Zuständigkeit

fiel die bedeutende Sammlung der ca. 150.000 antiken Münzen

(Griechen, Römer, Kelten, Byzantiner, u. a.), deren Betreuung

sie sich mit ihrem Mann Hans-Dietrich Schultz teilte, welcher

diesen Sammlungsbereich leitete. Neben ihrer Tätigkeit am

Münzkabinett gelang es ihr, im Februar 1969 im Fach Klassische

Archäologie zu promovieren. Thema der Arbeit war die

kaiserzeitliche Münzprägung von Magnesia am Mäander. Gemeinsam

mit ihrem Mann richtete sie 1982 eine neue Dauerausstellung zur

antiken Münzprägung im Nordflügel des Pergamonmuseums ein, die

bis 2011 fortbestand. Sie veröffentlichte in der Zeitschrift

»Forschungen und Berichte«, in deren Redaktion sie seit 1978

mitarbeitete. Im Jahr 1984 begann die Arbeit an der Bestimmung

und Veröffentlichung der griechischen Münzen in der

Universitätsbibliothek Leipzig, die 1993 zu einem Band der

Sylloge Nummorum Graecorum führte. Sabine Schultz trat unter

Nutzung einer damals geltenden Regelung am 30. September 1992 in

den Vorruhestand. Seitdem ist die zweite Antikenstelle am

Münzkabinett unbesetzt.

Jürgen Morgenstern (17.5.1945–26.9.2021) engagierte sich seit 2011 als ehrenamtlicher Mitarbeiter an unserem Museum. Jürgen Morgenstern war ein ausgewiesener Experte für das Papiergeld und langjähriger Vorsitzender des Vereins der Deutschen Geldschein- und Wertpapiersammler. Für diesen Verein gab er regelmäßig die Information für Papiergeld & Wertpapiersammler heraus. Mit großer Freude und Leidenschaft hat er seit dem Jahr 2011 insgesamt 3.696 Geldscheine unserer Sammlung für den Interaktiven Katalog bearbeitet (Abb. 2). Der erste Geldschein, den er angelegt hat, stammte aus Angermünde mit dem Nominalwert ›Eine Million Mark‹ (Objektnummer 18226443). Am 25. Juli 2020 legte er den letzten Geldschein zu Greifenberg (Gryfice) zu 50 Pfennig aus dem Jahr 1921 an (Objektnummer 18270648).

Projekte

Corpus Nummorum Thracorum –

Klassifizierung der Münztypen und semantische Vernetzung über

nomisma.org (2017 bis 30. Juni 2022, Förderung:

DFG. Projektpartner: BBAW, Big Data Lab der Universität

Frankfurt). Im Rahmen des Projektes konnten alle thrakischen

Münzen im Besitz des Münzkabinetts veröffentlicht werden. Das

Münzkabinett war für die Typisierung der thrakischen Münzstätten

am Mittelmeer, der Propontis und auf der thrakischen Chersones

in

www.corpus-nummorum.eu zuständig und konnte

diese Arbeit abschließen. Es liegt nun eine feinteilige

Typologie für Thrakien vor. Beteiligte: Dr. Angela Berthold

(75%, bis 28.2.2021). – Georgia Bousia, M.A. (50%,

15.2.2021–30.6.2022). – Prof. Dr. Bernhard Weisser

CHANGE. The

development of the monetary economy of ancient Anatolia, c.

630–30 BC (seit September 2020,

Förderung: EU. Projektpartner: University of

Oxford, British Museum). Im Rahmen des Projektes wurden bislang

17.360 antike Münzen Kleinasiens fotografiert. Kerndaten wurden

für 11.815 Münzen angelegt. Seit Anfang 2022 werden die so

qualifizierten Basiseinträge auch im IKMK veröffentlicht. 2.012

Münzen der Regionen Paphlagonien, Bithynien, Lykien und der

Aeolis sind mittlerweile auf diese Weise online zugänglich.

Vollständig qualifiziert sind die Münzen von Pontos. Im Rahmen

des Projektes wurden zudem Cistophoren und die

vorkaiserzeitlichen Münzen von Elaia veröffentlicht. Beteiligte:

Prof. Dr. Bernhard Weisser. – Stefanie Baars, M.A. (seit

November 2020, wissenschaftliche Mitarbeiterin, 65%). – Paula

Michalski, B.A. (bis 31.7.2021, stud. Hilfskraft). – Jan

Peuckert, Ass. d. L. (seit Sept. 2020, stud. Hilfskraft). –

Sofie-Lilly Prinada, B.A. (seit Sept. 2021, stud. Hilfskraft)

Normdaten und Münzerwerbungen

zwischen 1933 und 1945 (März bis Dezember 2021,

Förderin: Beauftragte für Kultur und Medien).

Normdatenerstellung zu den in den Accessionsbüchern erfassten

Vorbesitzern und Veräußerern sowie Prüfung der

Erwerbungsvorgänge aus diesem Zeitraum. Im November wurde ein

Kolloquium zum Thema mit Provenienzforscher*innen und

Münzsammlungen veranstaltet. Die Ergebnisse wurden im September

2022 als Sonderheft der Geldgeschichtlichen Nachrichten

veröffentlicht und auf dem Internationalen Numismatischen

Kongress verteilt. Beteiligte: Dr. Angela Berthold

(1.3.–30.6.2021, 75% und 1.7.–31.12.2021, 50%)

Der Fund von Ralswiek (Mai 2021 –

Februar 2022, Förderung: »Zielgerichtete

Digitalisierungsförderung« des Deutschen Bibliotheksverbandes).

Digitale Dokumentation und Veröffentlichung (überwiegend

Basiseinträge) von 2.213 islamischen Münzen des größten

derartigen Fundes in Deutschland, verborgen um 850 in Ralswiek

auf Rügen und entdeckt 1973 (Abb. 3). 100 Münzen dienten

2021 als Leihgaben für eine Ausstellung des Moesgaard-Museums in

Dänemark. Beteiligte: Christian Stoess, M.A. – Matthias Naue

Corpus Nummorum, Datenqualität für

Numismatik, basierend auf Natural Language Processing und

Neuronalen Netzen (D4N4) (seit Juli 2021,

Förderung: DFG, Projektpartner: BBAW, Big Data Lab der

Universität Frankfurt). Das Programm besteht aus dem Training

der KI zur Bilderkennung hinsichtlich der in Corpus Nummorum

erfassten thrakischen Münzen. Die automatisierte

Qualitätskontrolle wird verbessert. Im Rahmen des Projektes

wurde auch das 2015 erworbene Fotoarchiv der Firma Lübke &

Wiedemann aufgestellt (Abb. 4). Das digitale Fotoarchiv,

das auf einem Server der SMB liegt und 136 Terabyte umfasst,

wurde in Listenform verzeichnet. Somit besteht nun

Auskunftsfähigkeit über den Gesamtbestand des Archivs und

Anfragen können bearbeitet werden. 2022 wurden 1.225 Fotos des

digitalen Archivs in die Datenbank von Corpus Nummorum

integriert. Dabei hilft die Erhöhung der Menge der zu einem Typ

zugeordneten Münzen nicht nur der Künstlichen Intelligenz als

Trainingsmaterial, sondern bietet auch aus numismatischer Sicht

die Möglichkeit neuer Erkenntnisgewinne. So finden sich immer

wieder neue bislang unbekannte und nicht verzeichnete Münztypen

unter den Auktionsfotos. Auch können sich durch die Vermehrung

und dadurch bedingte Präzisierung der technischen Angaben zu

Gewicht und Umfang der Münzen eines Typs metrologische Fragen zu

Nominal und Münzfuß klären lassen. Die Eingabe von Münzen

Mysiens und der Troas wurde fortgesetzt. 2021 fand eine Reise zu

den Münzstätten Mysiens und der Troas statt (Gorys, Weisser) und

2022 die Teilnahme an der Ausgrabung in Assos zur

Fundmünzenbearbeitung (Gorys, Peuckert, Weisser). Beteiligte:

Prof. Dr. Bernhard Weisser. – Dr. Angela Berthold

(1.7.–31.12.2021, 25%, ab 1.1.2022 75%), Mysien und Troas:

PD Dr. Vladimir Stolba (ab 1.10.2021, 75%). – Andrea Gorys, M.A.

(Finanzierung BBAW, 50%)

Welfische Kippermünzen

(Juni 2021 – Dezember 2022, Förderung: »Corona-Förderlinie« der

Ernst von Siemens Kunststiftung). Erfassung der 2.051 welfischen

Kippermünzen der Sammlung Dr. Dr. Ernst-Henri Balan (s. unten,

Erwerbungen). Beteiligte: Christian Stoess, M.A., Johannes Peter

M. A. (Juni bis Dezember 2021, Erfassung von 15 % der Objekte),

Marco Krüger, M.A. (Februar bis Dezember 2022, Erfassung von 85

% der Objekte).

Kipper- und Wipper

(seit September 2020, Förderung: Förderkreis des Münzkabinetts,

Ronus-Foundation). Ziel ist die Publikation von 3.000

Kippermünzen aller Münzstände des Münzkabinetts im IKMK (s. u.

Abb. 5). Beteiligte: Christian Stoess, M.A., Paul Scott Höffgen,

B.A. (studentische Hilfskraft). Im Berichtszeitraum wurden 2.000

Datensätze in der Datenbank angelegt, davon sind 1.000 im IKMK

veröffentlicht.

Sammlung Thomas

Würtenberger, Ius in nummis (seit 2021,

Förderung: Förderkreis des Münzkabinetts und Familie

Würtenberger). Seit 2021 wird dem Münzkabinett in Partien die

Sammlung »Ius in nummis« des Freiburger Rechtswissenschaftlers

Professor Dr. Thomas Würtenberger als Schenkung überlassen. Sie

umfasst den größten zusammenhängenden Bestand an Medaillen und

Münzen mit Bezügen zu Recht, Gerechtigkeit sowie Parlaments- und

Verfassungsgeschichte aus Privatbesitz. Die Förderung dient der

Unterstützung der Publikation der über 3.000 Medaillen

umfassenden Neuerwerbung im IKMK. Beteiligte: Dr. Johannes

Eberhardt, Patrik Pohl, M.A. (wissenschaftliche Hilfskraft, ab

1.5.2022), Renate Vogel, M.A., Oksana Tokmina, B.A., Diana

Vegner, B.A., Marco Krüger, M.A.

Digitale Transformation: IKMK,

IKMK.NET, NDP

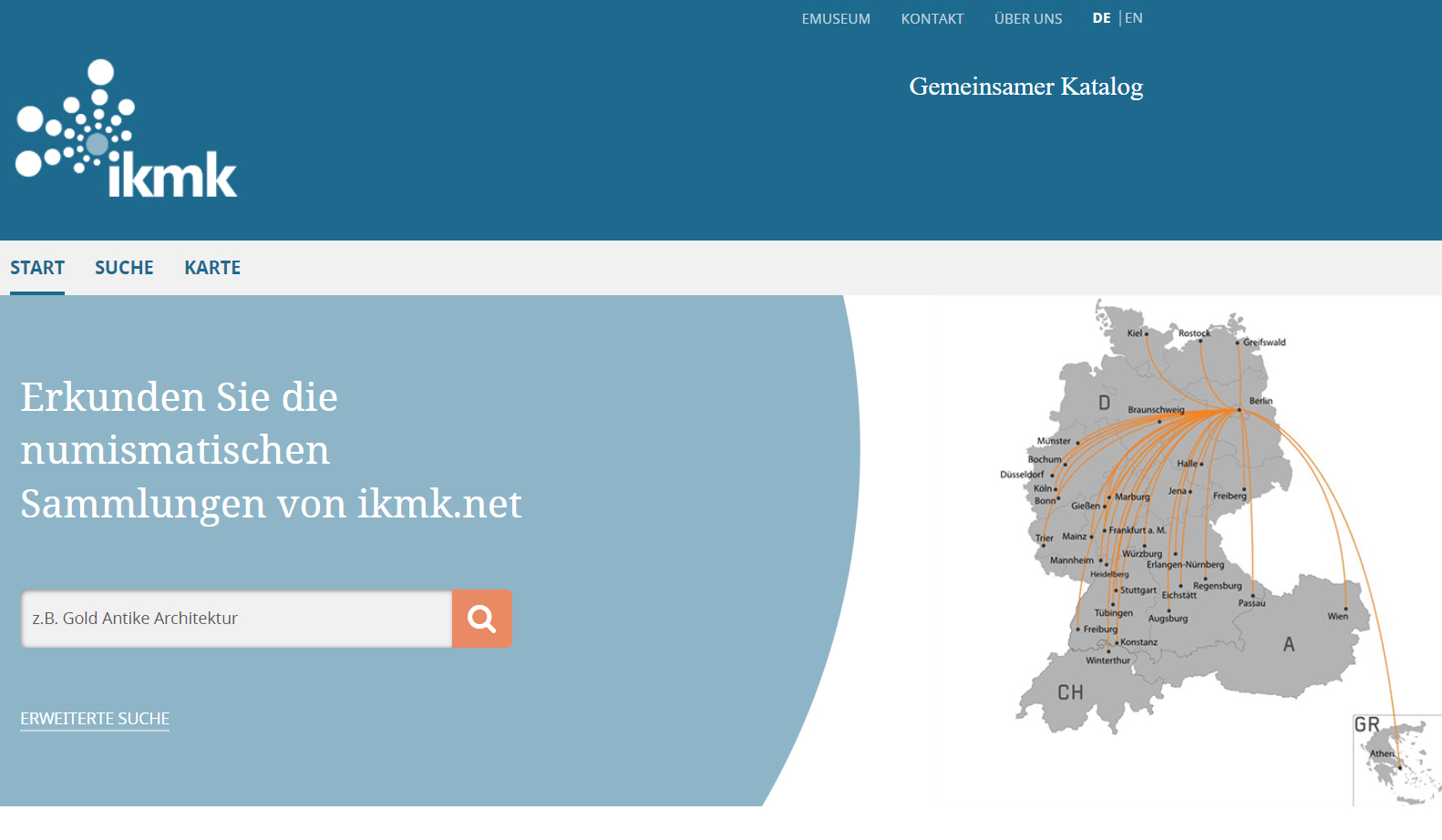

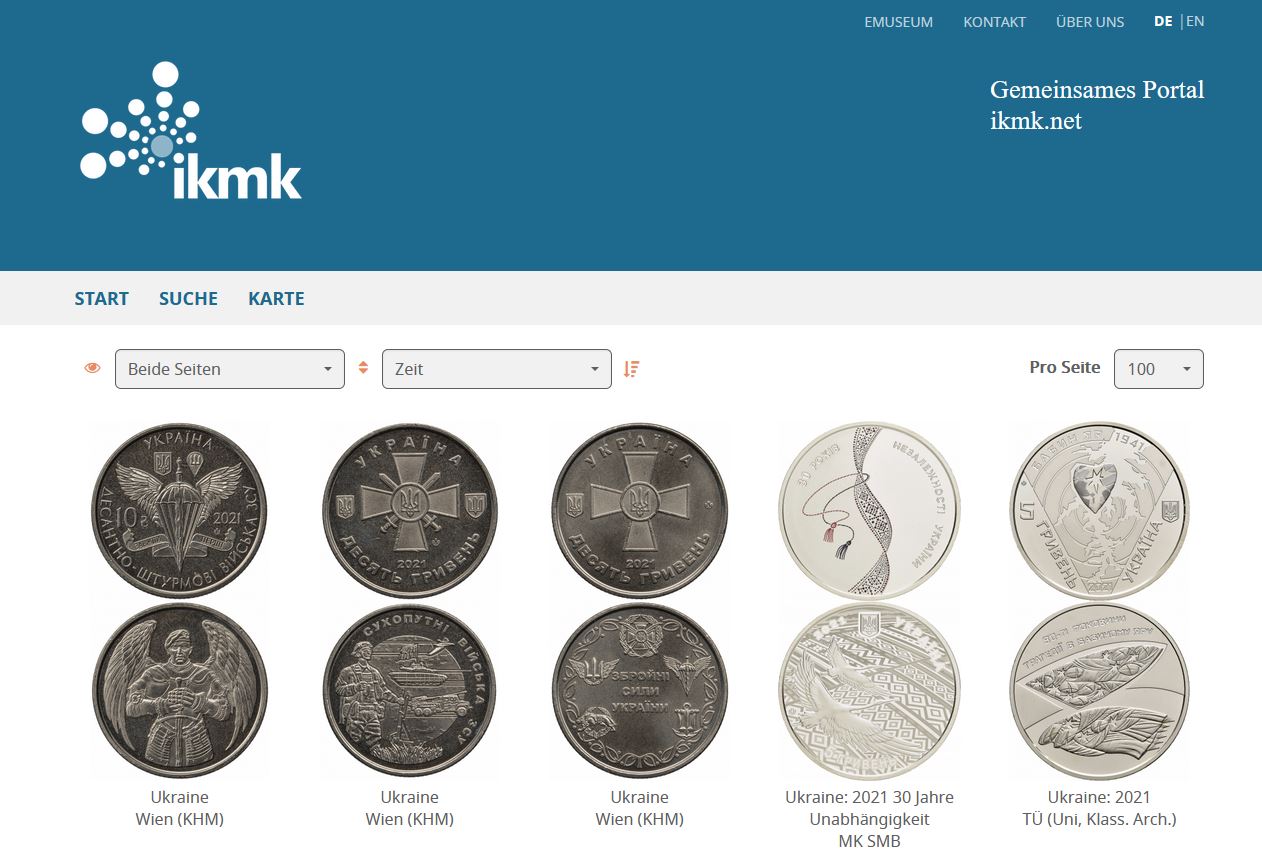

Seit 20. Mai 2021 sind alle

Sammlungen, die mit dem System mk-edit arbeiten (dabei auch das

Kunsthistorische Museum in Wien, das Münzkabinett in Winterthur

sowie der NUMiD-Verbund), über ein gemeinsames Portal zu finden:

https://ikmk.net. Es ist mit 91.000 Objekten

gestartet und wies Ende 2022 bereits 116.005 Objekte auf. Es

handelt sich damit um das umfangreichste qualitätsgesicherte

numismatische Online-Portal im deutschsprachigen Raum (s.

ausführlicher unten

Literatur mit Nennung der beteiligten Sammlungen).

Im Jahr 2022 kam die Universität Köln, Institut für

Altertumskunde (Lehrstuhl Peter Franz Mittag) als weiterer

Partner dazu. Am 20. Mai 2022 gab es ein Treffen der beteiligten

Sammlungen mit einem öffentlichen Workshop im Kunsthistorischen

Museum in Wien. Ende 2022 bestand die IKMK-Familie aus 43

Sammlungen, die mit 37 mk-edits arbeiteten, von denen 30 bereits

online sind.

Insbesondere mit Blick auf die

Projektpartner und Nutzer außerhalb des deutschen Sprachraums

wurde verstärkt Wert auf Mehrsprachigkeit gelegt. War bisher die

Oberfläche eines jeden IKMK mit den jeweiligen Feldnamen bereits

zwischen deutscher und englischer Sprache umschaltbar, so ist im

Verlauf des Jahres die bisher allein auf Deutsch erfolgte

Ansetzung der Konzeptbegriffe (z. B. der Name einer Münzstätte,

die Bezeichnung der Zugangsart oder eine Materialbezeichnung)

auch auf Englisch hinterlegt. Zudem ist es nun möglich, die

Freitextbeschreibungstexte der Felder Titeleintrag, Beschreibung

Vorderseite und Rückseite sowie Literatur, Kommentar und

Datierung verbale mittels eines Zusatzfeatures neben der

Standardeinstellung Deutsch auch als englischen, französischen

oder neugriechischen Text mittels eines Sprachlabels

auszuweisen, und damit sowohl exportfähig als auch im lokalen

IKMK zuschaltbar zu machen. Auf diese Art ergänzen sich in

Sachen Mehrsprachigkeit die zentral vorgehaltenen

Identifikatoren/Konzeptbezeichnungen mit den individuell zu

gestaltenden Freitexten.

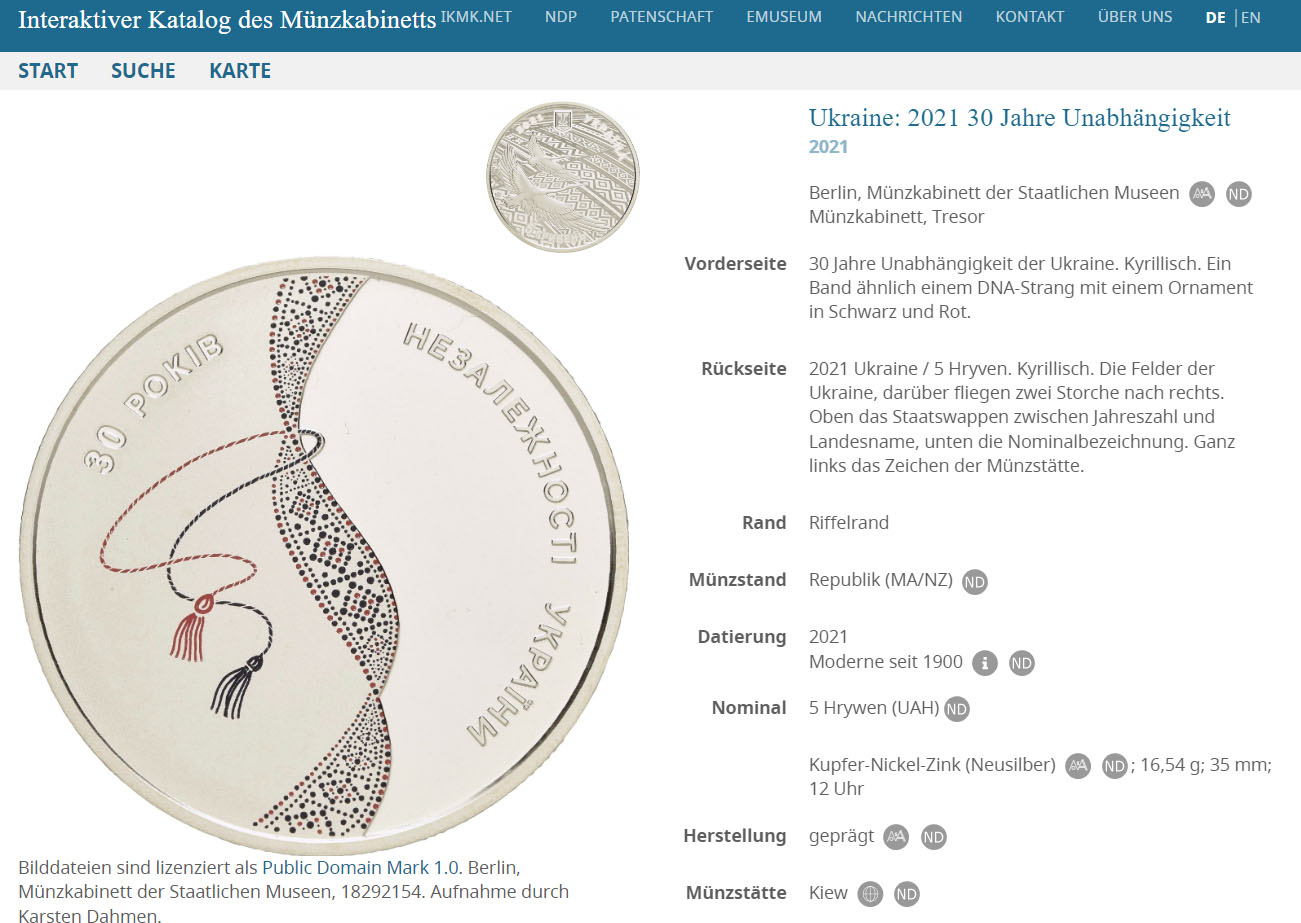

Größere intensive Veränderungen, die

allen Partnern zugutekommen, betrafen Fragen zum Urheberrecht

und die Möglichkeiten einer individuellen

Bildrechteverwaltung. Seit Ende 2022

stehen die meisten Bilder des IKMK Berlin unter der Lizenz

»Public Domain Mark 1.0«, was bedeutet, dass sie unter Wahrung

der Zitation gebührenfrei verwendet und etwa auch in Wikidata

exportiert werden können. Das Münzkabinett war an einer neuen

entsprechenden Open Science Erklärung der Stiftung Preußischer

Kulturbesitz beteiligt (November 2021,

Onlinefassung).

Seit November 2021 werden im IKMK

Berlin auch sog. Basiseinträge veröffentlicht. Die Anzahl der

online ausgegebenen Datenfelder (und damit der zu deren

Ausfüllung benötige Zeitaufwand) ist hier im Gegensatz zum

vollständigen ›grünen‹ Datensatz deutlich reduziert. Die neue

Freigabekategorie des Basiseintrages

(sogenannter

gelber Eintrag) kombiniert die Angabe

wesentlicher Objektkerndaten (Erwerbungsnummer, Gewicht,

Durchmesser, Stempelstellung, digitale Aufnahmen,

Fotografenname, Aufnahmedatum) mit den Ausgabe- und

Exportmöglichkeiten eines regulären IKMK-Eintrages sowie einer

Zitierfähigkeit des jeweiligen Objekteintrages

mittels eines Permalinks. Ende 2022 waren von den 49.945 im IKMK

publizierten Objekten 4.785 Basiseinträge (2020: 39.841; 2021:

42.664, davon 194 Basiseinträge).

Das Normdatenportal

NDP

ist weiter gewachsen: bei den Personendaten auf 13.417 (2020:

11.062; 2021: 12.025), den Geographica auf 3.774 (2020: 3.307;

2021: 3.473) und den Nominalen auf 2.281 (2020: 1.763; 2021:

1.892). Insgesamt sind derzeit 20.103 Konzepte angelegt (2021:

17.781). Diese Arbeit kommt der ganzen IKMK-Familie zugute und

bietet die Grundlage für Kontextualisierungen im IKMK.NET. Die

Zusammenarbeit mit den IKMK-Sammlungen, Weiterentwicklungen

sowie die Endredaktion der museumseigenen IKMK-Einträge und die

Betreuung des Normdatenportals bildeten 2021 und 2022

Arbeitsschwerpunkte für Karsten Dahmen.

Erwerbungen (Abb. 5–10)

Insgesamt belief sich der

Sammlungszuwachs im Jahr 2021 auf 2.545 Accessionsnummern und

4.050 Objekte und 2022 auf 493 Münzen und andere numismatische

Objekte, darunter:

|

|

2021 |

2022 |

|---|---|---|

|

Münzen: |

2.055 |

108 |

|

Orden |

1 |

0 |

|

Medaillen, Modelle sowie

Marken und Zeichen |

1.994 |

385 |

Von den insgesamt 81

Erwerbungsvorgängen (2021: 40; 2022: 41) waren 42 Ankäufe, meist

von zeitgenössischen Kunstmedaillen, drei Überweisungen und 36

Schenkungen. Für die Bereiche Antike und für das Mittelalter gab

es keine Zuwächse. Für den Bestand zur Völkerwanderungszeit

konnte ein pseudoimperialer Drittelsolidus des 6. Jahrhunderts

erworben werden (Objektnummer

18281843). Neuzeitliche Münzen, Medaillen sowie

Marken und Zeichen waren mit 2.479 Exemplaren vertreten.

Mit maßgeblicher Unterstützung der

Ronus-Foundation in Los Angeles gelang im August 2021 der Ankauf

von 2.051 Kippermünzen aus der Sammlung Dr. Dr. Ernst-Henri

Balan (1938–2020), des langjährigen Ehrenvorsitzenden der

Numismatischen Gesellschaft zu Berlin. Sie umfasst Prägungen

Friedrich Ulrichs von Braunschweig-Wolfenbüttel und anderer

welfischer Herrscher (Abb. 5). Das Münzkabinett Berlin

verfügte schon vor der Erwerbung der Sammlung Balan über eine

wichtige Sammlung von welfischen Kippermünzen, immerhin 650

Stück. Der nunmehr 2.700 Münzen dieses Bereichs umfassende

Bestand bietet die Möglichkeit zur breiten Dokumentation der

Erzeugnisse des größten deutschen Kippermünzherrn und der

anderen welfischen Herzöge.

Medaillen und Modelle machen mit

1.958 Objekten einen Schwerpunkt des Erwerbungsjahres 2021 aus.

Die Inventarisierung der dem Münzkabinett in mehreren Tranchen

übergebenen Sammlung von Thomas Würtenberger »Ius in nummis«

umfasst nun die ersten 744 Objekte von insgesamt über 3.000

Stücken. Diese wurden bis Anfang 2023 dem Münzkabinett übergeben

und sukzessive accessioniert. Auch die Vorbereitung der

Ausstellung »Hand Große Kunst. Medaillenkunst in Deutschland

2007 bis heute« sorgte neben der Erwerbung der Sammlung

Würtenberger für einen wichtigen Impuls in der aktuellen

Erwerbungsstrategie des Münzkabinetts. Der Großteil der

Medaillenerwerbungen betraf Direktankäufe von zeitgenössischen

deutschen Medailleuren, die sämtlich mit Haushaltsmitteln

(›Ankauf moderne Kunst‹) bezahlt wurden (Abb. 9–10).

Weitere Geschenke für den Bestand des

Münzkabinetts werden Bodo Broschat, Marianne Dietz (Abb. 8),

Dr. Johannes Eberhardt, Sonja Eschefeld, Kathrin und Lutz

Fahron, Dr. Rainer Grund, Helga Haub (Abb. 6–7), Heinz

Hoyer, Andreas A. Jähnig, Dr. Douglas N. Nicol, Manfred Olding,

Dr. Dieter Scholz, Christian Stoess, Dr. Stefan Wiesekopieter,

dem Archäologischen Labor der Universität Valencia, der

Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte, der Firma Fritz

Rudolf Künker (Abb. 11–12), dem Nachlass Johannes Henke

und der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin verdankt.

Social Media

Bernhard Weisser, Johannes Eberhardt,

Karsten Dahmen, Marjanko Pilekić und Julius Roch berichteten auf

Twitter über die Arbeit im Münzkabinett. Diese Form der

Öffentlichkeitsarbeit erfreut sich wachsender Beliebtheit.

Karsten Dahmen pflegt die

Nachrichtenseiten

des IKMK und der

Numismatischen Gesellschaft zu Berlin,

Johannes Eberhardt die Webseite der

Deutschen

Gesellschaft für Medaillenkunst und Christian

Stoess die Webseite der

Numismatischen Kommission. Mitarbeitende

beteiligten sich an

Numisvlogs, einer innovativen Form der

Vermittlung von Numismatik und schöne Momentaufnahme von der

Lebendigkeit des Faches im Jahr 2021.

Sammlungen

Die Münzen aus Thrakien sind nun

komplett digital veröffentlicht. Nikolaus Schindel hat den

Bestand sasanidischer Münzen unter Khusro I. publiziert.

Fortgesetzt wurden Arbeiten an den Münzen aus Mysien, der Troas

und aus Moesia Inferior. Die Erfassung der Kerndaten zu den

vorkaiserzeitlichen Münzen Kleinasiens wurde fortgeführt.

Begonnen wurde mit der Dokumentation der sog. Kipper und Wipper

sowie der Neuerwerbungen aus der Sammlung »Ius in nummis« von

Thomas Würtenberger. Alle Wissenschaftler dokumentierten Objekte

im Interaktiven Katalog des Münzkabinetts. Die

Provenienzforschung betraf ungezählte Einzelrecherchen. Im

Übrigen wurde die Arbeit an der Sammlung stark bestimmt durch

Materialvorlagen im Studiensaal, Anfragen, Leihersuchen und

Fotowünschen, wobei jeweils parallel die Eingabe dieser Objekte

in den Interaktiven Katalog IKMK erfolgte. Darüberhinausgehende

Arbeiten waren eigenen Wissenschaftsvorhaben gewidmet (s. dort).

a) Digitalfotografie (Ch.

Stoess, F. Vu)

Franziska Vu fertigte pro Jahr

jeweils ca. 400 qualitätvolle Aufnahmen und begleitete

Veranstaltungen des Münzkabinetts fotografisch. Mit Stand 2022

gibt es 7.463 Ladensicherungsbilder (2020: 7.110).

Die Zahl der fotografierten Objekte

ist in den Jahren 2021 und 2022 von 84.537 auf 120.660 Stück

gestiegen (3.494 Laden, davon 1.836 Antike und 1.658

Mittelalter/Neuzeit). Damit wurden in beiden Jahren gut 36.000

Objekte (2020: 24.000 Objekte) neu mit dem System Quickpx

erfasst (Abb. 14). Zu den Zuwächsen trugen das

CHANGE-Projekt (vorkaiserzeitliche Münzen Kleinasiens), das

Kipperprojekt, die Erwerbung Balan, der Fund von Ralswiek sowie

die Schenkung Würtenberger im Rahmen von Drittmittelprojekten

und durch Spenden finanzierte Projekte bei. Wie schon letztes

Jahr bleibt festzuhalten, dass die fotografische Dokumentation

unserer Sammlung eine unserer Kernaufgaben ist, aber aus dem

laufenden Etat des MK nicht zu leisten ist. Um weiterhin in

einem überschaubaren Zeitrahmen die Sicherheitsfotografie

voranzutreiben, ist eine deutlich bessere personelle und

finanzielle Ausstattung notwendig.

Sicherheitsfotografie (Stand 7.12.2022)

|

|

Antike |

MA/NZ/Medaillen |

Fremdbestände und Gipse |

|

Objekte 2021 / 2022 |

48.060 / 53.830 |

44.488 / 50.696 |

14.341 / 14.666 |

|

Laden 2021 / 2022 |

865 / 971 |

775 / 883 |

- |

Unser Quickpx-System kam nicht nur in der eigenen

Sammlung zum Einsatz, sondern wurde auch von anderen Museen

(Wegemuseum Wusterhausen) und in der türkischen Ausgrabung von

Assos verwendet. Ergänzend wurden in zwei Fotokampagnen der

Firma Lübke & Wiedemann 1.822 (2021) / 1.660 (2022) Objekte, für

die sich das hauseigene Fotosystem Quickpx nicht eignet,

aufgenommen (überwiegend Syrakus und italienische Medaillen).

Somit sind insgesamt 24.174 Objekte in 2021 und 15.431 in 2022

fotografisch erfasst worden.

b) Bibliothek, Studiensaal und

Archiv (D. Schatz, J. Eberhardt, N. Osowski)

Der Bestand ist in den Jahren 2021

und 2022 um 262 Monographien und 171 Bände Periodika gewachsen,

davon kamen 244 als Tausch- und Belegexemplare oder als

Schenkung in das Münzkabinett. Die Retrokonversion der

Bibliotheksbestände im OPAC der SMB-Bibliotheken umfasst nun

12.085 Titel. Die Bibliothekare der Kunstbibliothek der

Staatlichen Museen, Daniel Schatz und Elisabeth Scheele, haben

die Katalogisierung und Signierung der Bestände fortgesetzt, die

im Zuge dieser Arbeiten auch in neuer Ordnung aufgestellt werden

(Eberhardt). Die Besucherzahlen im von Natalie Osowski betreuten

Studiensaal näherten sich 2022 langsam wieder den Zahlen von

2019 (1.272): 2020: 621, 2021: 571 und 2022: 949. Im Archiv ist

die Einzelverzeichnung der Korrespondenz des Münzkabinetts ab

1933 jetzt bis zum Jahr 1941 gelangt (8.141 Blatt) und die

Bearbeitung wurde auf die Jahrgänge ab 1901 ausgeweitet. Die

Erwerbungsbücher von Julius Friedländer wurden im Zentralarchiv

gescannt. Außerdem wurde eine Weiterbildung zu »Archiven im

Informationszeitalter« an der FU Berlin erfolgreich absolviert

(Osowski).

c) Restaurierung (J. Dornheim)

Schwerpunkte im Bereich

Konservierung/Restaurierung/Kunsttechnologie am Münzkabinett der

Staatlichen Museen zu Berlin waren, neben der präventiven

Konservierung, die konservatorische und restauratorische

Betreuung des Sammlungsbestandes. In diesem Rahmen wurden im

Jahr 2021 838 und im Jahr 2022 549 Objekte auf ihren Zustand hin

überprüft. Daraus leiteten sich an 435 Objekten (2021: 163,

2022: 372) restauratorisch-konservatorische Maßnahmen ab. Dies

betraf insbesondere die Objekte zu Ausstellungen sowie die

Prägestempel des Hofrates Carl Wilhelm Becker (1772–1830).

Schadensbilder an den Stempeln waren in erster Linie partiell

auftretende Eisenkorrosionen, diese reichten von Flugrost bis

hin zu massiven Korrosionsprodukten (Abb. 15). Die

Korrosionserscheinungen wurden mechanisch entfernt bzw.

ausgedünnt, z.T. unter Zuhilfenahme geeigneter Lösemittel wie

Petroleum und Siedegrenzbenzin. Abschließend erfolgte eine

Konservierung mit mikrokristallinem Wachs. Für Ausstellungen

vorgesehene Münzen und Medaillen wurden vorab begutachtet und –

wo erforderlich – ebenfalls restauratorisch-konservatorisch

bearbeitet. In diesem Zusammenhang ist vor allem die

rheinland-pfälzische Landesausstellung »Hier stehe ich –

Gewissen und Protest – 1521 bis 2021« in Worms zu erwähnen.

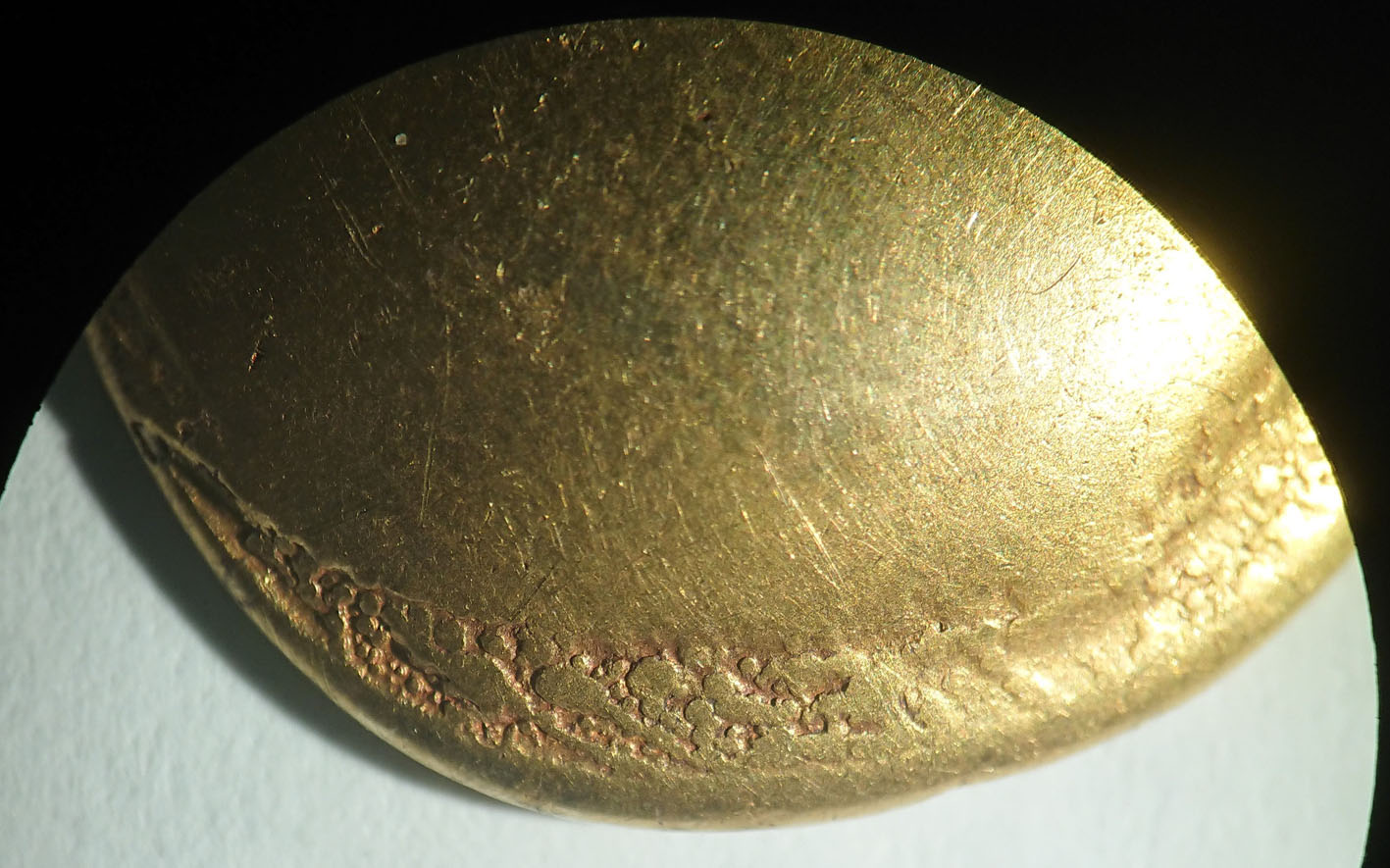

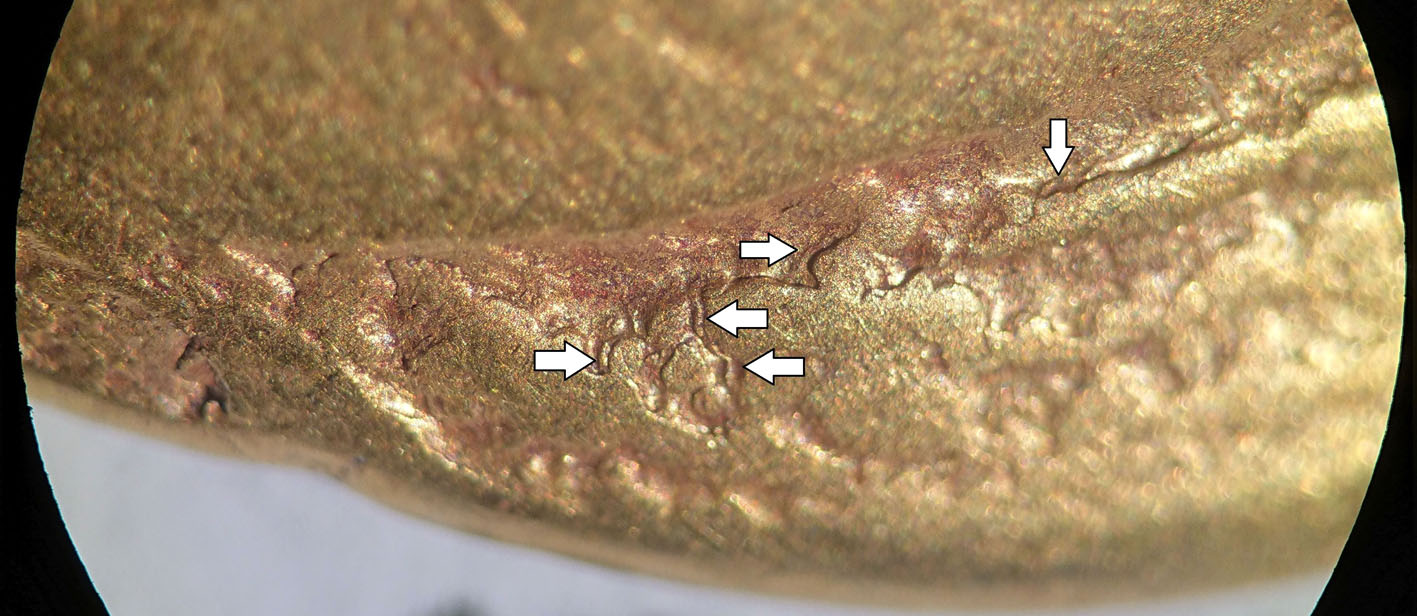

Im Zusammenhang mit der Publikation

zum keltischen Münzfund aus Baitz (Brandenburg) durch Marjanko

Pilekić wurden die insgesamt 41 bildlosen, sogenannten glatten

Regenbogenschüsselchen (keltische Goldmünzen, ca. 125/115–50/30

v. Chr.) im Hinblick auf ihre Herstellungstechnik mikroskopisch

untersucht. Dabei konnte eindeutig festgestellt werden, dass die

an der äußeren Zone der Münz-Vorderseiten vorhandenen feinen

Strukturen (u. a. sog. Doppelschlag) während des Prägens

entstanden sind und kein zufälliges Ergebnis, z. B. resultierend

aus einem Gießprozess, darstellen (Abb. 16).

Im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit

beschäftigte sich Antonia Schürgens, Studentin der

Metallrestaurierung an der Fachhochschule Potsdam, mit dem ca.

2.400 Objekte umfassenden Münzfund von Samos (provinzialrömische

Antike, 2.–3. Jh. n. Chr.). A. Schürgens ging der

Restaurierungsgeschichte dieses Münzfundes nach, führte

naturwissenschaftliche Untersuchungen an den Münzen durch,

leitete daraus eine Konzeption für eine erneute Restaurierung

und Konservierung des Münzfundes ab und nahm an ausgewählten

Münzen exemplarisch Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen

vor (Abb. 17).

d) Lehre und Qualifizierung

WS 2020/21: Prof. Dr. B. Weisser, Dr.

U. Peter und S. Baars, M.A.: Griechische Münzikonographie.

Humboldt-Universität, Institut für Klassische Archäologie.

WS 2021/22: Prof Dr. B. Weisser und

S. Baars, M.A.: Die antike Münzprägung in Kleinasien. Eine

Einführung. Humboldt-Universität, Institut für Klassische

Archäologie.

WS 2021/22: Dr. J. Eberhardt: IVS IN

NUMMIS. Eine Einführung für Historiker*innen.

Humboldt-Universität, Institut für Geschichtswissenschaften,

Lehrstuhl für Alte Geschichte (übergreifende Veranstaltung zur

Methodik).

SoSe 2022: Ch. Stoess, M.A.:

Numismatik des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit.

Bestimmungsübungen. Humboldt-Universität, Institut für

Geschichtswissenschaften, Mittelalterliche Geschichte II.

WS 2022/23: Prof. Dr. B. Weisser und

J. Roch M. A.: Zeitenwende. Die neuen Bilder des Augustus.

Humboldt-Universität, Institut für Klassische Archäologie.

K. Dahmen und J. Eberhardt

veranstalteten Übungen und Blockseminare zur Numismatik mit

Studierenden der Universitäten Göttingen, Halle, Berlin und

Potsdam sowie mit Schülerinnen und Schülern des Europäisches

Gymnasium Bertha-von-Suttner, Berlin-Reinickendorf.

Abgeschlossen wurden die von B.

Weisser mitbetreuten Dissertationen von J. Roch (2021, Halle,

Zweitgutachter): »Die kaiserzeitliche Münzprägung Milets.

Fallstudie zur Entwicklung der Repräsentation, Perzeption und

Integration der römischen Autoritäten im kollektiven

Selbstverständnis der Städte Kleinasiens« und Hr.

Ivanova-Anaplioti (2022, HU Berlin, Erstgutachter): »Die

Münzprägung von Apollonia Pontike. Die Bildthemen einer

griechischen Polis im pontisch-thrakischen Raum«. J. Dornheim

betreute die Bachelor-Arbeit von A. Schürgens: »Exemplarische

Untersuchung und Analyse von bisher nicht identifizierten

Korrosionsphänomenen an antiken Bronzemünzen – mit

anschließender Suche und eventueller Durchführung von

stabilisierenden Maßnahmen«.

Forschungsstipendiatin der SPK: Esra

Tütüncü (Isparta, 2021/22) und Hanna-Lisa von Lenthe (Wien,

2022, Fortsetzung des durch die Pandemie unterbrochenen

Stipendiums von 2020).

Praktika (studienbegleitend): Paul

Seyfried (2021, Betreuer B. Weisser), Johannes Victor (2021,

Betreuer K. Dahmen), Ronja Edelhäuser (2022, Betreuer K.

Dahmen), Jan Hendrik Giering (2022, Betreuer Ch. Stoess), und

Arthur Hampel (2022, Betreuer Ch. Stoess).

Schülerpraktika: Sarin Arnreiter

(2022, Betreuer J. Roch)

Veranstaltungen

Am 25. November 2021 veranstaltete

das Münzkabinett einen virtuellen Workshop zu »Münzsammlungen in

Deutschland zwischen 1933 und 1945. Erwerbungsquellen und

Normdaten«. Am XVI. Internationalen Numismatischen Kongress in

Warschau im September 2022 nahmen S. Baars, A. Berthold, K.

Dahmen (online), A. Gorys, P. S. Höffgen, P. Pohl, V. Stolba,

Ch. Stoess, J. Roch und B. Weisser teil. Am 16. Tag der antiken

Numismatik in Münster nahmen S. Baars, A. Gorys, P. S. Höffgen,

P. Pohl, J. Roch und B. Weisser teil. B. Weisser und Ch. Stoess

führten als Vorstandsmitglieder die Jahrestagungen der

Numismatischen Kommission der Länder durch (2021 online / 2022

in Hamburg). Ch. Stoess veranstaltete die Jahresversammlungen

der Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte in Frankfurt.

Darüber hinaus hielten Vorträge u. a. J. Eberhardt in Bonn

(online), Freyburg (Unstrut), Kressbronn und Wittenberg, K.

Dahmen in Münster, New York (online), Wien und Würzburg

(online), J. Roch in Split (2022, online), Ch. Stoess in Leipzig

(online), Berlin, Bremen und Mainz, B. Weisser in Berlin,

Erfurt, Hamburg, Münster und Wien. Im Mai 2021 haben

Numismatische Kommission der Länder, Deutsche Numismatische

Gesellschaft und Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst mit

der monatlichen Reihe »Numismatik vernetzt« ein Format für

Videovorträge geschaffen, in dem Themen der Numismatik behandelt

werden, die kollaboratives Arbeiten und die Diskussion von

Methoden und Vorgehensweisen im Verbund zum Gegenstand haben.

Moderiert wurde die Reihe im ersten Jahr von B. Weisser. Im

Münzkabinett fanden nach der Corona-Pause erneut die

Veranstaltungen der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin sowie

ihrer Arbeitskreise (Freundeskreis Antike Münzen, Berliner

Medailleurkreis) statt.

Ausstellungen

Eigene Sonderausstellungen

Von Eva bis Greta. Frauen auf

Münzen und Medaillen

Ausstellungskurator:

Dr. J. Eberhardt. 27.11.2020 bis 6.1.2022. Aus 2.500 Jahren

begegnet uns die Weiblichkeit auf Münzen und Medaillen. Den

ewigen anthropoiden Göttinnen werden alsbald lebendige Frauen

zur Seite gestellt. Zwischen Ursprungsvorstellung und Aktualität

– oder beispielsweise ›Eva‹ und ›Greta‹ – eröffnen sich

zahlreiche Facetten und Themenfelder. Neben Berühmtheiten wie

Kleopatra wurden in der Sonderausstellung ganz unterschiedliche

Bilder und Bedeutungen von Frauen, wie sie anhand von Münzen,

aber vor allem durch Medaillen erfahrbar sind, beleuchtet.

Frauen begegnen uns dabei nicht nur als Dargestellte oder

Auftraggeberin, sondern etwa auch als Gestalterin, Sammlerin

oder Wissenschaftlerin. Die Schau präsentierte neben Beständen

aus den Tresoren des Münzkabinetts insbesondere zwei

Künstlereditionen, die eigens für diese Ausstellung angefertigt

wurden. Die Arbeiten zum Jahresthema des Berliner

Medailleurkreises trafen hierbei auf Beiträge aus der Auslobung

des Nachwuchspreises für eine Kunstmedaille »Die Drei Grazien«.

In der Ausstellung wurde gefragt, inwieweit Münzen und Medaillen

durch andere Quellen geprägte Vorstellungen von Frauen in der

Gesellschaft bestätigen oder herausfordern können.

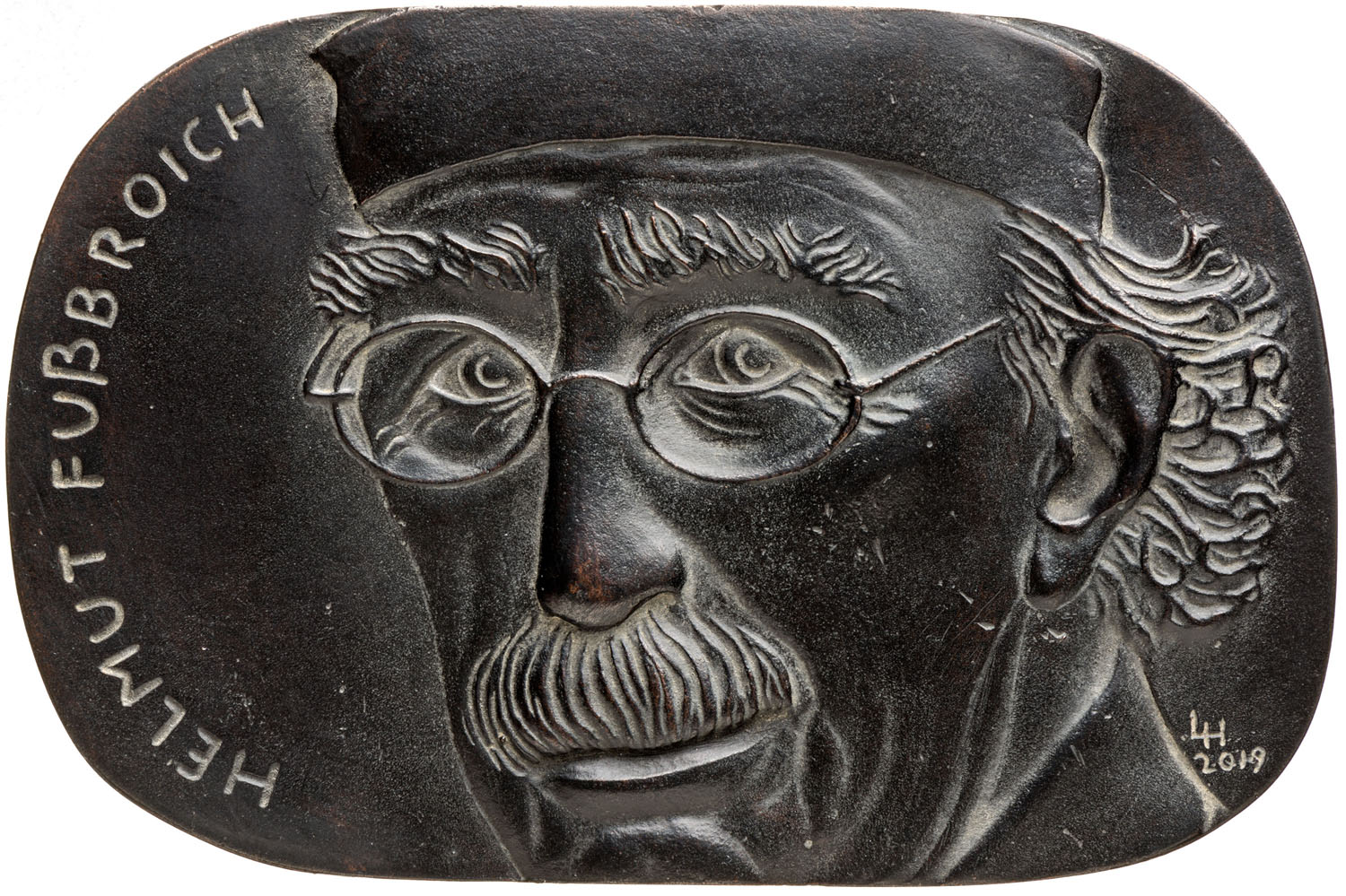

Hand Große Kunst. Aktuelle

Medaillenkunst in Deutschland

Ausstellungskurator: J. Eberhardt. Eröffnung 28. Januar 2022.

Das Jahr 2022 bot Gelegenheit, das Medaillenschaffen seit 2007

in Deutschland zu resümieren. Die Ausstellung baute als zweite

Station auf Vorarbeiten der Staatlichen Münzsammlung München auf

und aktualisierte die Medaillenschau um weitere Werke. Dabei

wählte das Münzkabinett ein von der Münchner Ausstellung

abweichendes Konzept. Ließen die bayrischen Kolleginnen und

Kollegen noch alphabetisch jede Künstlerin und jeden Künstler

selbst wählen, was gezeigt werden solle, entschied sich Berlin

für eine thematische Gliederung. Zu dem enzyklopädischen Zugang

gesellte sich so ein interpretierendes Diskussionsangebot.

Begleitet wurde die Ausstellung durch einen einwöchigen

Medailleursworkshop und einen Medaillentag am 29. September

2022.

Leihgaben für Dauer- und

Sonderausstellungen

Dauerausstellung: Haus der

Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Potsdam,

30.4.2022–31.12.2025, ein Objekt, für 14 Objekte wurden zur

Erstellung galvanoplastischer Nachbildungen von Münzen und

Medaillen aus dem Bestand des Münzkabinetts Silikonformen zur

Verfügung gestellt.

(2021) Geld und Glaube: Religio –

Westfälisches Museum für Religiöse Kultur GmbH Telgte,

19.4.2021–10.9.2021, sechs Objekte. – Nimm Platz: Stiftung

Humboldt Forum Berlin, 28.6.2021–15.4.2022, vier Objekte. –

Imagine Mozart/Mozart Bilder: Martin von Wagner Museum der

Universität Würzburg, 30.4.–23.7.2021, ein Objekt. – Hier stehe

ich. Gewissen und Protest 1521–2021: Museum der Stadt Worms im

Andreasstift, 24.6.2021–14.1.2022, vier Objekte. – Hand Große

Kunst: Staatliche Münzsammlung München, 5.3.2021–6.1.2022, sechs

Objekte. – Salamis 480. Die Griechen im Krieg gegen die Perser:

Staatliche Antikensammlung und Glyptothek München,

2.11.2021–25.3.2022, vier Objekte. – Iran, Kunst und Kultur aus

fünf Jahrtausenden: ISL – SMB, 4.12.2021–20.3.2022, neun

Objekte.

(2022) Mythos München 72. Die XX.

Olympischen Spiele: Staatliche Münzsammlung München,

4.1.2022–16.1.2023, zwei Objekte. – Bildwerke in Wachs, SBM –

SMB, 1.2.2022–31.7.2022, drei Objekte. – RUS – Vikings in the

east: Moesgaard Museum Højbjerg (DK), 19.1.–11.9.2022, 100

Objekte. – Karl-Marx und der Kapitalismus: Deutsches

Historisches Museum Berlin, 10.2.–21.8.2022, ein Objekt. –

Persia: Ancient Iran and the Classical World: Paul Getty Museum

Los Angeles, 6.4.– 8.8.2022, drei Objekte. – Medal (privately):

E. Hutten-Czapski Museum Kraków, 17.3.2022–24.4.2023, zwei

Objekte. – Arthur Storch (1870–1947) – ein Blick auf sein

vielfältiges Schaffen: Thüringer Landesmuseum Heidecksburg

Rudolstadt, 25.3.–9.9.2022, ein Objekt. – Schliemanns Welten.

Sein Leben. Seine Entdeckung. Sein Mythos: MVF – SMB,

13.4.2022–8.1.2023, 27 Objekte. – Wir träumten von nichts als

Aufklärung. Moses Mendelssohn in seiner Zeit: Jüdisches Museum

Berlin, 14.4.–11.9.2022, ein Objekt. – Latein. Tod oder

lebendig!?: Stiftung Kloster Dahlheim, LWL-Landesmuseum für

Klosterkultur, 12.5.2022–8.1.2023, zwei Objekte. – Das Pferd in

der Antike. Von Troja zu Olympia: Hippomaxx Westfälisches

Pferdemuseum im Zoo Münster, 16.6.–18.9.2022, zwölf Objekte. –

Der Untergang des Römischen Reiches: Rheinisches Landesmuseum

Trier, 25.6.–27.11.2022, sieben Objekte. – Der Untergang des

Römischen Reiches: das Erbe Roms, Visionen und Mythen in der

Kunst Europas: Stadtmuseum Simeonstift Trier, 25.6.–27.11.2022,

drei Objekte. – Think big! Gail Rothschild porträtiert

spätantike Textilfunde aus Ägypten: SBM – SMB,

17.7.2022–6.2.2023, ein Objekt. – Die Normannen – Eine

Geschichte von Mobilität, Eroberung und Innovation:

Reiss-Engelhorn-Museum Mannheim gGmbH Stiftungsmuseum,

18.9.2022–26.2.2023, 14 Objekte. – So muss die heilige Jungfrau

ihren Sitz entweihen sehen. Marienburg zwischen Politik und

Sacrum: Muzeum Zamkowe w Malborku (PL), 23.9.–31.12.2022, vier

Objekte. – 200. Todestag von Karl August von Hardenberg:

Stiftung Schloss Neuhardenberg, 24.9.–4.12.2022, drei Objekte. –

In:complete. Zerstört – Zerteilt – Ergänzt: KB – SMB,

29.9.2022–15.1.2023, zwei Objekte. – Die neuen Bilder des

Augustus. Macht und Medien im antiken Rom: Bucerius Kunstform

gemeinnützige GmbH Hamburg, 8.10.2022–15.1.2023, 59 Objekte. –

Vision Seemacht. Ein Marinestück für den Großen Kurfürsten:

Gemäldegalerie – SMB, 1.5.–14.6.2022, zwei Objekte. –

Barbarossa. Die Kunst der Herrschaft: LWL-Museum Münster,

28.10.2022–5.2.2023, sieben Objekte.

Förderverein, die Erivan und Helga

Haub-Stiftung und die Ronus Foundation

Der Förderkreis des Münzkabinetts in

der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin (Sprecher Carl-Ludwig

Thiele), die Erivan und Helga Haub-Stiftung sowie die Ronus

Foundation trugen durch ihre Förderungen erheblich zum Gelingen

von oben genannten Projekten und Vorhaben bei. Dazu gehört die

Finanzierung für Arbeiten an den Beständen für: Paul Scott

Höffgen, B.A., Dipl.-Restauratorin Petra Hoffmann, Marco Krüger,

M.A., Patrik Pohl, M.A., Diana Vegner, B.A. und Oksana Tokmina,

B.A. Finanziert wurde der Transport der Münzkartei von Clemens

Emin Bosch (1889–1955), des Begründers der Alten Geschichte an

der Universität Istanbul. Unterstützt wurde auch die Erfassung

der Neuerwerbungen »Ius in nummis« und die Teilnahme an der

Grabungskampagne von Assos. Hervorzuheben sind besonders

großzügige Einzelspenden von Helga Haub und Robert Ronus (s.

o.). Letzterer ermöglichte nicht nur die Erwerbung der Sammlung

Balan, sondern beteiligt sich auch an den Kosten für deren

Publikation. Der Förderverein ermöglichte die Fortsetzung von

Arbeiten und gab die Anschubfinanzierung für neue

Forschungsprojekte.

[Bildnachweise: Abb. 1, 2, 11–13, 18:

Münzkabinett Berlin; Abb. 3: Karsten Dahmen; Abb. 4: Angela

Berthold; Abb. 5, 14: Christian Stoess, Abb. 6–7, 10: Johannes

Eberhardt; Abb. 8–9, 20: Franziska Vu; Abb. 15–16: Jens

Dornheim; Abb. 17: Bernhard Weisser; Abb. 19: Jan Hawemann; Abb.

21: Jens Dornheim