Das Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, im Jahr 2020

Was von dem Jahr 2020 bleiben wir, das ist

die neue Kabinettsgeschichte, die über einen längeren Zeitraum

entstanden ist und uns gezeigt hat, dass in vielen Bereichen

noch Forschungsbedarf besteht, wir andererseits im Zusammenspiel

mit unserem Interaktiven Katalog immer mehr Wissen zur

Sammlungsgeschichte dauerhaft festhalten.

Im Januar 2020 wurde das Corona-Virus zum

ersten Mal in Deutschland registriert. Zur Eindämmung der

Pandemie dient das Mittel des ›Lockdown‹. Das aus dem Englischen

stammende Wort Lockdown (›Abriegelung, Ausgangssperre‹) gehörte

zuvor nicht zu unserem Wortschatz. Nicht das eindeutigere Wort

Massenquarantäne wird genutzt, sondern ein zuvor im Zusammenhang

mit Pandemien nicht verwendeter Begriff (Neologismus). Ziel

dieser Maßnahmen ist es, die Begegnungen zwischen Menschen zu

minimieren, um so die Infektionsmöglichkeiten zu reduzieren. Die

Zahlen sind inzwischen (Ende Januar 2021) besser als in den

ersten Januarwochen, die Impfungen haben begonnen. Auf der

anderen Seite begünstigt die Jahreszeit die Ausbreitung, Sorgen

vor einer ansteckenderen Mutation herrschen und die Impfungen

werden erst im Laufe des Jahres ihre Wirkung entfalten. Selbst

der Numismatiker und Museumsmensch entwickelt zwangläufig

Interesse an diesen medizinischen Fragen und Diskussionen.

Museumsschließungen sind Folge der Absicht,

die Ausgangssperre wirksam werden zu lassen. Dabei spielt der

Umstand, dass für die Museumsbesucher umfängliche Maßnahmen zur

Kontaktvermeidung ergriffen wurden und uns kein Fall bekannt

ist, in dem ein Museum oder eine Museumsveranstaltung zum

›Hotspot‹ wurde, keine Rolle. Was soll ich in einer Stadt wie

Berlin im Winter unternehmen, wenn Museen, Theater und Clubs

geschlossen sind, wenn keine Veranstaltungen stattfinden dürfen,

wenn an vielen Orten ständig eine medizinische Maske getragen

werden soll? Mittlerweile wird auch anerkannt, dass öffentliche

Verkehrsmittel ein Ansteckungsrisiko bieten. Der Weg zur Arbeit

dauert in Berlin im Durchschnitt eine Stunde, und dieser Weg

erfolgt überwiegend mit Hilfe öffentlicher Verkehrsmittel.

Konsequenterweise müssen wir nun begründen, warum Mitarbeiter

nicht in das Home-Office gehen können. Dabei schätzen wir es,

dass der Arbeitgeber über die gesamte Zeit den individuellen

Lebenssituationen (Risikogruppe, ›Homeschooling‹ u.a.) Rechnung

trägt.

In dieser Situation ist Isolierung

wichtiger als eine engmaschig kontrollierte Arbeitsleistung, und

was ist das Ergebnis? Jeder gibt sein Bestes unter teilweise

schwierigen Bedingungen. Vertrauen zahlt sich aus, vielleicht

ist auch dies eine Erkenntnis in der Krise und gibt Hoffnung für

ein besseres Miteinander auf Augenhöhe. Im Fazit des Jahres 2020

stehen für das Münzkabinett über 3.000 in hoher Qualität online

publizierte Münzen (das sind wenigstens 3.000 Stunden

Arbeitszeit), eine Zahl über dem üblichen Jahresdurchschnitt.

Keine Anfrage blieb unbeantwortet. Bei den meisten

Wissenschaftlern ist die digitale Schublade mit fast fertigen

Manuskripten deutlich leerer geworden. Ich rechne mit einem

Rekord an Publikationen für die Jahre 2020/21. Dies wird auch

für das Münzkabinett gelten. In eingeschränkter Weise blieb das

Münzkabinett für drängende Aufgaben zugänglich, so dass etwa

Marguerite Spoerri-Butcher ihr Forschungsstipendium der Stiftung

Preußischer Kulturbesitz zu den provinzialrömischen Münzen bei

uns bis Ende November vollenden konnte. Ebenso gingen die

eigenen Drittmittelprojekte weiter. Das ging nur, weil die

Mannschaft sinnvoll reduziert war und alle sich penibel an die

AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken)

hielten. Dieses verantwortungsvolle Handeln gilt für die

gesamten Staatlichen Museen. Zwar sind einige Mitarbeiter an

Corona erkrankt, aber die jeweils von außen hereingetragene

Krankheit fand in den Museen keine Weiterverbreitung.

Seit März haben wir neue Techniken zur

Durchführung von digitalen Videoveranstaltungen erlernt (Abb.

1), dazu musste die Ausstattung angepasst werden, was

teilweise in privater Initiative erfolgte. Alle Besprechungen

und Tagungen sind in den digitalen Raum verlagert, und es gibt

mittlerweile eher mehr als weniger Besprechungen und Workshops.

Wir können uns aber nicht daran gewöhnen,

dass es keine Besucher und Begegnungen bei Veranstaltungen mehr

gibt. Jeder von uns vermisst die sozialen Kontakte. Das wird mit

jedem Tag deutlicher. Seit dem Sommer haben wir einige

Video-Veranstaltungen mit der Numismatischen Gesellschaft

durchgeführt. Viele Mitglieder konnten sich mit dem virtuellen

Format bisher nicht anfreunden. Dafür erreichen wir solche

Mitglieder, die aufgrund des entfernten Wohnortes sonst nur

selten teilnehmen können. Die Teilnehmerzahlen sind höher. Es

gab sogar einen Antrag auf Neumitgliedschaft unter Hinweis auf

das neue digitale Angebot. Wir hoffen trotzdem, bald wieder zu

den elf Vortragsveranstaltungen an jedem vierten Donnerstag im

Monat im Studiensaal des Münzkabinetts zurückkehren zu können.

Bis dahin müssen wir uns mit digitalen Formaten behelfen. Bei

geeigneten Themen werden wir zukünftig darüber hinaus an dem

digitalen Videoformat festhalten, das sich sicher noch weiter

entwickeln lässt.

Die Pandemie ist nicht vorbei, noch wissen

wir nicht, was daraus wird, wir sind aber dankbar für die Arbeit

im Münzkabinett und das Team, das sich in der Krise bislang

glänzend bewährt hat.

Das Münzkabinett beteiligte sich an dem

Reformprozess, der sich ab Juni an die Evaluierung der Stiftung

Preußischer Kulturbesitz durch den Wissenschaftsrat anschloss.

Es ist an der Initiative NFDI4objects beteiligt, die im Oktober

ihren Antrag einreichte und auch in der Begutachtungsphase

weiterhin intensiv zusammenarbeitete. Im September begann das

EU-Projekt CHANGE, in dessen Rahmen 12.000 vorkaiserzeitliche

kleinasiatische Münzen erfasst werden. Ein viermonatiges Projekt

im Zuge eines BMBF-Projektes diente zur Erfassung keltischer

Münzen.

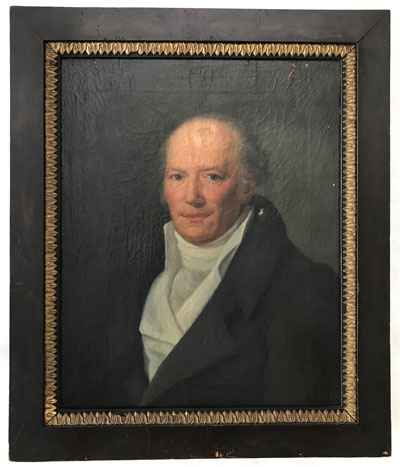

Zehn Jahre lang war Valentina Schröder das

Gesicht des Münzkabinetts (Abb. 2), die Person, auf die

unsere Besucher als erste trafen, nachdem sie von ihr in den

Studiensaal des Münzkabinetts eingelassen worden waren. Der

Studiensaal ist ein großer heller Raum mit langem Arbeitstisch,

der auch einen Teil unserer Bibliothek enthält. Es gibt drei

Kategorien von Besuchern des Münzkabinetts: Besucher von

Veranstaltungen, angemeldete Besucher für die Nutzung der

Bibliothek und von Beständen und die unangemeldeten Besucher.

Für die ersten beiden Gruppen lässt sich manches vorbereiten,

etwa bestellte Bücher heraussuchen oder Sicherheitsaufnahmen von

gewünschten Münzladen anfertigen. Die angemeldeten Besucher sind

oft Personen, die mehrmals kommen und die Arbeitsbedingungen

kennen. Viele von ihnen sind ausländische Wissenschaftler,

häufig ohne Deutschkenntnisse, die dankbar für die

Fremdsprachenkenntnisse von Valentina Schröder waren. Die

unangemeldeten Besucher erfordern gelegentlich diplomatisches

Geschick, etwa dann, wenn diese Zugang in Sicherheitsbereiche

erbitten oder ihnen erklärt werden muss, dass für

Materialvorlagen oder Münzbestimmungen Voranmeldungen wichtig

sind. Denn dafür ist auch die Anwesenheit des zuständigen

Kurators nötig.

Foto: Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, Achim Kleuker (2017)

Valentina Schröder ließ sich von 1969–1972

zur Finanzkauffrau an der Fachschule für Finanzwirtschaft in

Chişinău (Moldawien, UdSSR) ausbilden. Von 1974–1979 studierte

sie an der dortigen Staatlichen Universität Geschichte und war

anschließend von 1979–1988 wissenschaftliche Angestellte am

Pädagogischen Institut in Tiraspol. Im Jahr 1985 heiratete sie

Ralf Schröder, mit dem sie 1989 nach Berlin umzog. Seit 1989 war

sie Museumsangestellte bei den Staatlichen Museen.

Valentina Schröder hat neben der

Besucherbetreuung in der Bibliothek des Münzkabinetts

mitgearbeitet und dort u.a. die Auktionskataloge verzeichnet und

aufgestellt. Sie hat die Besucher und wissenschaftlichen

Mitarbeiter in ihren Anliegen unterstützt. Nicht nur in ihren

über 30 Dienstjahren bei den Staatlichen Museen zu Berlin hat

die Museumsamtsmeisterin Valentina Schröder tiefgreifende

Wechsel erlebt, die immer wieder eine Neuorientierung notwendig

machten. Waren der Umzug aus Moldawien (seit 1991 Republik

Moldau) nach Deutschland und der Mauerfall sicherlich die

einschneidenden Erfahrungen, so hat sich auch das Münzkabinett

in den letzten zehn Jahren gewandelt. Dass das Münzkabinett für

seine gute Infrastruktur und freundliche Atmosphäre gelobt wird,

ist nicht zuletzt ihr Verdienst.

Seit 1. Oktober 2020 ist Natalie Osowski

als Bibliotheksmitarbeiterin am Münzkabinett angestellt.

Mitarbeiter und Personalia

Prof. Dr. Bernhard Weisser, Museumsdirektor

(Münzen der Antike bis 3. Jh. n. Chr.; Gesamtleitung IKMK,

Corpus Nummorum). – Dr. Karsten Dahmen, Vertreter des Direktors

(Münzen der Spätantike und des Frühmittelalters, Byzanz,

Islam/Orient, ausländische Medaillen der Neuzeit; Datenredaktion

IKMK,

NUMiD,

NDP). –

Christian Stoess M.A. (Münzen des Mittelalters, der Neuzeit und

Moderne, von Europa und Übersee; Fotodokumentation). – Dr.

Johannes Eberhardt (Münzen und Medaillen der Neuzeit und Moderne

/ deutschsprachiger Raum; Geldscheine und Wertpapiere;

historisches Stempelarchiv der Berliner Münzstätte; Bibliothek)

Museumsassistent i. F.: Marjanko Pilekić

M.A. (ab 1.2.2020, Sonderurlaub von September bis Dezember für

Forschungsprojekt zur keltischen Münzprägung)

Restaurator: Dipl.-Restaurator (FH) Jens

Dornheim

Fotograf: Johannes Kramer (Jan.–Aug. 8%,

Sept.–Dez. 10%)

Sekretärin: Viola Gürke

Studiensaalaufsicht, Benutzer- und

Bibliotheksbetreuung: Valentina Schröder (bis 29.2.2020);

Natalie Osowski (ab 1.10.2020)

Projekt: Corpus Nummorum Thracorum –

Klassifizierung der Münztypen und semantische Vernetzung über

nomisma.org (Förderer: Deutsche Forschungsgemeinschaft, ab

2017): Dr. Angela Berthold (75%), Paula Michalski (stud.

Hilfskraft, ab 1.2.2020–31.5.20), Desiree Brunsch (stud.

Hilfskraft, ab 31.1.2020)

Projekt: CHANGE. The

development of the monetary economy of ancient Anatolia, c.

630–30 BC (Förderer: EU): Stefanie Baars M.A. (65%, seit

1.11.2020), Jan Peuckert M.Ed. (stud. Hilfskraft, seit

1.9.2020), Paula Michalski B.A. (stud. Hilfskraft, seit

1.11.2020)

Projekt: Kipper- und Wipper

(Förderer: Förderkreis des Münzkabinetts): Paul Höffgen (stud.

Hilfskraft, ab 7.9.2020)

Projekt: Corpus Nummorum Online – die

antiken griechischen Münzen von Moesia inferior, Mysien und der

Troas (Förderer BMBF): Andrea Gorys M.A. (externe

Mitarbeiterin, 50%)

Projekt: Netzwerk universitärer

Münzsammlungen in Deutschland = NUMiD (Förderer: BMBF): Dr.

Katharina Martin (externe Mitarbeiterin, 30%)

Mitarbeiter im Ehrenamt: Dipl.-Phil. Elke

Bannicke, Prof. Dr. Jannis Hourmouziadis, Prof. Dr. Bernd Kluge,

Horst Kosanke, Jürgen Morgenstern und Renate Vogel

Gemeinsam mit der Numismatischen

Gesellschaft zu Berlin und der Erivan und Helga Haub-Stiftung

trug das Münzkabinett dazu bei, (Nachwuchs-)Wissenschaftlern

Arbeiten an den Beständen zu ermöglichen: Dr. Alaa Aldin

al-Chomari, Stefanie Baars M.A., Paul Höffgen, Oksana Tokmina

und Dr. Sonja Ziesmann

Praktika (studienbegleitend): Elisa Kraft

und Antonia Schürgens

B. Weisser ist stellvertretender

Vorsitzender der Numismatischen Kommission der Länder. Er ist

Schatzmeister im Internationalen Numismatischen Rat und wurde

als numismatischer Preisrichter in die Jury der Wettbewerbe zur

Gestaltung der deutschen Gedenkmünzen berufen. Er ist im Beirat

der Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst und im Gremium zur

Verleihung des J. Sanford-Saltus Award. Er ist Mitglied im

wissenschaftlichen Beirat für das American Journal of

Numismatics. Gemeinsam mit K. Dahmen ist er im

wissenschaftlichen Beirat der Zeitschriften

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne,

Krakau, und der Online Zeitschrift zur Antiken Numismatik

(OZeAN), Münster.

K. Dahmen leitet den Freundeskreis Antike

Münzen (FAM). Er ist Preisrichter für die ›Coin of the Year‹ von

Krause Publications. Er gehört der internationalen Arbeitsgruppe

zur Schaffung und Vereinheitlichung numismatischer Normdaten (www.nomisma.org)

an. Er ist Ombudsmann für gute wissenschaftliche Praxis für die

Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Ch. Stoess ist Präsident der Gesellschaft

für Internationale Geldgeschichte und Schatzmeister der

Numismatischen Kommission der Länder. Er ist wissenschaftlicher

Beirat der Numismatic Association of Australia.

J. Eberhardt ist Schriftführer der

Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst und Sprecher des

Berliner Medailleurkreises. Er wurde als numismatischer

Preisrichter in die Jury der Wettbewerbe zur Gestaltung der

deutschen Gedenkmünzen berufen. Er ist Mitglied im

wissenschaftlichen Beirat der Publikationsreihe Rei nummariae

scriptores, Triest.

J. Eberhardt, K. Dahmen und B. Weisser

gehören dem Vorstand der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin

an, dem Förderverein des Münzkabinetts.

Erwerbungen

Insgesamt belief sich der Sammlungszuwachs

auf 206 Objekte:

Münzen: 3

Marken: 143

Medaillen und Modelle: 60

Von den insgesamt 31 Erwerbungsvorgängen

waren 17 Ankäufe, meist von zeitgenössischen Kunstmedaillen, und

14 Schenkungen. Ein Ankauf konnte mit Mitteln der Ernst von

Siemens Kunststiftung finanziert werden (Brakteat Acc.

2020/153). Für den Bereich Antike gab es keine Zuwächse, für das

Mittelalter konnte vorgenannter Brakteat erworben werden sowie

zwei Münzen der Neuzeit. Marken und Zeichen sind mit 143 Stücken

vertreten. Medaillen und Modelle machen 60 Objekte aus.

Der Großteil der Medaillenerwerbungen

betraf Direktankäufe von zeitgenössischen deutschen

Medailleuren, davon wurden 17 Arbeiten mit Haushaltsmitteln

bezahlt.

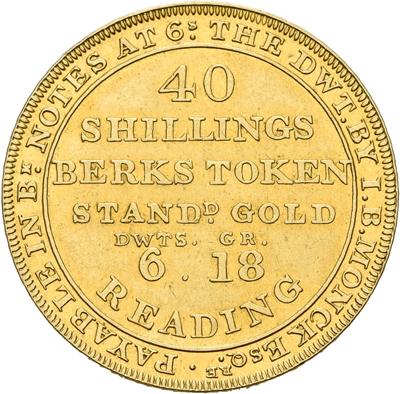

Im Berichtsjahr konnte der zweite Teil der

2019 begonnenen Schenkung von Ingeborg Lewandowski (vgl. Acc.

2019/35–187) in den Bestand überführt werden: Insgesamt 143

englische bzw. britische Marken (Token) aus der Sammlung ihres

2006 verstorbenen Mannes Helmut Lewandowski (Abb. 4). Als

weitere Sammlungserwerbung ist die vom Förderverein des

Münzkabinetts, der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin,

angekaufte Sammlung Wissing mit Werken des Bühnenbildners und

Medailleurs Horst Sagert (1934–2014) zu nennen (Abb. 9).

Diese 24 Stücke sind dem Kabinett von der Gesellschaft geschenkt

worden. Ein Brakteat der Gertrud, Äbtissin von Eschwege, mit

Darstellung des Kaisers Friedrich I. Barbarossa (Abb. 3),

wurde mit Hilfe der Ernst von Siemens Kunststiftung erworben.

Weitere Geschenke für den Bestand des Münzkabinetts werden

Hanfried Bendig, Jürgen Dietrich, Marianne Dietz, Manfred

Olding, Dr. Manfred Posch (Abb. 5), Reinhard Seeck, Anna

Franziska Schwarzbach (Abb. 8) sowie der Staatlichen

Münze Berlin, dem Berufsverband des Deutschen Münzfachhandels

und der Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst verdankt.

Publikationen

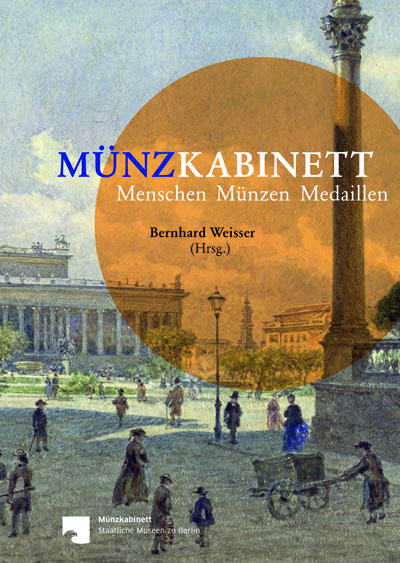

Monografie:

B. Weisser (Hrsg.), Münzkabinett.

Menschen Münzen Medaillen, Das Kabinett 17 (Regenstauf 2020).

Darin: Die Anfänge im kurfürstlichen Schloss. 16. Jahrhundert

bis 1830 (E. Bannicke, Ch. Stoess) – Im Königlichen Museum bis

zur Gründung des Münzkabinetts als eigenständiges Museum,

1830–1868 (B. Weisser) – Julius Friedländer als Direktor,

1868–1884 (B. Weisser) – Herausforderungen für Alfred von

Sallet, 1884–1897 (K. Dahmen) – Glanzzeit im

Kaiser-Friedrich-Museum. Julius Menadier und seine Zeit,

1898–1821 (B. Kluge) – Von Weimar zur Diktatur. Das Direktorat

Kurt Reglings (1921–1935) und Arthur Suhles kommissarische

Leitung bis 1945 (K. Dahmen) – Die Sammlung des Berliner

Münzkabinetts als Trophäengut. Die Jahre 1945–1958 (L. Schmidt)

– Zerstörung und Wiederaufbau. Arthur Suhle bis Heinz Fengler,

1945–1988 (B. Kluge, H. Simon, K. Dahmen und U. Kampmann) – Neue

Zeiten. Die Jahre 1988–2014 (B. Weisser) – Objektgeschichte und

Personengeschichte (B. Weisser) – Das Münzkabinett und seine

Hausherren (E. Bannicke) – Mitarbeiter im Münzkabinett (B.

Kluge, B. Weisser) – Wo kommen all die Münzen her? Die

Erwerbungen des Münzkabinetts und seine Beziehungen zum

Münzenhandel 1868 bis 1914 (Ch. Stoess) – Eine Sammlung – viele

Köpfe. Vorbesitzer- und Provenienzrecherche (K. Dahmen) –

Forschung und Wissenschaft (B. Weisser) – Das Münzkabinett und

die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Eine

enge Partnerschaft (U. Peter) – Diebe und Verluste (B. Weisser)

– Förderer und Mäzene des Münzkabinetts seit 2004 (B. Weisser) –

Das Leitbild des Münzkabinetts (B. Weisser) –

Provenienzrecherche und ihre Hilfsmittel. Kartellen,

Erwerbungsbücher und -akten, Inventarbücher des Münzkabinetts ab

1649 (K. Dahmen) – Berliner Originale. Quellen zur Geschichte

des Münzkabinetts im Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu

Berlin (B. Ebelt-Borchert, P. Winter) – Archivalische Quellen im

Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (J. Aberle)

(Abb. 10).

Weitere Aufsätze (in Auswahl):

Elke Bannicke

- Preußische Mariengeldmünzen zu VI und

XII Groschen sowie Dritteltaler von 1758/59 kamen nicht nur aus

der Dresdner sondern auch aus der Leipziger Münzstätte, in:

Beiträge zur brandenburgisch/preußischen Numismatik 28, 2020,

118–130: mit L. Tewes.

- Chronologie und Typologie der

sächsisch-polnischen Groschen aus Leipzig von 1753 bis 1756 und

deren preußische Repliken aus sächsischen sowie preußischen

Münzstätten von 1757 bis 1763, in: Beiträge zur

brandenburgisch/preußischen Numismatik 28, 2020, 102–117: mit L.

Tewes.

- Preußische ›Stiefelknechte‹ im

Zahlungsverkehr des Herzogtums Anhalt-Bernburg sowie die

Tätigkeit der Münzstätten Silberhütte 1793–1799 und Mägdesprung

1808–1813, in: Numismatisches Nachrichtenblatt 3, 2020, 91–97:

mit L. Tewes.

- Harzgold-Dukaten – geprägt 1706

bis 1766 aus Gold vom Fuße des Auerbergs bei Stolberg, in:

Numismatisches Nachrichtenblatt 9, 2020, 349–352: mit L. Tewes.

-

Silberdukaten von 1710 und 1717 nach

Leipziger Fuß aus der Münze zu Stolberg/Harz, in: Numismatisches

Nachrichtenblatt 10, 2020, 383–388: mit L. Tewes.

Johannes Eberhardt

- Popkultur aus Elektron? Musikmünzen aus

Syrakus, in: F. Haymann – S. Kötz – W. Müseler (Hrsg.), Runde

Geschichte: Europa in 99 Münz-Episoden (Mainz 2020) 55–57.

- Die ›Freiheit‹ des

Stempelschneiders – Hybride Imitation andalusischer Münzen, in:

F. Haymann – S. Kötz – W. Müseler (Hrsg.), Runde Geschichte:

Europa in 99 Münz-Episoden (Mainz 2020) 144–146.

- Tiermedaillen für Menschen. Zur

Sonderausstellung »Bronzen wie Tiere« zum Werk von Heide

Dobberkau, in: Numismatisches Nachrichtenblatt 69, 2020,

235–240.

-

Kommet, Ihr Hirten… Silberne

Weihnachtslieder für alle Sinne, in: Numismatisches

Nachrichtenblatt 69, 2020, 465–467.

Christian Stoess

-

A multi-technical study of silver denars from

medieval Poland for improved understanding of their

archaeological context and provenance, in: Archaeometry 2020,

1–18: mit M. Hrnjić, S. Röhrs, A. Denker, B. Weisser, M. Matosz

und J. M. del Hoyo-Meléndez.

- Goldmünzen der 2. Hälfte des 16.

Jahrhunderts (Schlussmünze 1567) aus einer archäologischen

Grabung in der Großen Oderstraße von Frankfurt (Oder), in:

Geldgeschichtliche Nachrichten 55, 2020, 403–405: mit M.

Antkowiak und K.-U. Uschmann.

-

Alexander von Humboldt und seine Münzen

und Medaillen, in: Geldgeschichtliche Nachrichten 55, 2020,

394–402: mit K. Lepekhina.

Bernhard Weisser

-

Die

Fundmünzen von Priene im Kontext, in: W. Raeck – A. Filges und

H. Mert, Priene von der Spätklassik bis zum Mittelalter.

Ergebnisse und Perspektiven der Forschungen seit 1998 (Bonn

2020) 251–288, Taf. 61–69, Farbtafel 18: mit J. Eberhardt.

-

Nationale

Forschungsdateninfrastruktur, in: MuenzenRevue 4/2020, 22–24.

-

Briefe aus

Berlin, Numismatisch-museologische Betrachtungen, in:

MuenzenRevue 52, 2020 (Briefe Nr. 25–35: 25. Peter Robert

Franke; 26. Wie eine Ausstellung entsteht; 27. Ein neuer

Förderkreis für das Münzkabinett; 28. Valentina Schröder; 29.

Corona-Pandemie; 30. Patenschaften; 31. Erwerbungen; 32. Das

erste Video-Münzsammlertreffen in Deutschland; 33.

Dienstjubiläum in stürmischer Zeit; 34. Das Bode-Museum; 35.

Warum der Pergamonaltar NICHT mit dem Thron Satans aus der

Johannes-Offenbarung gleichzusetzen ist: mit A. Gorys).

-

Das Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin (Preußischer

Kulturbesitz), im Jahr 2019, in: OZeAN 2, 2020, 141–154.

-

Das Münzkabinett im Jahr 2016, in: Jahrbuch der Berliner

Museen. Ehemals Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen 59,

2017 (2019) 30–35.

- Das Münzkabinett im Jahr 2017, in: Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen 60, 2018/19 (2020) 39–45.

Die Zeitschrift ›Geldgeschichtliche

Nachrichten‹ der Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte

wird von Ch. Stoess herausgegeben.

Social Media

B. Weisser, K. Dahmen, J. Eberhardt und M.

Pilekić berichteten auf Twitter über die Arbeit im Münzkabinett.

Diese Form der Öffentlichkeitsarbeit erfreut sich wachsender

Beliebtheit. Unterstützt wurden sie dabei mit Inhalten und

Bildern von Mitarbeitern im Münzkabinett.

Sammlungen, Forschung, Lehre und digitale Transformation

a) Sammlungen

Fortgesetzt wurden Arbeiten an den Münzen

aus Mysien, der Troas und aus Moesia Inferior, ein

Viermonatsprogramm diente der Veröffentlichung von keltischen

Münzen. Im September wurde mit der Erfassung der

vorkaiserzeitlichen Münzen Kleinasiens begonnen. Fortgesetzt

wurde die Erfassung der deutschen Münzen von 900–1140 (Herzogtum

Sachsen) und brandenburgisch-preußische Medaillen. Begonnen

wurde auch mit der Dokumentation der sog. Kipper und Wipper

sowie der Sammlung ›Ius in nummis‹ von Thomas Würtenberger.

Alle Wissenschaftler dokumentierten

Objekte im Interaktiven Katalog des Münzkabinetts (IKMK). Die

Provenienzforschung betraf viele Einzelrecherchen. Ansonsten

wurde die Arbeit an der Sammlung durch Materialvorlagen im

Studiensaal, Anfragen, Leihersuchen und Fotowünsche bestimmt,

wobei jeweils parallel die Eingabe dieser Objekte in den IKMK

erfolgte. Darüberhinausgehende Arbeiten waren eigene

Wissenschaftsvorhaben gewidmet (s. dort).

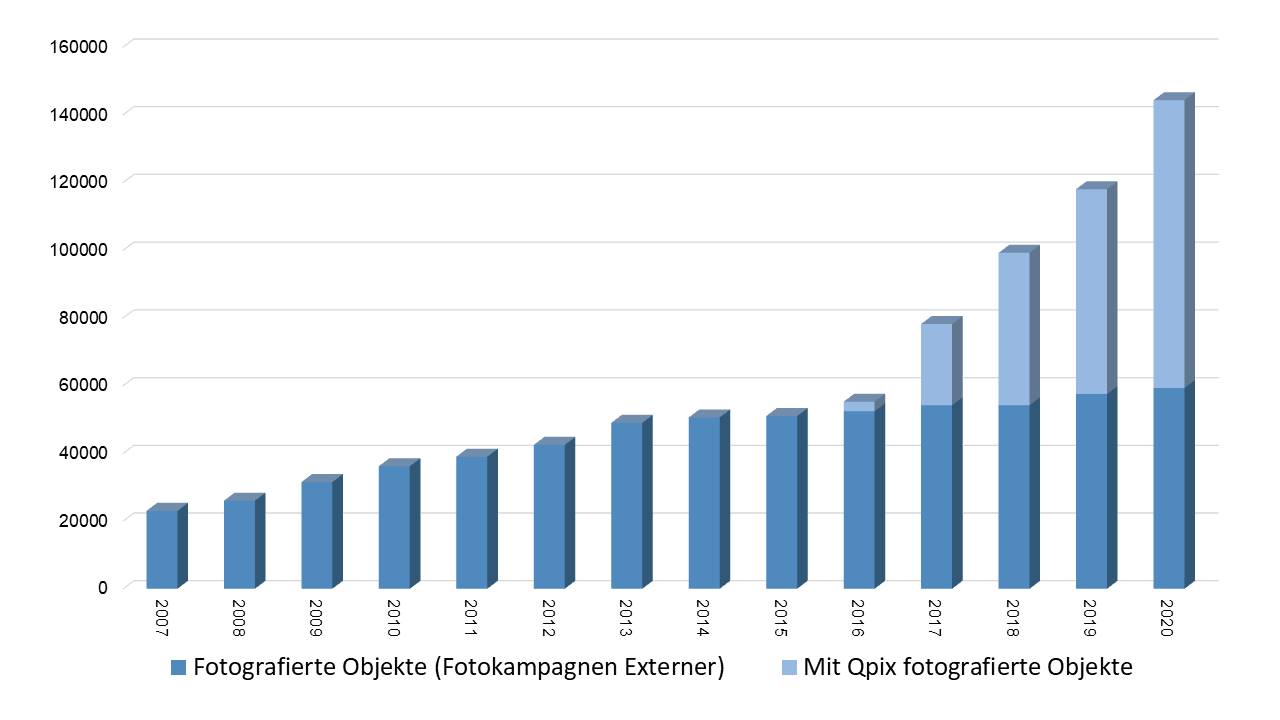

Die Neuaufnahmen von Ladensicherungsbildern

erhöhen die Gesamtanzahl an Ladensicherungsbildern auf 7.110

(2019: 6.857). Johannes Kramer fertigte qualitätvolle Aufnahmen

von ca. 180 Objekten an und nahm Ausstellungs- und

Eventdokumentationen vor. Die Zahl der fotografierten

Einzelobjekte mit dem System Quickpx ist von 60.500 im

Vorjahr auf 84.537 Stück gestiegen: (1.397 Laden, 723 Antike und

674 Mittelalter/Neuzeit). Damit wurden im Jahr 2020 24.000

Objekte (Vorjahr: 15.500 Objekte) neu mit dem System Quickpx

erfasst (Abb. 11). Diese ist der mit Abstand

höchste Wert seit Anschaffung des Fotosystems. Vor allem durch

spezielle Forschungsvorhaben im Rahmen von Drittmittelprojekten

wurde diese hohe Zahl erreicht. Das System Quickpx wurde

zur Aufnahme von Münzen und Medaillen auch an die

Skulpturensammlung und die Kulturverwaltung des Bundes

entliehen. Mit der Implementierung der Kerndaten in die

Aufnahmen, einer Entwicklung Winfried Danners in Zusammenarbeit

mit dem Münzkabinett, hat sich das System Quickpx als

führendes System bei der fotografischen Dokumentation von Münzen

und Medaillen durchgesetzt. In einer Fotokampagne der Firma

Lübke & Wiedemann wurden 1.731 Objekte aufgenommen, für die sich

das hauseigene Fotosystem Quickpx nicht eignet. Somit

sind insgesamt 25.948 Objekte im Jahr 2020 fotografisch erfasst

worden (Ch. Stoess).

b) Bibliothek und Studiensaal

Der Bestand ist um 196 Monographien und 87

Bände Periodika gewachsen, davon kamen 91 als Tausch- und

Belegexemplare oder als Schenkung in das Münzkabinett. Die

Retrokonversion der Bibliotheksbestände Im OPAC der

SMB-Bibliotheken umfasst nun 9.511 Titel. Die Bibliothekare von

der Kunstbibliothek, Daniel Schatz und Elisabeth Scheele, haben

die Signierung der Bestände fortgesetzt, die im Zuge dieser

Arbeiten auch in neuer Ordnung aufgestellt werden (J.

Eberhardt). 621 Besucher wurden im Studiensaal betreut. Dies

sind weniger als die Hälfte der Besucher von 2019 (1.272) (V.

Schröder, N. Osowski).

c) Restaurierung (J. Dornheim)

Schwerpunkte waren auch in diesem Jahr,

neben der präventiven Konservierung, die restauratorische und

konservatorische Betreuung des Sammlungsbestandes. In diesem

Rahmen wurden insgesamt 1.095 Objekte auf ihren Zustand hin

überprüft. Daraus leiteten sich an 681 Objekten

restauratorisch-konservatorische Maßnahmen ab. Dies betraf

insbesondere den Bestand an antiken Silber- und Bronzemünzen der

römischen Kaiserzeit (Lydien, 1. Jh. v. Chr. bis 3. Jh. n. Chr.)

sowie für Ausstellungen vorgesehene Objekte, hier vor allem

mittelalterliche Denare und Brakteaten. In diesem Zusammenhang

ist vor allem die rheinland-pfälzische Landesausstellung »Die

Kaiser und die Säulen ihrer Macht« in Mainz zu nennen. Aber auch

für Fotoaufträge wurden Objekte, z. B. Goldmünzen der römischen

Kaiserzeit, restauratorisch bearbeitet. Die erforderlichen

Arbeiten umfassten die Reinigung der Objekte sowie das Entfernen

von Korrosionsprodukten, mit sich – je nach Notwendigkeit –

daran anschließenden Konservierungsmaßnahmen. Aus dem

künstlerischen Nachlass des Bildhauers und Medailleurs Gerhard

Rommel (1934–2014) wurden insgesamt 67 auf Hartfaserplatten

verklebte Bronzemedaillen behutsam vom Untergrund gelöst und

anschließend einer Restaurierung unterzogen. Auch hier stand die

Korrosionsproblematik im Vordergrund. Des Weiteren wurden im

Sammlungstresor Metallschubladen gereinigt und insgesamt 840

Münzen auf neuen Tablaren ausgelegt.

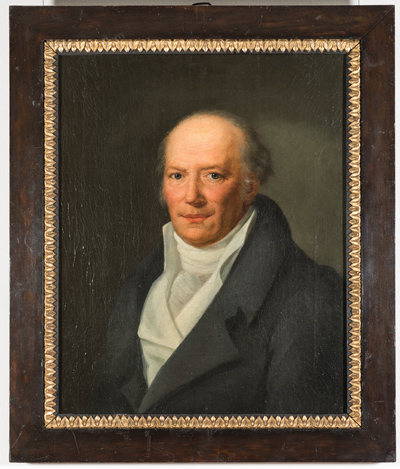

Das sich im Bestand des Münzkabinetts

befindende kleine Ölgemälde von Suzette Henry (1763–1819,

Künstlerin und Tochter des Kupferstechers Daniel Chodowiecki)

mit dem Porträt ihres Ehemannes Jean Henry (1761–1831, Prediger

und Vorsteher der Königlichen Kunstkammern) konnte restauriert

werden (Abb. 12). Die erforderlichen Maßnahmen am Gemälde

(einschließlich Zierrahmen) wurden von Frau Dipl.-Restauratorin

M.A. Christiane von Pannwitz, Berlin, ausgeführt.

Für die Dauerausstellung im Museum Schloss

Lübben wurden zwei galvanoplastische Kopien hergestellt. Dabei

handelte es sich um Repliken von im 19. Jh. auf dem Gebiet des

heutigen Bundeslandes Brandenburg gefundenen, antiken römischen

Münzen (Aureus, 70 n. Chr., und Denar, 166 n. Chr.). Um das zwar

äußerst präzise und qualitätsvolle, aber leider auch zeit- und

materialaufwändige Verfahren der galvanoplastischen

Vervielfältigung zukünftig eventuell durch die innovative

3D-Druck-Technologie ablösen zu können, gab es in diesem Jahr

eine fortgesetzte Zusammenarbeit mit dem Zentrum für

digitale Kulturgüter in Museen (ZEDIKUM) und eine erste

Kontaktaufnahme mit der Technischen Universität Berlin. Die bei

den durchgeführten Versuchen erzielten Ergebnisse sind

vielversprechend, reichen hinsichtlich ihrer Qualität aber noch

nicht an eine Galvanoplastik heran. Die Zusammenarbeit mit den

genannten Institutionen soll fortgesetzt werden.

Gemeinsam mit Herrn Reinhard Uecker,

Berlin, wurden mecklenburgische Witten (Silbermünzen, 1410–1450)

bei der Bruker Nano GmbH mittels Röntgenfluoreszenzanalyse

(RFA) metallurgisch auf ihren Silbergehalt hin untersucht. Bis

auf eine Ausnahme deckten sich die gewonnenen Werte mit denen

der bisher an Witten vorgenommen Messungen und die Silbergehalte

konnten damit bestätigt werden.

Im Rahmen der Ausbildung von

wissenschaftlichem Nachwuchs am Münzkabinett wurde erstmals seit

langer Zeit wieder eine Studentin der Metallrestaurierung im

Rahmen ihres Pflichtpraktikums betreut (Abb. 13). Dafür

wurde ein zweiter Arbeitsplatz in der Restaurierungswerkstatt

eingerichtet. Die Studentin konnte während ihrer 22-wöchigen

Praktikumszeit einen umfassenden Einblick in die Arbeit des

Restaurators am Münzkabinett erlangen und ihre Kenntnisse und

Fertigkeiten auf dem Gebiet der Metallrestaurierung festigen und

vervollkommnen.

d) Forschung/Wissenschaft

Das Gemeinschaftsprojektes mit der

Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften »Corpus

Nummorum« (CN) wurde fortgesetzt. Weiterhin wird die

Datenbank

www.corpus-nummorum.eu im technischen und

inhaltlichen Ausbau seitens des Münzkabinetts mitbetreut (A.

Berthold, P. Michalski). Für die Regionen Troas und Moesia

Inferior wurden die Bilder und Kerndaten zur Verfügung gestellt.

Die Münzen verschiedener mysischer und troischer Münzstätten

wurden in den IKMK und in CN eingegeben (B. Weisser, A. Gorys).

Im September startete das Projekt ›CHANGE.

The development of the monetary economy of

ancient Anatolia, c. 630-30 BC‹. Es handelt sich um ein

von der Europäischen Union gefördertes Forschungsprojekt, das

die Erstellung eines digitalen Typenkatalogs der

vorkaiserzeitlichen Münzprägung Kleinasiens zum Ziel hat. Der

Zeitraum erstreckt sich vom Beginn der Münzprägung im späten 7.

Jh. v. Chr. bis zum Jahre 30 v. Chr., dem Beginn des römischen

Prinzipats. Es soll ein vollständiger Überblick über alle etwa

336 ausprägenden Münzstätten (Abb. 14) gegeben werden

sowie über die vier Großreiche, sechs Königreiche und etwa 50

unabhängige Herrscher, die in ca. 6 Jahrhunderten in der Region

regierten. Die Datenbank wird letztlich ca. 50.000 Objekte aus

fünf Sammlungen umfassen. Das Berliner Münzkabinett steuert

davon etwa 12.000 Objekteinträge bei, die als Linked Open Data

vorliegen werden (B. Weisser, S. Baars, P. Michalski, J.

Peuckert).

Maßgeblich mit Eigenmitteln ist das

Münzkabinett seit 2017 an NUMiD (www.numid-verbund.de)

beteiligt, der Erschließung universitärer Sammlungen in

Deutschland (Sprecher: Prof. Dr. Johannes Wienand,

Koordinatorin: Dr. Katharina Martin). Die Stammdaten werden in

Berlin gesammelt, ediert und verwaltet. Den Hauptarbeitsbereich

bildete die Erstellung neuer Konzepte, deren Anreicherung mit

Identifikatoren sowie in Abstimmung mit der Koordinatorin die

Zusammenarbeit mit den 42 bereits in NUMiD aktiven Sammlungen.

Der Stammdatenexport betrifft derzeit 33 Sammlungen. Am Ende des

Jahres 2020 waren über das Zentralportal des NUMiD-Verbundes

unter der Adresse

https://www.numid.online 26.826 in den verschiedenen

IKMKs veröffentlichte Objekte online (2019: 21.333). Das Projekt

wurde vom BMBF um ein Jahr bis Ende März 2021 verlängert (K.

Dahmen, B. Weisser).

Die Arbeit an Archivalien betraf die

Kabinettsgeschichte, die Korrespondenz von Arthur Löbbecke und

die Recherche zu Vorbesitzern und Veräußerern.

Als Forschungsstipendiatinnen der Stiftung

Preußischer Kulturbesitz arbeiteten H.-L. von Lenthe (Wien) und

M. Spoerri-Butcher (Oxford) am Münzkabinett.

e) Lehre

S. Baars, J. Eberhardt und B. Weisser

führten Lehrveranstaltungen an der Humboldt-Universität zu

Berlin durch. Die von Ch. Stoess angekündigten

Lehrveranstaltungen, die die Sammlungsbenutzung voraussetzten,

mussten aufgrund der Pandemie ausfallen. S. Baars, K. Dahmen, J.

Eberhardt und B. Weisser veranstalteten zusätzlich Führungen und

Handübungen mit Studierenden im Rahmen von anderen

Universitätsveranstaltungen.

Paul Höffgen verfasste an der

Humboldt-Universität eine Bachelorarbeit, die im Zusammenhang

mit der Neuerwerbung englischer Token stand: »‘To

facilitate trade change being scarce‘. – Die Rolle der

britischen Silber-Token von 1811–1812 im alltäglichen

Zahlungsverkehr. Eine Untersuchung anhand der Token-Sammlung

Lewandowski im Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin«.

Derzeit werden drei numismatische Dissertationen am Münzkabinett

mitbetreut.

f) Digitale Transformation

Ende 2020 waren 39.841 Objekte des

Münzkabinetts im World Wide Web (ikmk.smb.museum)

publiziert. Der Zuwachs betrug im Jahre 2020 3.001 Objekte

(2019: 2.788). Dies war, wie in den letzten dreizehn Jahren, nur

durch den enthusiastischen Einsatz aller Beteiligten zu

erreichen. Die materialbezogene wissenschaftliche Dokumentation

erfolgt auch weiterhin weitgehend durch die Einwerbung von

Drittmitteln.

Das Erfassungssystem mk_edit wurde um die

neuen Kategorien Herstellungseigenschaften und sekundäre

Merkmale ergänzt. Ein neues Feature (Projekt Heidelberg) bietet

nun die Möglichkeit, Graffiti auf Münzen mittels

Beschreibungsfeldern und normierten Graffitikürzeln umfänglich

zu dokumentieren.

Der Bestand an Normdaten wurde weiter

erhöht. Sie werden auch vom KENOM-Verbund genutzt.

Personeneinträge: 11.062 (2019: 10.035), darunter u. a.

Vorbesitzer 1.424 (2019: 1.348), Münzherren: 2.734 (2019:

2.418), Dargestellte: 3.360 (2019: 3.043). Dazu kommen z.B.

Geographika (Münzstätten, Ausgabeorte, Fundorte): 3.307 (2019:

3.023). Diese mit weiteren Linked Open Data-Konzepten und

Beschreibungen angereicherten Normdaten werden in einem eigenen

Normdatenportal präsentiert:

https://ikmk.smb.museum/ndp. Über VoIDRDF erfolgt der

Datentransfer zu anderen numismatischen Spezialportalen (hier

der American Numismatic Society). Die Datenexporte können nun

direkt vom Münzkabinett in diese Portale ausgelöst werden. Dies

betrifft nicht nur den IKMK des Berliner Münzkabinetts, sondern

auch alle Sammlungen des IKMK-Verbundes. Hier erfüllt das

Münzkabinett eine wichtige institutionsübergreifende Funktion

für die deutsche und internationale Numismatik (K. Dahmen).

Ausstellungen und Veranstaltungen

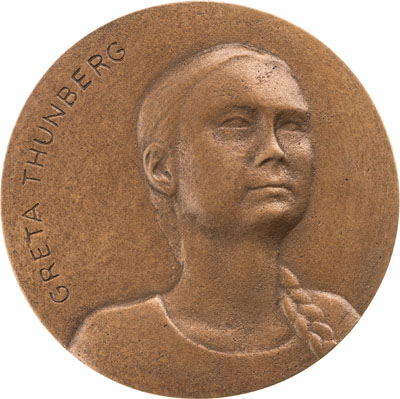

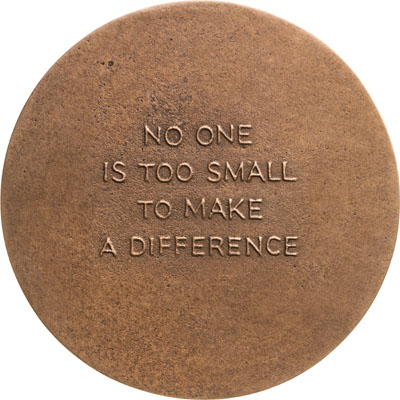

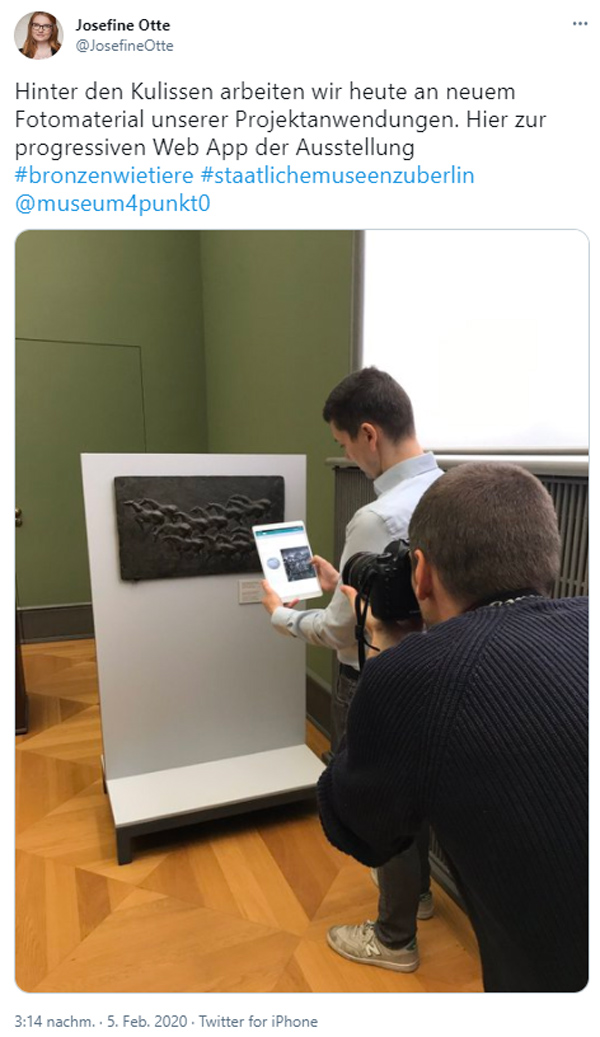

Im Bode-Museum wurden als eigene

Ausstellungen »Bronzen wie Tiere. Heide Dobberkau und ihre

Tierwelten« (J. Eberhardt und W. Steguweit) und »Von Eva bis

Greta. Frauen auf Münzen und Medaillen« (J. Eberhardt) gezeigt.

Während die letztere Ausstellung seit November auf ihre Besucher

wartet und 2020 aufgrund der Corona-Maßnahmen geschlossen blieb,

war die Dobberkau-Ausstellung wenigstens einige Monate geöffnet

und erfreute sich großer Beliebtheit. Es entstand in

Zusammenarbeit mit dem ZEDIKUM und museum 4.0 ein digitales

Führungsblatt:

https://xplore.museum4punkt0.de/mk-pwa (Abb.

15) und während der ersten Schließungsphase ein Film zur

Ausstellung:

https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/muenzkabinett/ueber-uns/filme.

Abb. 15: Erstmals wurde eine

Ausstellung durch ein digitales Führungsblatt begleitet,

das in Verbindung mit museum4punkt0 entstand. Foto:

Josefine Otte

Im Rahmen der Dobberkau-Ausstellung

organisierte J. Eberhardt erstmals einen zweitägigen

Medaillenworkshop (Abb. 16a–b), der von den

Bildhauerinnen und Medailleurinnen Marianne Dietz und Adelheid

Fuss geleitet wurde. Da die Ausstellung »Von Eva bis Greta« auch

nach Fertigstellung geschlossen bleiben musste, veröffentlicht

Ausstellungskurator J. Eberhardt seit November werktäglich ein

Exponat der Sonderausstellung über Twitter. Im Rahmen der

Ausstellungsvorbereitung und in Zusammenarbeit mit der Deutschen

Gesellschaft für Medaillenkunst führte J. Eberhardt einen

Nachwuchswettbewerb im Bereich der Medaillenkunst zu dem Thema

»Drei Grazien« durch, der am 8. Oktober juriert wurde. Die

prämierten Arbeiten und eine Auswahl der Beiträge wurden in die

Sonderausstellung aufgenommen.

In der Dauerausstellung im Bode-Museum

wurde vom Januar bis zum ersten Lockdown im März die Ausstellung

»Perlentausch – Wissen, Werte, Welten« des Ethnologischen

Museums in zwei Vitrinen präsentiert (C. Heroven, Ch. Stoess),

die später im Humboldt-Forum zu sehen sein wird. Das

Münzkabinett beteiligte sich an der neuen Dauerausstellung im

Bode-Museum, die ebenfalls noch nicht geöffnet werden konnte:

»Klartext. Zur Geschichte des Bode-Museums«.

Bedingt durch die Covid-19-Pandemie kam der

Leihverkehr – vor allem jener außerhalb der Staatlichen Museen

zu Berlin – dieses Jahr nahezu zum Erliegen. So gab es lediglich

drei Leihvorgänge mit insgesamt 38 Leihgaben. Mit 30 Objekten

war die Entleihe an das Landesmuseum Mainz für die Ausstellung

»Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Von Karl dem Großen bis

Friedrich Barbarossa« die umfangreichste, aber auch die einzige

außerhalb von Berlin zu betreuende. Für den Katalog B.

Schneidmüller (Hrsg.), Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht.

Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa (Mainz 2020)

verfassten Ch. Stoess und P. Höffgen 30 Katalogbeiträge.

Ch. Stoess führte am 12. September die

Jahresversammlung der Gesellschaft für Internationale

Geldgeschichte in Frankfurt/M. durch. Die Treffen der

Arbeitsgruppe »Experimentelle Numismatik« fielen aus.

Im Jahr 2020 sind zahlreiche Vorträge

ausgefallen oder wurden in den digitalen Raum verlagert.

Vorträge wurden gehalten: von K. Dahmen in Berlin (online) und

Braunschweig, von J. Eberhardt in Berlin (online) und Erfurt

(online), von M. Pilekić in Berlin (online), von Ch. Stoess in Berlin und

Mainz und von B. Weisser in Berlin, Braunschweig und Warschau.

Digital wurden zwei Veranstaltungen in Verbindung mit der

American Numismatic Society durchgeführt: zum Beginn der

Münzprägung in Milet und zur Verleihung des J.-Sanford

Saltus-Award an die Berliner Bildhauerin Anna Franziska

Schwarzbach. Der Videovortrag zu Milet, der bei der

Numismatischen Gesellschaft zu Berlin durchgeführt wurde, war

zugleich der erste Vortrag in diesem digitalen Format einer

numismatischen Gesellschaft in Deutschland überhaupt.

Hervorzuheben sind auch die Video-Veranstaltungen anlässlich der

Fertigstellung der Ausstellung »Von Eva bis Greta. Frauen auf

Münzen und Medaillen« im November und die Präsentation der neuen

Kabinettspublikation von fast allen Mitarbeitern im Dezember

(Abb. 1).

Der Förderkreis des Münzkabinetts

Am 22. November 2019 hat sich eine Gruppe

von Freunden des Münzkabinetts und der Numismatik in Berlin

zusammengefunden. Sie hat einen Förderkreis für das Münzkabinett

gegründet. Damit erfüllte sich ein im Münzkabinett lang gehegter

Wunsch. Zum Sprecher wurde Carl-Ludwig Thiele gewählt. In der

Mitgliederversammlung der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin,

gegr. 1843, die satzungsgemäß der Förderverein des Münzkabinetts

ist, wurde der Förderkreis am 23. Januar einstimmig als neuer

Arbeitskreis innerhalb der Numismatischen Gesellschaft

aufgenommen. Der Förderkreis blickt auf ein sehr erfolgreiches

erstes Jahr zurück. Insgesamt wurden 102.500 Euro für acht

verschiedene Projekte und Erwerbungen zur Verfügung gestellt

(z.B. Abb. 9). Den Hauptposten bildet die Finanzierung einer

dreijährigen studentischen Hilfswissenschaftlerstelle zur

Kern-Erfassung der Kipper- und Wipperprägungen. Es folgen die

Erwerbung der Sammlung Wissing und Arbeiten an der neu

erworbenen Sammlung »Ius in nummis« von Thomas Würtenberger. Die

weiteren Positionen betrafen kleinere Arbeiten im Zusammenhang

mit dem IKMK und ein Video anlässlich der Verleihung des J.

Sanford Saltus-Award an Anna Franziska Schwarzbach.