Das Anmeldeverfahren für die Lehrveranstaltungen des Sommersemesters 2025 ist abgeschlossen. Ab dem 17.3.2025, 12.00 Uhr, können die Ergebnisse des Platzvergabeverfahrens der zweiten Nachmeldephase (10.3., 12.00 Uhr bis 12.3.) über das System SESAM aufgerufen werden.

Hier geht es zu SESAM (abrufbar ab 10.3.2025, 12.00 Uhr)

Für auswärtige Bewerber:innen zum Master of Education gibt es ein eigenes Anmeldeverfahren. Es läuft vom 1.4. bis zum 2.4.2025, 16.00 Uhr über HISLSF. Die Ergebnisse dieses Platzvergabeverfahrens werden am 4.4.2025 um 12 Uhr über HISLSF veröffentlicht.

Die Fachschaft Germanistik bietet am 01.04 und 02.04. Master-Orientierungstage an. Nähere Informationen finden sich hier.

BOK-Übungen finden häufig in Form von Blockveranstaltungen statt. Diese Veranstaltungen werden, um möglichst vielen Studierenden auch zu einem späteren Zeitpunkt die Anmeldung zu ermöglichen, in einem zweiten Anmeldezeitraum (14.-28.4.2025) noch einmal für die Belegung freigeschaltet.

Weitere Informationen zum Anmeldeverfahren finden sich hier.

Zum Sommersemester nehmen mit Prof. Dr. Antonia Eder (Neuere deutsche Literatur) und Prof. Dr. Ulrike Freywald (Germanistische Sprachwissenschaft) zwei neu berufene Professorinnen ihre Lehr- und Forschungstätigkeit am Germanistischen Institut auf.

Gegen-Gegenwarten. Texte der Gegenwartsautorin Angelika Meier. Antonia Eder (090390, Di 12-14), Seminar im Master of Arts „Kulturpoetik der Literatur und Medien“ und jetzt auch im Mastor of Arts Germanistik sowie im Master of Education (GymGes, HRSGe und BK, Kompetenzmodul Fachwissenschaft).

Im Zentrum des Seminars steht das Werk der Gegenwartsautorin Angelika Meier. Meier prägt mit ihren Texten einen ganz eigenen Ton der Gegenwartsliteratur, der ihr bereits verschiedene Preise, darunter eine Nominierung für den deutschen Buchpreis (Longlist 2012) eingebracht hat und sie durch Übersetzungen auch international, v.a. in Frankreich und der Schweiz einem Kennerkreis bekannt gemacht hat. Ein Interview mit der derzeit noch eher ‚Insidern‘ bekannten Autorin findet sich hier.

Ihre ebenso scharfsinnigen wie abgründigen, nicht zuletzt abgründig witzigen, aber auch melancholischen Texte lassen Gegenwartskonflikte und literarische Geschichte(n) miteinander ins Gespräch kommen: Ob im Rahmen eines hochstaplerisch paranoischen Elite-Colleges (England, 2010) oder einer biopolitischen Psycho-Klinik (Heimlich, heimlich mich vergiß, 2012), ob auf den wüsten Solarfeldern eines posthumanen Kaliforniens (Osmo, 2016) oder im genealogischen Bilderkrieg als Nachlass-Last eines Kunstprofessors (Die Auflösung des Hauses Decker, 2021), immer arbeiten Meiers Texte mit der Amalgamierung von Aktualität und Ästhetik, von Lokalität und Globalität, von Popkultur und Kulturkanon – und formen exquisite Gegenwartskunst.

Ihre Arbeitsweise der intertextuellen und kultursemiotischen Verschränkungen macht Meiers Werk besonders ergiebig für die Literaturwissenschaft, v.a. auch für Seminarzusammenhänge: In Meiers Texten kann, ja, muss man nämlich auf literarische und philosophische Spurensuche gehen, um den weiten Horizont der Anspielungslust, Symbolik, Kritik, Technik und Kunst ihrer Literaturwelten, die immer auch die von Lenz, Nietzsche, Poe, Kafka, T.S. Eliot, Benjamin, Heine oder Kleist sind, erfassen zu können.

Interessent:innen melden sich bitte direkt bei Prof. Dr. Antonia Eder (antonia.eder@uni-muenster.de)

„Methoden der historischen Korpuslinguistik - Arbeiten mit den DDD-Referenzkorpora“. Sophia Oppermann (090132, Do 16-18, Seminar im Master of Arts, Master of Education und im Vertiefungsmodul Sprache des Zwei-Fach-BA).

„Phol ende Uuôdan uuorun zi holza – so beginnt der Zweite Merseburger Zauberspruch. Wörtlich: ‚Phol und Wodan fuhren zum Holz‘, ein schönes Beispiel für Bedeutungswandel, denn die beiden Götter ritten in den Wald.“ (Zeige 2019, Blog zum Referenzkorpus Altdeutsch)

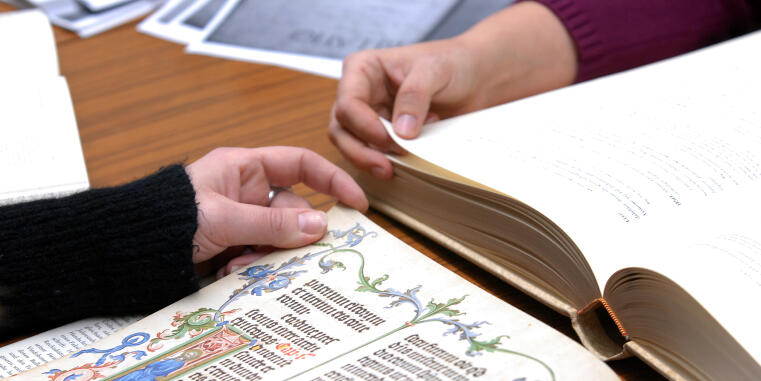

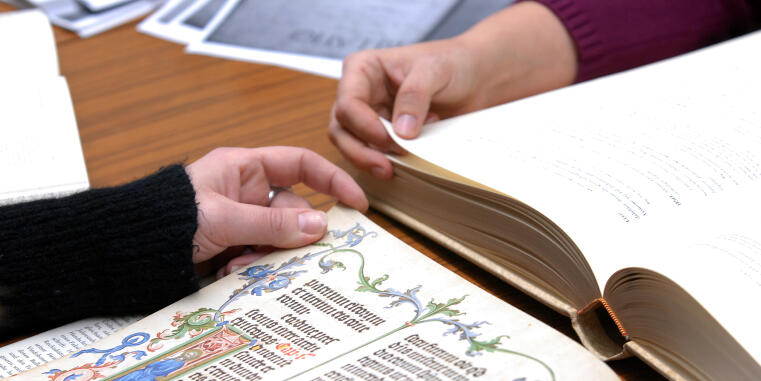

Die DDD-Referenzkorpora stellen ein unentbehrliches Werkzeug für die Erforschung der deutschen Sprachgeschichte dar. So stellt etwa das Referenzkorpus Altdeutsch die gesamte textuelle Überlieferung der ältesten deutschsprachigen Texte in digitalisierter Form zur Verfügung. Mithilfe der Software ANNIS können komplexe Suchabfragen formuliert werden, die empirische Untersuchungen auf Ebene der Lexik, Semantik, Syntax, Morphologie und Phonologie ermöglichen. Das Seminar bietet eine Gelegenheit, sich mit den vielfältigen Möglichkeiten der Arbeit mit den Referenzkorpora für ältere Sprachstufen des Deutschen vertraut zu machen und eigenständige Forschungsfragen zu entwickeln.

Interessent:innen melden sich bitte direkt bei Sophia Oppermann.

Gibt es eine Schwarze deutschsprachige Literaturtradition und was macht sie aus? Die Literaturwissenschaftlerin Jeannette Oholi meinte vor zwei Jahren in Münster: »Schwarze Literatur ist Polyphonie, also eine Vielstimmigkeit.« Um diese Vielstimmigkeit Schwarzer deutscher Literatur zu erkennen, bedarf es unterschiedlicher Stimmen. Darum sollen am Polyphonie-Abend gleich vier Schwarze deutschsprachige Autor*innen ihre Literatur in Lesung und Gespräch präsentieren.

Am 16. April 2025 um 19:00 in der Studiobühne der Universität Münster werden Stefanie-Lahya Aukongo, Philipp Khabo Koepsell, Katharina Oguntoye und SchwarzRund aus ihren jeweiligen Werken lesen und sich ineinander ablösenden Zweierkonstellationen gegenseitig moderieren. Sie werden die Frage nach einer Schwarzen deutschsprachigen Literaturtradition aus ihrer eigenen vielseitigen Praxis heraus reflektieren: Wie beeinflussen Herkunft innerhalb des deutschsprachigen Raums und diasporische Zugehörigkeiten der Autor*innen eine gemeinsame Literaturtradition? Wie tragen Texte verschiedener literarischer Formen zu einer Schwarzen deutschsprachigen Literaturtradition bei? Welche Anschlüsse suchen gegenwärtige Schwarze deutschsprachige Autor*innen und wie schreiben sie die Tradition fort? Worin liegen spezifische Parallelen und Unterschiede in den Werken der Podiumsgäste? An diesem Abend haben die Literaturschaffenden selbst die Möglichkeit, diese Fragen auszuloten.

Ausführliche Informationen zur Tagung finden Sie hier.

Der Beitrag greift die diskursive Omnipräsenz der ›Dämonen‹-Metapher auf und untersucht moderne und zeitgenössische Dämonenauftritte in der Literatur und auf der Theaterbühne. Der Ausdruck ›Dämon‹ ruft antike und christliche Traditionen auf, die in Dämonen Mittlerwesen zwischen den Göttern/Gott und den Menschen sehen, auch wenn sich die christliche Theologie mit beträchtlichem argumentativem Aufwand gegen eben diese Funktion der Dämonen verwahrt und ihnen, ohne ihre Existenz zu bezweifeln, ihren Ort im Heilsplan genommen hat. In einer postdämonischen Perspektive, die nach dem Ende der Dämonologien Dämonen als Akteure einer abstrakten Kategorie des Dämonischen begreift, wird gezeigt, wie in der Moderne antike und christliche Dämonenvorstellungen hybridisiert und zu Medien kommunikativer Konstellationen werden, die Problemkomplexe aufrufen und zugleich auf Distanz halten. Die Analyse fokussiert entsprechend die sprachlich-rhetorische Dimension dämonischer Kommunikation. Die modernen Dämonen wissen um ihre Metaphorizität und stellen sich dezidiert in den Prozess zwischen Zeichen und Bedeutung, indem sie den Raum dazwischen performativ ausagieren. Ihre Wirkkraft besteht in einer kaum stillzustellenden Bewegung des Übertragens. Herausgearbeitet werden familiengeschichtliche, politische und poetologische Dimensionen moderner Dämonenauftritte.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wenn aus Neugier Ärger wird: Viele erleben die ersten Schreibversuche im Unterricht schnell als anstrengend und frustrierend. Sie kämpfen mit der Handschrift und ringen um Ideen. Während es für den Aufbau der Lesekompetenz zahlreiche Förderprogramme gibt, bleibt die Schreibförderung häufig im Hintergrund. Wenn überhaupt, konzentriert sie sich auf traditionelle Formen des Schreibens, die wenig Spielraum für die Entfaltung von Kreativität lassen. Doch wie kann der Schreibunterricht so gestaltet werden, dass Kinder Freude daran finden? Nadine Rack-Hellekes hat Unterrichtseinheiten zur Förderung der Schreibkompetenz in der Grundschule entwickelt. Verschiedene Schreibimpulse in Form von Gedichten, Comics oder Filmausschnitten helfen dabei, die Lust am Schreiben zu wecken. Das Trainingsprogramm wird ausführlich empirisch ausgewertet. So lässt sich am Beispiel zweier Schulklassen nachweisen, dass die Kinder durch das Trainingsprogramm zum Schreiben motiviert werden und zugleich literarische Produktionskompetenz erwerben.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Die pdf-Datei der Ausschreibung kann hier abgerufen werden.

Im neuen Vorbereitungsseminar für das Mercator-Projekt, das im Sommersemester 2025 stattfindet, gibt es noch freie Plätze. Wir suchen Studierende, die sich für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) interessieren und Lust haben, im Schuljahr 2025/26 regelmäßig (vergütet) DaZ-Förderunterricht in kleinen Schülergruppen an einer unserer Kooperationsschulen in den Kreisen Warendorf und Coesfeld zu geben. Alle Teilnehmenden werden in einem Vorbereitungsseminar (im SoSe 2025 donnerstags 16-18 Uhr) auf die Lehrtätigkeit vorbereitet. Anmeldungen sind noch bis Vorlesungsbeginn möglich. Das Vorbereitungsseminar bietet eine Einführung in Grundlagen des Erwerbs des Deutschen als Zweitsprache, Sprachstandsdiagnostik und Sprachförderung. Es kann in verschiedenen Modulen im Fach Deutsch/Sprachliche Grundbildung angerechnet werden.

Anschließend erteilen alle Teilnehmenden von September 2025 bis Juli 2026 vier Schulstunden wöchentlich DaZ-Förderunterricht an einer der am Projekt teilnehmenden Schulen. Die Fördertätigkeit wird mit 18,- € pro Schulstunde vergütet. Parallel zu den ersten Unterrichtsmonaten findet von September 2025 bis Januar 2026 ein Begleitseminar an Blockterminen statt, in dem die eigene Unterrichtspraxis in einem geschützten Raum reflektiert werden kann. Die einjährige Fördertätigkeit ist in Kombination mit dem Begleitseminar als Berufsfeldpraktikum (BFP) anrechenbar.

Teilnahmeberechtigt: Lehramtsstudierende (ZFB, BA-HRSGe, BA-BK, BA-G, BA-SoPäd, M.Ed.) mit dem Fach Deutsch/Sprachliche Grundbildung oder einer modernen Fremdsprache, ab dem 3. Bachelor-Semester.

Ausführliche Informationen zum Projektablauf finden Sie auch auf unserer Projekthomepage: go.uni-muenster.de/mercator-projekt

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei: silvia.vogelsang@uni-muenster.de